中小企業省力化補助金は、中小企業が生産性向上を目指し、省力化投資を行う際に、その費用の一部を国が補助する制度です。目的は、人手不足の解消、業務効率化、そして中小企業の収益性向上を支援することです。具体的には、IoT、AI、ロボットといった先進技術を活用した設備導入を促進し、中小企業の付加価値向上と賃上げにつなげることを目指しています。補助金を受けることで、中小企業は初期投資の負担を軽減し、より積極的に省力化投資を進めることができます。本記事では、補助金の基本情報から、第2回公募で採択されたデータと活用実例を示し、申請のポイントをわかりやすく解説します。省力化投資で未来を拓きましょう。

いま注目の「省力化補助金」——第4回公募のポイント

2025年に入り、人手不足はもはや一時的な課題ではなく、中小企業の経営基盤を揺るがす構造問題となっています。

中小企業省力化投資補助事業(一般型)は、この流れに対応し、中小企業がデジタル機器や省人化設備を導入する費用の一部を支援する制度です。

第4回公募(2025年10月時点)では、次の特徴があります:

- 補助上限:1,500万円(補助率1/2)--但し従業員6~20人規模の場合

- オーダーメイド設備 デジタル技術等を活用した専用設備(以下「オーダーメイド設備」という。)とは、ICTやIoT、AI、ロボット、センサ ー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携な どを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいい ます。

- 審査は書類選考方式。労働生産性の改善効果を定量的に説明することが必須

単なる機器購入ではなく、「どんな作業が、どのように省力化されるのか」を明確に示し、更にどの様に生産性を向上させて行くか事業計画に盛り込む事が重要です。

中小企業省力化投資補助金2025一般型とは?

中小企業省力化投資補助金は、中小企業等が労働生産性の向上を図るための省力化投資を支援する制度です。2024年から存在しましたが、当初はカタログ型のみでした。配膳ロボットなど、カタログ製品が出来る業種では便利でしたが適用場面が限定されていたのが問題でした。

これに対して、行政当局が改善を行いオーダーメイド型の補助枠を追加設定したのが今回ご紹介する内容です。この一般型は、人手不足が深刻化する中で中小企業が業務効率化を図り、より少ない人数で高い成果を上げられるようにするための重要な手段となります。事業者は、自社の課題を分析し、最適な省力化設備を導入することで、業務プロセスの改善、コスト削減を実現できます。

現場が本当に困っていることと、省力化の方向性

この補助金の本質は、**「人手を減らす」ではなく「人の手間を減らす」**ことです。

配膳ロボットのような目立つ機械導入に限らず、あらゆる業種で「手戻り」「確認」「記録」「報告」に人が取られているのが現実です。

ここでは、実際の業種別に、よくある「困りごと」と、それを解消する現実的な設備例を見ていきましょう。

解体業 ― 現場確認と書類負担の省力化

解体業では、「現場調査」「産廃搬出記録」「写真管理」「見積積算」が4大負担です。

現場は動きが速く、1件ごとの報告や確認作業に手間を取られます。解体業の特色は、建築や土木で形が残り強度や性能を将来に向けて保証する根拠資料を膨大に維持する必要が無い事です。しかし、その分近隣住民と施主の利害対立や軋轢の板挟みになる最初のプロセスに位置します。そこで必要なのは、近隣に対する情報開示や透明化さらには、事前の予防措置をどう講じたかという点た、リアルタイムの進展状況の共有です。

導入が効果的な設備例

- タブレット+クラウド現場管理ツール(写真自動整理・日報共有)

- 3Dスキャナ搭載スマートデバイスによる現場測定

- 積算補助アプリ(材料・重量・搬出距離の自動計算)

実際の効果

写真整理に1日かかっていた作業が半日で完了。

搬出報告書の作成が自動化され、社長が現場を回る時間を確保できた。

このように、「1件あたり何時間削減」ではなく、管理者が別業務に動ける時間を生み出すことが補助金の本質的な目的です。

内装仕上業 ― 現場間連絡と工程管理のムダ削減

内装業では、多数の下請け職種(電気・設備・建具・塗装など)が関わり、現場間の連絡齟齬が最大のロス原因です。

導入が効果的な設備例

- クラウド工程管理+図面共有システム

- スマホ現場写真の自動整理・進捗可視化ツール

- 軽量レーザー距離計+自動積算アプリ(手書き寸法を不要化)

実務的効果

職長が毎日LINEで写真報告していたものを、専用アプリに統一。

現場管理者が夜に整理していた報告作業が不要となり、残業時間を週5時間削減。

Web・広告デザイン事務所 ― 顧客との合意形成をいかに効率化するか

デザイン事務所では、作業時間そのものよりも、顧客との確認と修正の往復が最大のボトルネックです。

「素材や希望事項のラフを貰う」「データを送る」「確認をもらう」「修正して再送」という繰り返しが、1案件あたり何十回も発生します。

導入が効果的な設備例

- オンライン校正プラットフォーム(画像上で修正指示可能)

- 大容量ファイル共有+アクセス制限付きNAS

- 自動バックアップ+バージョン管理ソフト

実務的効果

修正確認メールの往復が半減。

画像データ送信トラブルが減り、顧客との齟齬が減少。

結果的に制作スタッフの生産性が20〜30%向上。

デザイン業の省力化は「自動化」よりも「確認プロセスの見える化」。

つまり、人が判断する前後の手間を削減するツール選定が鍵です。

飲食・民泊業 ― 厨房・予約・清掃の自動化

人手不足が最も深刻な業種の一つ。

しかし、配膳ロボットだけが解ではありません。特に、小規模の民泊では間取りに依っては、配膳ロボットは却って足手まといになる他、清掃も人手が最も効率的な場合もあります。

導入が効果的な設備例

- 自動洗浄・乾燥一体型食洗機

- 予約〜決済一体のクラウドPOS

- 民泊用スマートロック・無人チェックイン端末

実務的効果

小規模民泊でフロント業務を無人化。

清掃人員を削減せずに回転率を向上。

宿泊単価の引き上げよりも「同人員でより多く回す」省力化が実現。

運送・物流業 ― 配車・日報・点呼の自動化

ドライバー不足が進む中、デジタル化の余地が大きい分野です。長距離トラックドライバーの場合、最も頭を痛める点は、高速道路パーキングの混雑で法定休憩時間確保が出来ない点や荷下ろしの順番待ちで多くの待機時間がロスになる点です。一方、地域型運送業では日報管理が負担を削減するターゲットとなります。

導入が効果的な設備例

- デジタコ+運行管理クラウド

- 点呼アプリ+AI顔認証端末

- 自動積載計算ツール(登録製品あり)

- 渋滞情報・停車先PA自動選択アプリ

実務的効果

手書き日報廃止。

事務担当者の転記作業をゼロ化。

1人で5台分の管理が可能となり、管理工数30%削減。

酒類販売業 ― 小売店舗の人手削減と在庫管理

この業種では、売り場面積の規模により大きくアプローチが異なります。比較的大型な店舗であれば、レジ要員確保と発注精度が課題です。しかし、小規模の酒屋でればPOSレジン度の合理化効果は期待できません。それよりも効果を発揮するのは、バックヤードの種類の管理と店頭への陳列作業の補助ツールです。また、在庫切れ予防と発注管理は共通した課題と云えます。従って、補助金で狙うべきは「販売+在庫連動の自動化」がメインとなります。

導入が効果的な設備例

- 自動釣銭機+POS連携

- 在庫センサー+棚卸クラウド

- 酒類識別AIによる誤出荷防止システム

実務的効果

レジ作業を社員からパートに移行し、発注判断をAI補助に。

管理者の出勤時間を1日1時間短縮。

「省力化補助金」を有効に使うための考え方

補助金申請書では、

「どの作業が」「何時間」「どのように削減されるか」

を具体的に説明する必要があります。

そのため、補助金の採択可否は、設備選定よりも事業計画書の書き方に左右されると言っても過言ではありません。

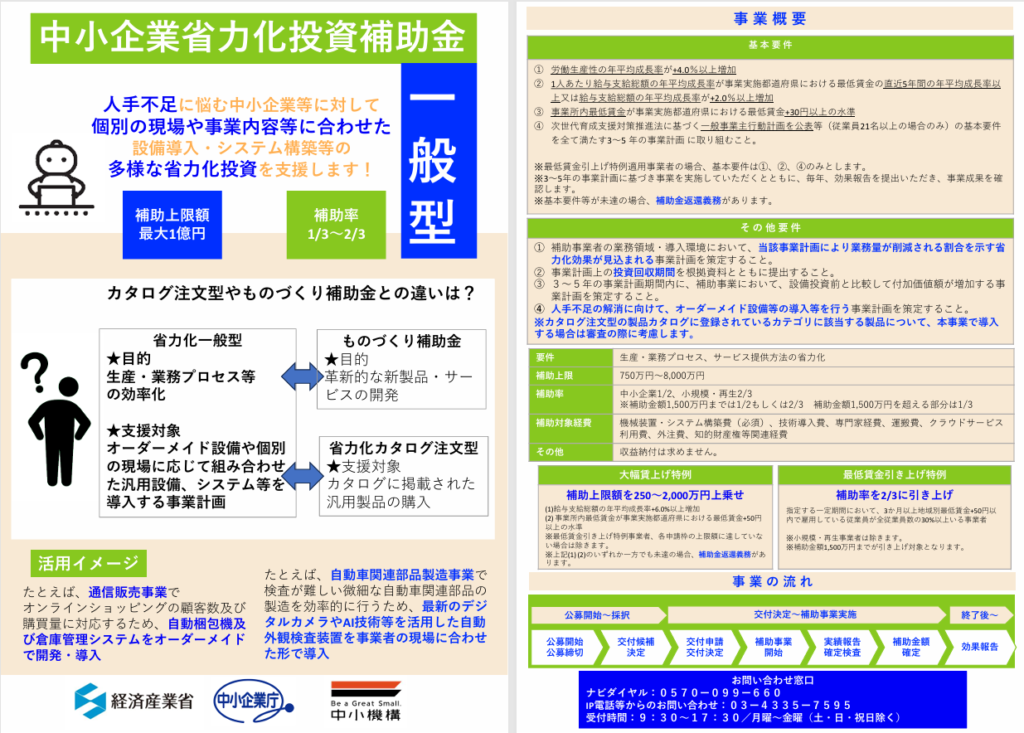

第2回採択結果からみる活用場面

省力化投資補助金には、一般型とカタログ型の2種類があります。一般型は、IoT、AI、ロボットなどの先端技術を活用したオーダーメイドの省力化設備が対象です。一般型は、より高度な省力化を目指す場合に適しており、申請にあたって事業計画の詳細な策定が必要となりますが補助上限額が高いというメリットがあります。

出典:中小機構リーフレット_中小企業省力化投資補助金_一般型

ここでは、第2回の採択結果の状況を眺め、あなたの省力化の目標にどう結び付くかを確認します。

採択率

申請者数1,160件に対し採択者数707件で、採択率は60.9%でした。

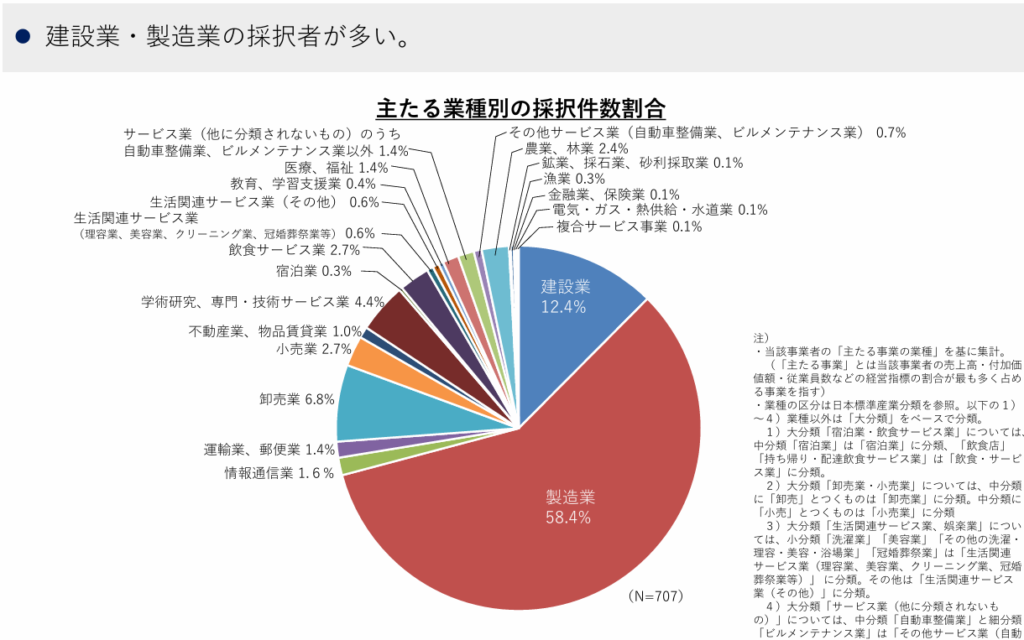

業種別の採択割合

トップは製造業で58.4%、次いで建設業で12.4%でした。飲食業は2.7%でした。学術研究、専門技術サービス業は4.4%でした。貴方の業種の採択率を確認して置きましょう。

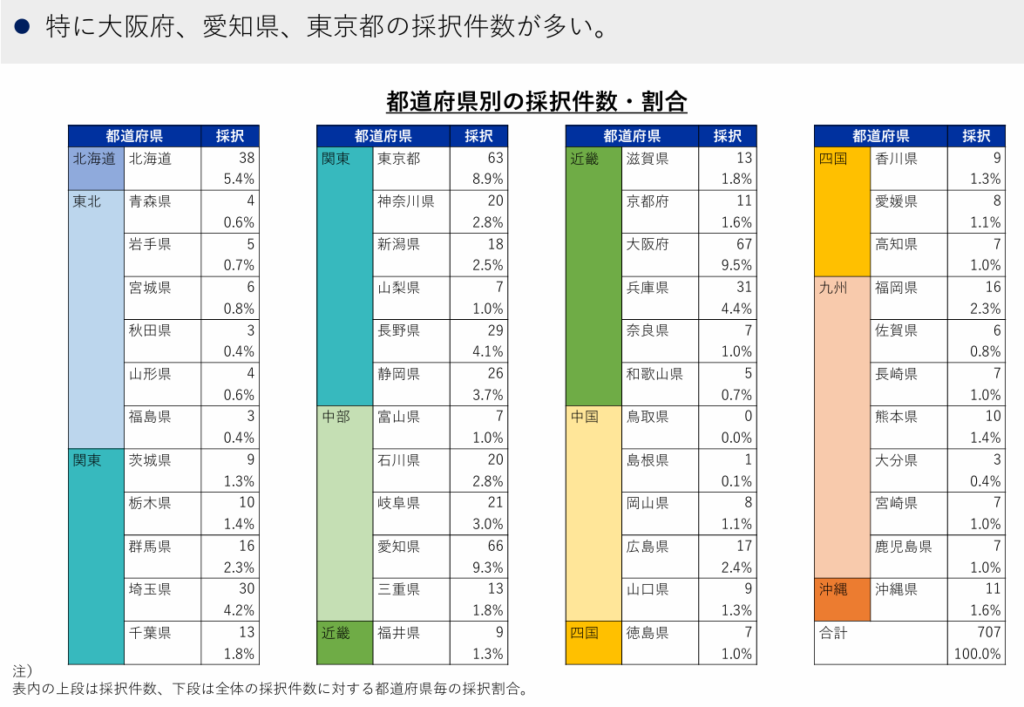

当道府県別採択件数

トップは大阪府67件、次いで愛知県66件、東京都63県の順でした。貴方の地元では、どの程度採択されているか知って置きましょう。

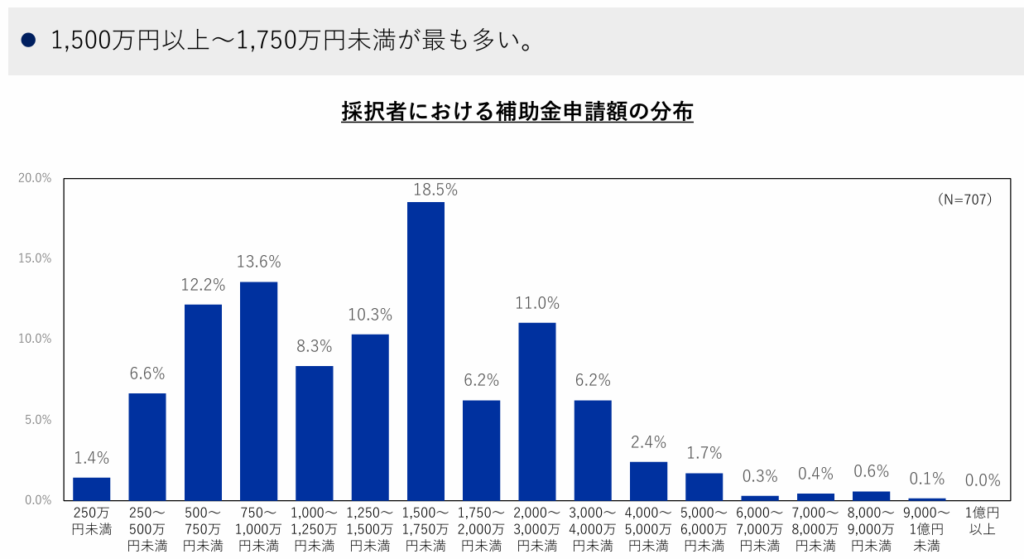

採択金額統計

採択金額別の中央値は、1,500万円~1,750万円でした。

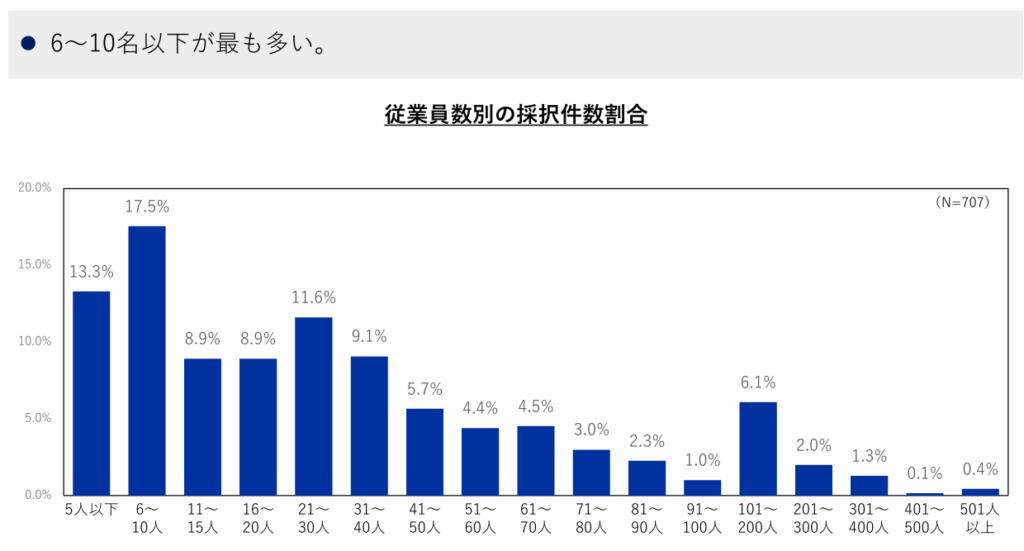

授業員数別統計

採択事業者の従業員別統計では、6~10名の社員がいる事業所がトップでした。

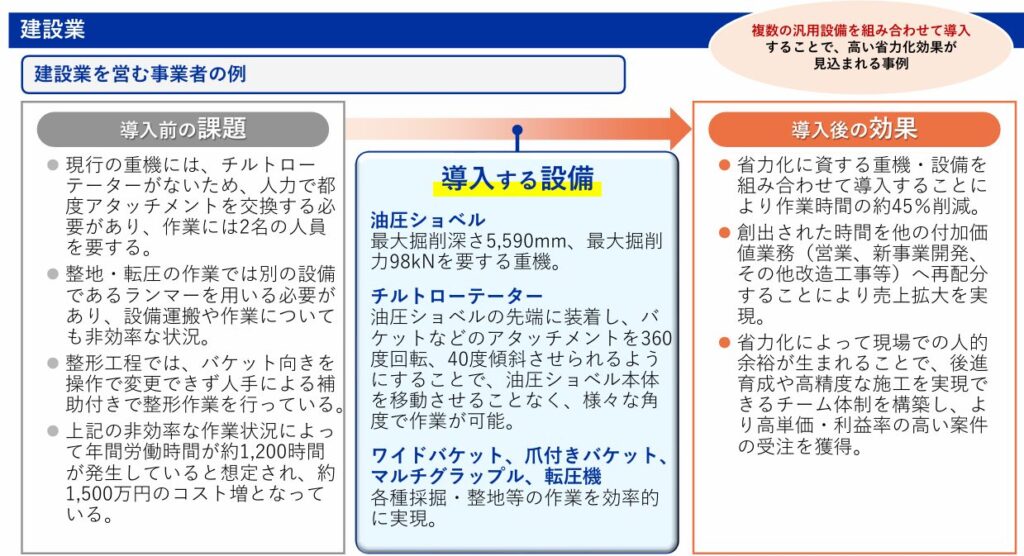

業種別導入事例

第二回公募で採択された、業種別の代表的な設備導入事例をお示しします。

建設業

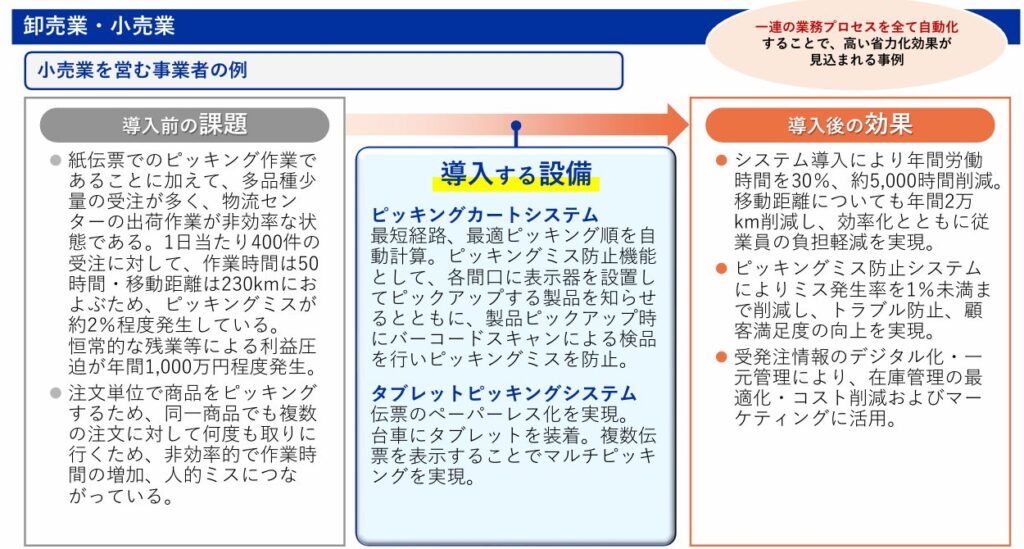

卸売業・小売業

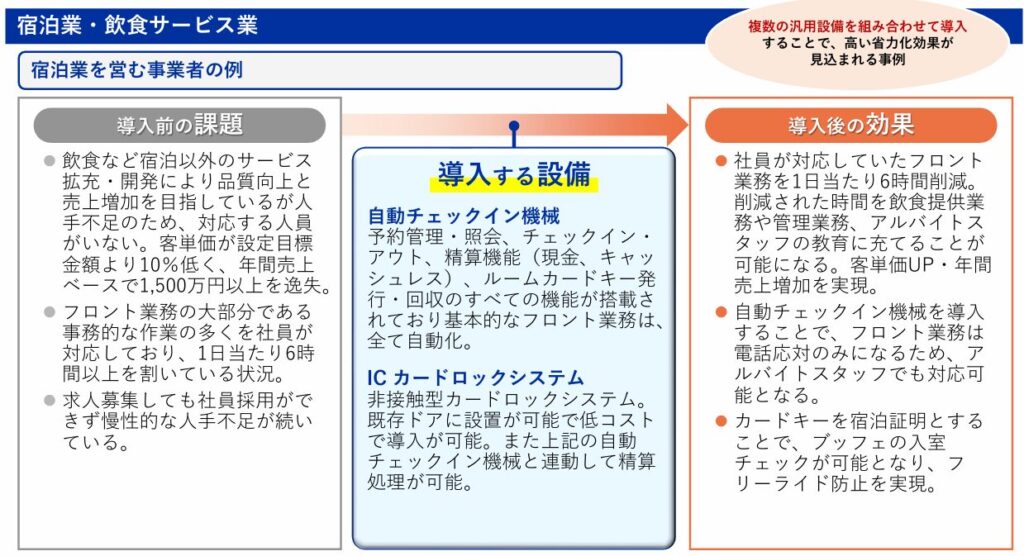

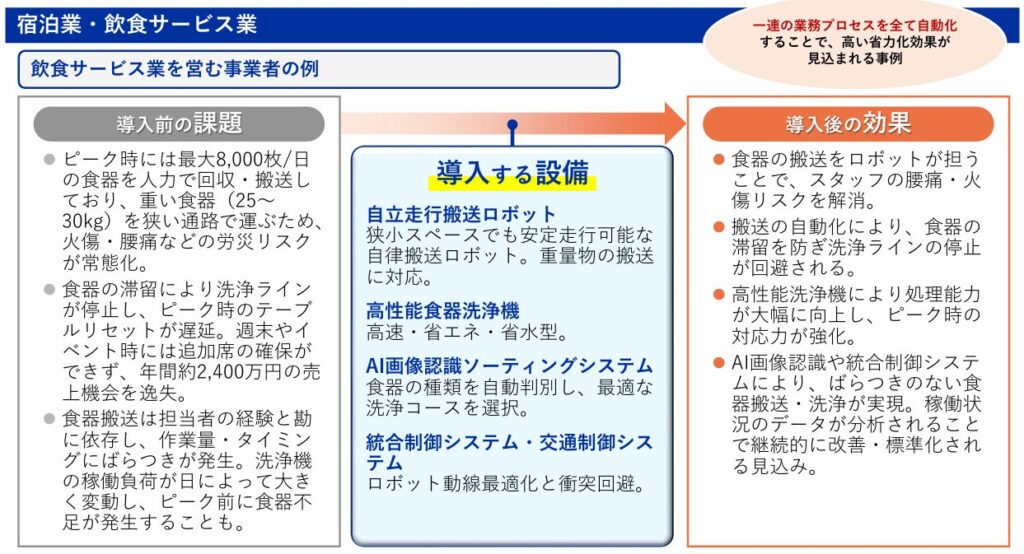

宿泊業・飲食サービス業

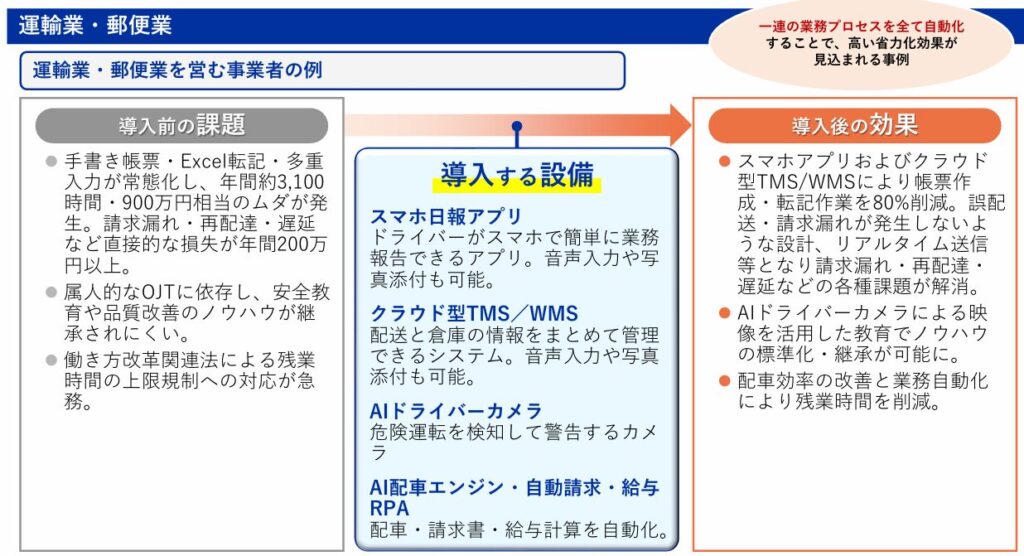

運輸業・郵便業

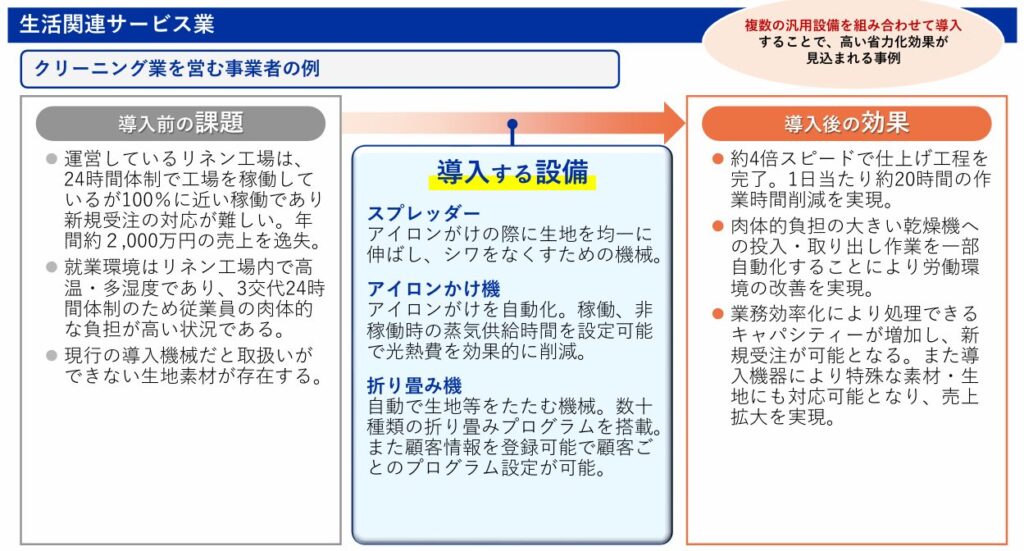

生活関連サービス業

あなたの業種の事例はありましたか?意外な使い道がある事に気付かれたかも知れません。

中小企業省力化投資補助金2025対象者と条件

誰が申請できるのか?

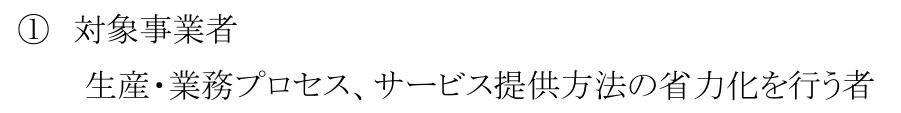

中小企業省力化投資補助金の対象となるのは、中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、社会福祉法人等、中小企業基本法に定める中小企業者や小規模事業者です。

具体的には、製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業など、幅広い業種が対象となります。ただし、会社形態や資本金、従業員数などの条件によって、対象となるかどうかが異なります。これらの要件を満たす必要があります。また、一部の業種や事業については、対象外となる場合がありますので、公募要領を確認することが重要です。以下、主要部分を掲載します。

出典:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第4回公募)

申請にあたっては、企業の規模や業種、財務状況などを証明する書類が必要となります。補助金の申請を検討している事業者は、まず自社が上記一覧表の示す対象となるかどうかを確認し、必要な書類を準備するようにしましょう。

補助金額

補助上限額は、従業員規模や事業の種類によって異なります。通常枠の場合、中小企業は特例措置の適用で1億円、小規模企業は3,000万円が上限となります。

補助上限額(下記金額のカッコ内は、特例措置適用時の補助上限です)

出典:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第4回公募)

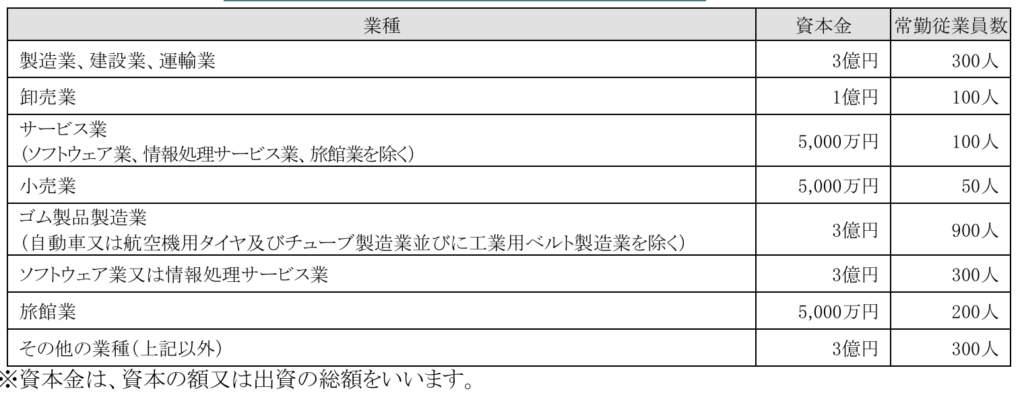

補助率

中小企業省力化投資補助金の補助率は通常1/2以内ですが、一定の要件を満たすことで2/3以内に引き上げられる場合があります。これらの要件には、例えば、地域経済への貢献度や、特定の政策目標への合致などが含まれます。補助上限額と補助率を理解し、自社の投資計画に合わせて最適な補助金を申請することが重要です。また、補助金の申請にあたっては、正確な見積もりと詳細な事業計画が必要となります。

出典:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第4回公募)

補助対象経費

補助対象となる経費は、省力化設備の購入費、導入費、据付費などが含まれます。具体的には、ロボット、IoTセンサー、AIを活用したシステムなどが該当します。これらの設備は、労働時間短縮、生産性向上、品質向上などに貢献するものでなければなりません。ソフトウェアやクラウドサービスの利用料も、一定の条件の下で補助対象となる場合があります。ただし、汎用性の高い事務用機器や、直接的な省力化効果が認められないものは対象外となります。補助対象となる経費の範囲を正確に理解し、必要な書類を準備することが重要です。申請時には、見積書、カタログ、仕様書など、経費の内容を証明する書類が必要となります。

対象経費

機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、 専門家経費、運搬費、

クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費

中小企業省力化投資補助金2025の申請要件と注意点

中小企業省力化投資補助金の申請にあたっては、事業の内容についていくつかの重要な要件を満たす必要があります。まず、事業計画の妥当性や実現可能性が審査されます。事業計画には、省力化投資の目的、具体的な実施内容、期待される効果などを詳細に記載する必要があります。また、省力化投資によって、企業の生産性向上や収益性向上にどのように貢献するのかを明確に示す必要があります。この点、公開済みの公募要領では以下のように明示されています。

①労働生産性が年平均4.0%以上増加する事、

②給与支給額の年平均成長率+2.0%以上に増加する事、

③賃金水準を都道府県内最低賃金+30円以上を維持する事、その他です。このうち、②と③が未達の場合補助金の一部まてゃ全部返還請求される場合があります。但し、収益納付の要求はありません。従って、この事業でどれ程多くの直接収益を上げてもその利益を補助金支給事務局に納付する必要は無く全てあなたの事業の利益に組み入れる事ができます。

2025年版_申請成功のためのステップバイステップガイド

では、ここからは例えば1億円の補助金を申請する場合の思考の流れをご紹介します。

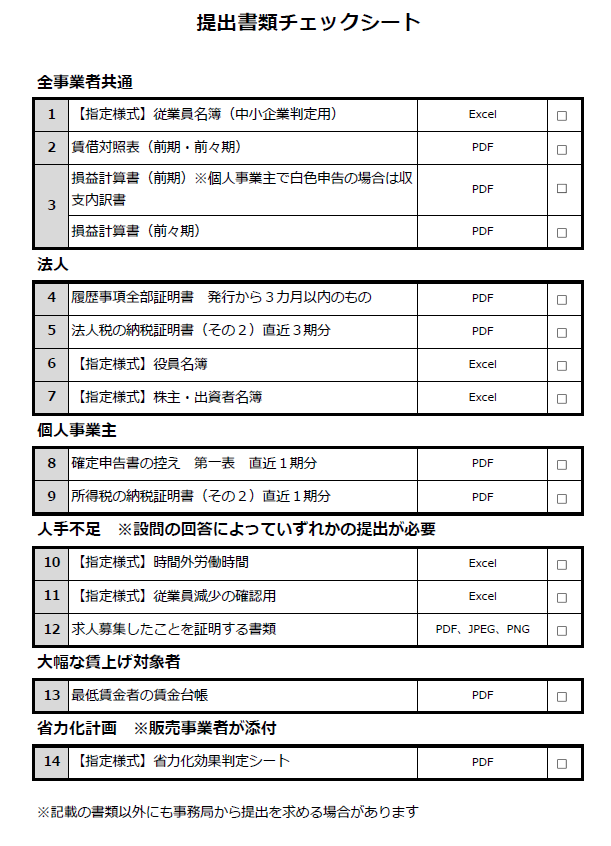

要な書類

申請にあたっては、事業計画書に加え以下の添付書類の提出が必要です。

事業計画のポイント

事業計画は、補助金申請の成否を左右する重要な要素です。まず、省力化投資によって解決したい課題を明確に定義する必要があります。次に、その課題を解決するために、どのようなデジタル技術等を活用した専用設備を導入するのかを具体的に記述します。さらに、導入する設備によって、どのような付加価値額や生産性向上の効果が期待できるのかを定量的に示すことが重要です。例えば、労働時間の削減、生産量の増加、品質の向上などを数値で示すことで、事業計画の説得力が増します。また、事業計画には、投資回収期間や、補助金が交付されなかった場合の代替案なども盛り込み、実現可能性が高く具体的な数値目標が設定されていることが重要です。以上の概要を、箇条書きでメモしましょう。

2025あなたの補助金導入計画策定手順

ここで、補助金による取り組みに失敗しない為の今少し具体的手順をご紹介します。それは、貴方の事業の財務状況の分析から入る事です。まずは、直前期と前々期の貸借対照表と損益計算書を手元にご用意ください。次に下記のサイトで「経営自己診断」のデータ入力を行います。

出典:中小機構Web診断システム_決算書入力|経営自己診断システム|中小機構

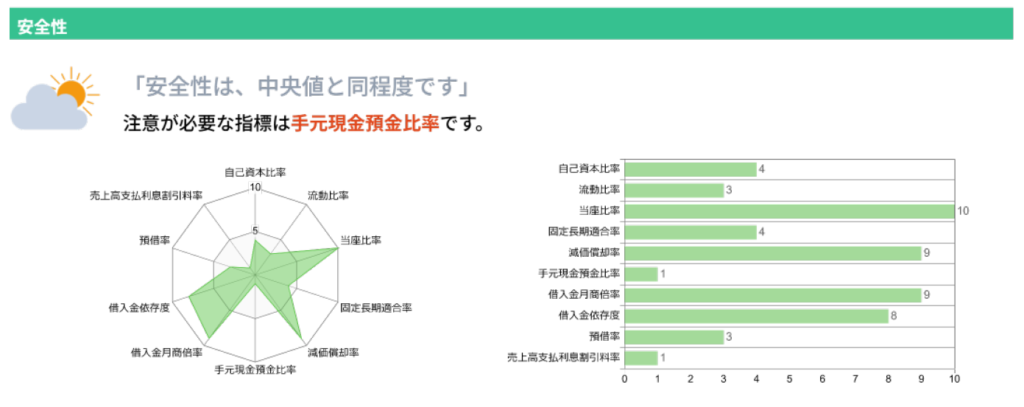

次の画面では手元資金が枯渇し、この先資金繰りに苦しむリスクがある事がデータとして提示されます。それは、手元現金預金比率が10点満点の1となって居り、金融機関の融資が滞ると直接経営に響く自転車操業状態だからです。無論、建設業の場合は季節格差があるので決算期後纏まった売掛金が入金し事なきを得ていると考えます。

この事例の総合評価は、以下の通りでした。経済産業省が把握している、全国の建設業168,623社の統計値に照らし成長性は優れているが効率性に課題があります。しかし、この会社では利益率の悪い仕事を多く抱え込むことになりつつある傾向が分かります。これは、近年の建設業界一般の傾向で新規工事が激減したりゼネコンの収益率が悪化したしわ寄せが影響しています。

補助金繋ぎ資金を借りて良いのかどうか判断する

如何でしょうか。ご自身の事業成績を、この様に客観的なデータで具体的に見てみると安心して次の施策を練る事が出来るのではないでしょうか?これまで、漠然と「人手不足なので何かで大掛かりな設備や重機或いは車両を入替えれば業績も回復するのではないか?」と思っていてもデータを見ると変わって来ます。そこを点検した上で、当期の中間決算データや試算表を確認し建て替え資金にどの程度余裕があるか確認します。最後にその資金的余裕の範囲で、大きな革新的投資を行うのか小ぶりの拡販施策を計画するのかが決まって来ます。

資金繰りと借入金額の目途

起案した新事業計画や施策の骨子に対し、金融機関が同意して「補助金活用施策」に必要な追加融資を引き受けてくれれば、その範囲で補助金申請が可能となります。ここでようやく、申請ベースの詳細な補助金活用計画を取り纏めて行く事になります。ここ迄が、専門家を起用する前までの事前準備です。なお、これら一連のプロセスは数回繰り返しながら次第に精度を高めて行きます。よって、金融機関とも何度か折衝する事になります。

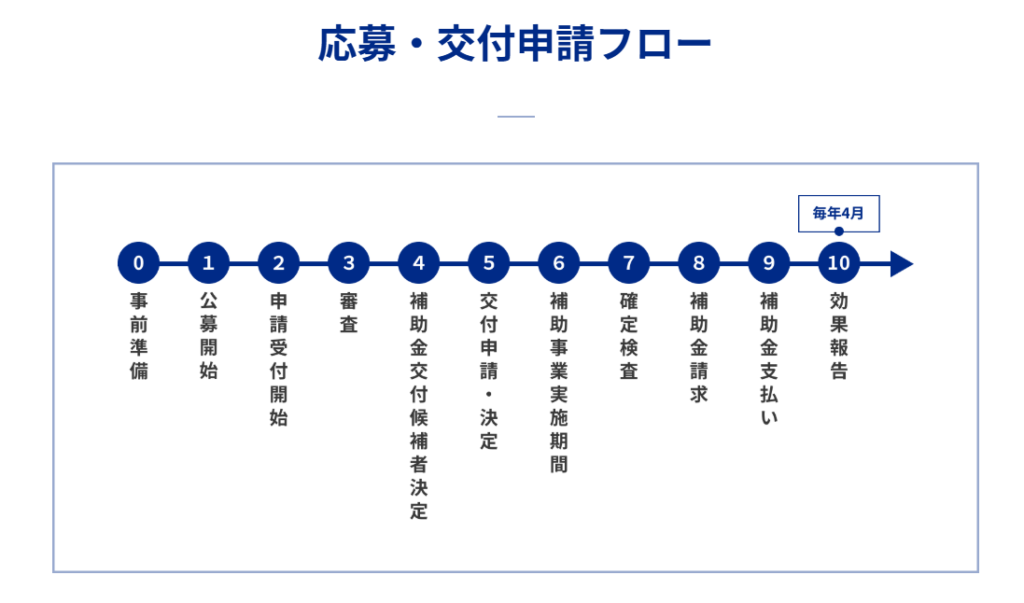

中小企業省力化投資補助金2025の申請の流れ

ここからは、申請のステップです。GビズIDプレミアムのアカウント取得はお済でしょうか。申請は、まず事務局のホームページから申請書類をダウンロードし必要事項を記入します。次に、事業計画書や見積書など、必要な添付書類を準備します。申請書類と添付書類が揃ったら、事務局の指定する方法で申請を行います。申請後、事務局による審査が行われ、採択結果が通知されます。採択された場合、交付申請を行い、補助金の交付決定を受けます。その後、省力化設備を導入し、実績報告書を提出することで、補助金が支払われます。

まとめ:中小企業省力化投資補助金2025で未来を拓く

中小企業省力化投資補助金は、中小企業が直面する人手不足の解消や生産性向上を支援する強力なツールです。この補助金を活用することで、中小企業は最新の省力化設備を導入し、業務効率化、コスト削減、従業員の負担軽減を実現することができます。また、省力化投資は、企業の競争力強化や持続的な成長にもつながります。補助金の申請には、一定の手続きや要件がありますが、専門家や支援機関のサポートを受けることで、スムーズに申請を進めることができます。中小企業省力化投資補助金を活用し、未来を拓きましょう。積極的に情報収集を行い、自社に最適な省力化投資計画を策定し、補助金の申請に挑戦してください。

補助金活用のススメ

中小企業省力化投資補助金は、中小企業にとって非常に魅力的な制度です。しかし、補助金の申請には、一定の知識やノウハウが必要です。そのため、初めて補助金を申請する中小企業は、専門家や支援機関のサポートを受けることをおすすめします。専門家は、申請書類の作成や事業計画の策定など、補助金申請に関する様々なサポートを提供してくれます。また、認定経営革新等支援機関は、補助金に関する情報提供や相談窓口の設置など、中小企業の補助金活用を支援しています。これらのサポートを活用することで、補助金申請の成功率を高めることができます。積極的に専門家や支援機関に相談し、補助金活用を成功させましょう。

補助金申請サポート(申請代行は違法)

補助金申請は、複雑で時間のかかる作業です。そのため、従来は多くの企業が専門のコンサルタントや行政書士に申請代行を依頼していました。しかし、現在ではGビズIDの登録者以外の第三者がシステムにログオンし代行申請する事は違法です。専門家は、主として補助金の趣旨をかみ砕いてあなたに解説し、申請書類の作成や事業計画の策定を補佐したり添付資料の収集を手伝ってくる範囲に限定されています。

また法律の改正により、貴方の補助金申請を業として代行できるのは行政書士や認定経営革新等支援機関又は中小企業診断士に限定されています。従って、「補助金コンサル」や「補助金顧問」等のセールスで、「申請を代行します」と案内している場合は悪質な業者で違法行為の可能性がありますのでご十分ご確認ください。

今後の動向

中小企業省力化投資補助金は、中小企業の生産性向上を支援する重要な政策です。今後も、中小企業のニーズや社会情勢の変化に合わせて、制度の内容が変更される可能性があります。例えば、補助対象となる設備や経費の範囲が拡大されたり、補助率や補助上限額が引き上げられたりする可能性があります。また、申請手続きが簡素化されたり、審査期間が短縮されたりする可能性もあります。中小企業は、常に最新の情報を収集し、制度の変更に対応していく必要があります。事務局のホームページやニュースリリースなどを定期的にチェックし、情報収集に努めましょう。