テレワーク助成金は、在宅勤務を促進する画期的な取り組みです。この補助金制度は、企業に効果的な在宅勤務環境を整備するための財政支援を提供しています。在宅勤務が一般化する中、テレワーク助成金は労働生産性の向上や従業員のワークライフバランスの改善に貢献しています。この制度を活用することで、企業は柔軟な勤務スタイルを導入し、従業員の働きやすさをサポートすることが可能です。さらに、助成金を活用することで、企業の競争力強化や地域社会への貢献も期待できます。

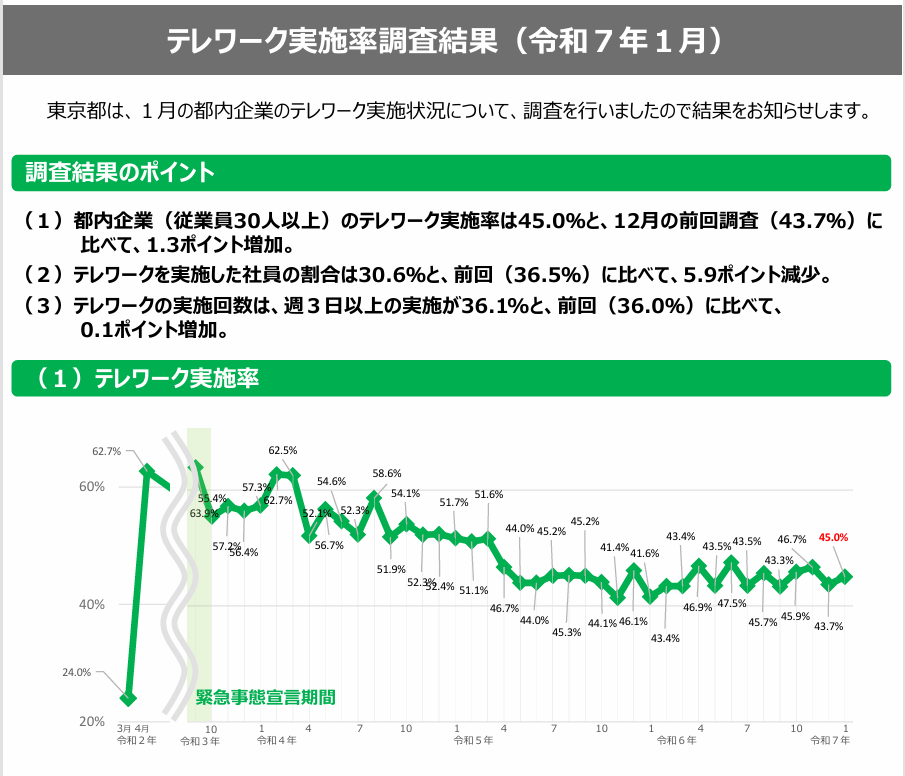

テレワーク実施の現状(東京都の令和7年統計)

2020年コロナ禍の打開策として、厚生労働省の補助金を通じた支援策推進の元で東京都ではテレワーク導入企業が62.7%まで激増しました。その後、何度かの変異株の発生に伴う小さなピークを経て2025年1月現在では普及率は45%になって居ます。

ご存知のとおり、コロナ禍は既にほぼ収束しておりインフルエンザもこれから春を迎えて行く中でほぼ落ち着きました。では、この東京都統計で45%の企業が実施している主たる理由は何でしょうか?その背景には、賛否両論があります。

出典:東京都テレワーク実施状況調査資料 20250214_jissiritsukekkakouhyou.pdf

62.7%から17%落ち込んだ原因

感染症対策からスタートしたリモートワークは、令和2年(2020年)4月にピークに達し多くの利便性を気づかせてくれました。しかし、令和7年(2025年)1月までの間で東京都での利用状況は17ポイント落ち込みました。この理由の一つは、感染症の収束だと考えられます。しかしこの、令和7年(2025年)1月の45%という統計値の裏には別の理由も内包されています。

例えば、Googleは2022年4月から週3日以上の出社を促していており、エックス(X:急ツイッター)のオーナーであるイーロン・マスクは令和4年(2022年)11月時点で「リモートワーク禁止」を打ち出しました。2023年2月にはAmazonも在宅勤務ポリシーを廃止し、5月1日から全従業員に対し週3日以上のオフィス勤務を要請することになりました。

最も遠隔勤務に向いた、これらの大企業がテレワークを禁止する方針を打ち出している理由は何でしょうか。それには、

①社内のコミュニケーションが減る、

②社員の帰属意識が低下する、

③各社員の仕事ぶりやが見えず人事評価が難しい、

④生産性が下がる、

等の経験値があります。つまり、テレワークは短期的に大きなメリットがある一方で長期的には生産性を低下させる弊害があります。更に、業種や職種によっては弊害の方が大きい場合もあります。

そして、現在多くの企業が事務職において週4日出社して1日テレワークする等のハイブリッド運用を採用しています。では、建設業でのテレワークのメリットとディメリットには、どのような論点があるでしょうか?

建設業でのテレワークの有効性

現場作業を主体に考える場合、多くの方がこの業種では適用範囲がほとんど無いのではないかと云う印象を持つかも知れません。しかし、実際には他の多くの業種と同様に、経営管理(経営者業務)から営業・経理・人事・総務まで幅広い業務が在ります。

今回は、建設業法で規制された「専任技術者」の業務は果たしてテレワークで実施できるのか?また、可能だとしてもその具体的な環境整備はどの様にすれば良いかと言う点に付いて検証して見たいと思います。

人材不足の解消(従業員の側面)

まず、テレワークのメリットの一つ目は、通勤時間の削減による労働条件の改善でより多くの雇用を確保する事です。また、通勤頻度を減らす事で従業員は郊外への引っ越しも可能になった職種もありました。これにより、多くの産業界でよりフレキシブルな働き方が好まれる様になって来ました。この点建設業界でも、深刻な人材不足に直面している為、何らかの方法で業務を効率化し現有リソースの中でやり繰りする事が模索されて居ます。

経費の削減効果(経営の側面)

建設業で現場を複数抱えている業種では、昨今の円安と燃料費高騰が経営を大きく圧迫しています。この点、自動車通勤の複数の社員がテレワークを利用すると会社全体としての燃料費が節減できます(下の事例集参照)。また、現場へ行くにも会社の駐車場よりも各従業員の自宅やアパートから直行した方が近い場合には燃料代が削減できる場合もあります。

建設業でのテレワーク実現の意義(顧客満足度)

一般的に、テレワークと呼ばれる業務スタイルは、会社や職場に出向かない自宅勤務という従業員の利便性だけに目が行きがちです。しかし、建設業では自宅勤務の利便性だけでなく、現場の画像や図面や技術資料を簡易に参照できリモート会議を行う事ができる事に大きな意義があります。また、業務終了後現場にいたままPCを使いデータ入力やレポート作成を完了できて、事務所に立ち寄らずに直接帰宅できることで膨大な記録や報告書作成業務の負担が或る点にも大きなメリットがあります。

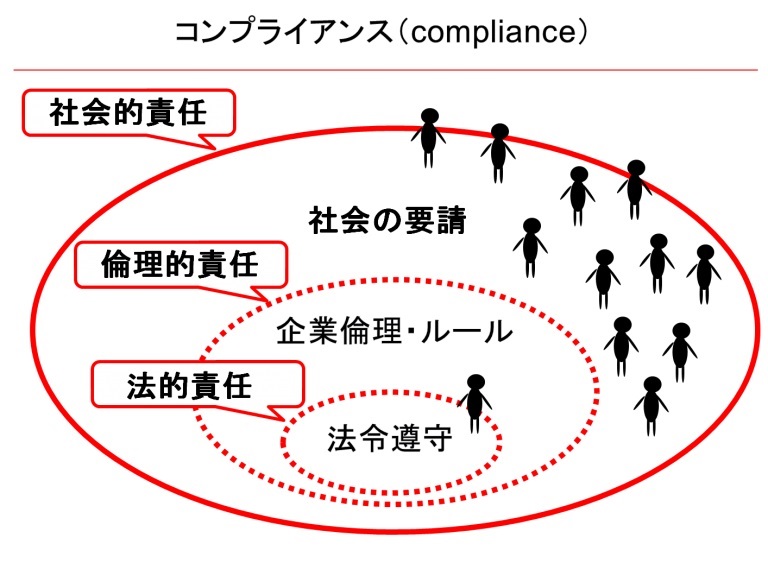

コンプライアンス向上の支援

次はIT技術活用で建設法の順守体制が向上するメリットの例です。かつて、半世紀前には「名板貸し」という概念がありました。これは、名目だけの「専任技術者」等を登録し、実際には勤務していない事です。当然、現代では建設業法で禁止され国交省や各都道府県の許可主体でも厳しく警戒している行為です。それは、建設業が作業従事者や近隣住民の人命に直接影響を与える構造物や建築物を取り扱うからです。

一方で、営業所の専任技術者が遠隔地よりこれらの責務をICTの活用で確実に果たす事が出来ればテレワークであっても「名板貸し」にはなりません。そして、それが各許可主体から公認されるならば、営業所常駐性とワークライフバランスの両立を図る事が可能となり結果としてコンプライアンスの向上にも繋がります。更に、この様な働き方改革が実施された環境の中でシニア層の有為な技術人材再雇用を促進できるならば人手不足解消への一助ともなります。

建設業でのテレワーク適用業務の事例対象業務

経理記帳業務と電子申請業務(営業所⇔在宅でのリモート業務)

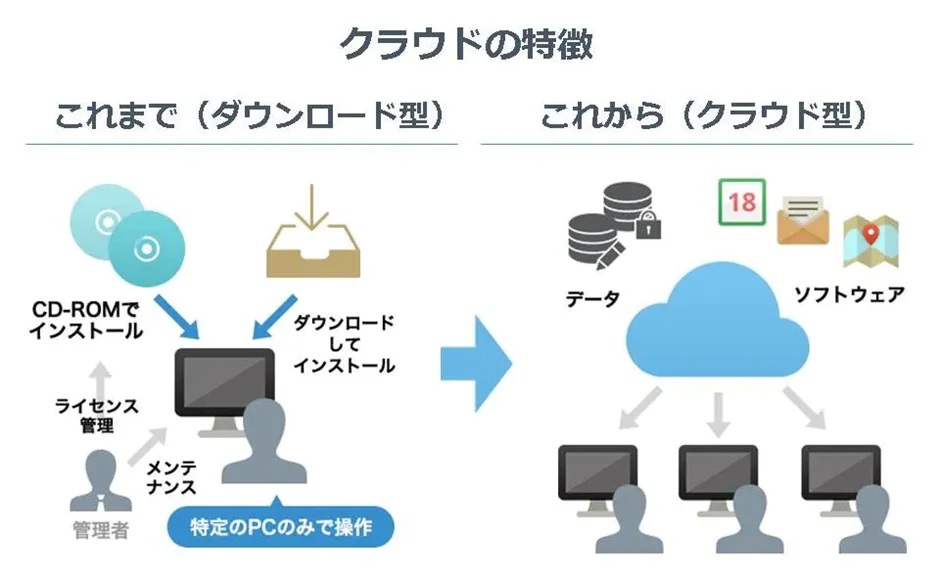

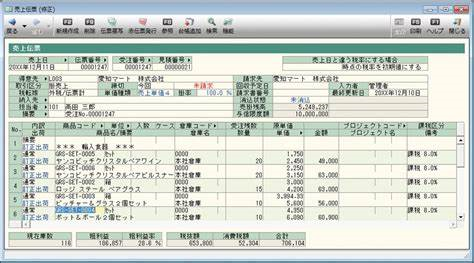

ここで、建設業社内でのテレ―ワークに馴染む業務と障害となる部分について考えてみます。まず、多くの時間を要する社内業務の第一は経理業務や毎日の記帳業務です。これらは、建設業の多くの企業が電子的な帳簿を運用していると考えられます。しかし問題は、スタンドアローンタイプの買い切り型経理ソフトウエアを利用し続けている限りは事務所に出社しなければならない点です。

やがて業績が順調に伸び、売上や月間入力データが一定量増えていった場合、このITシステムの更新を実施しない限り業務処理スピードが追い付かず経理業務が会社の足かせとなります。その場合、機密データ管理規則の再整備を行った上で「クラウド」タイプの経理ソフトに切り替えればリモートワークが可能となりこの問題は解消出来ます。

また、電子申請化が進む多くの行政窓口への届出業務もリモートワークで実施可能です。しかし、これはGビズID等の政府系認証システムの普及が進まず利用者にとってはハードルが高い状況が続いています。

配置技術者の現場掛け持(現場A⇔現場B、現場⇔営業所)

ここで、テレワーク・デバイスやITツールの一部が効果を発揮するのが配置技術者の掛け持ち担当業務です。建設業では、一定規模以上の工事案件では専門の技術者を現場専属担当として配置する制度があります。規制緩和により、2つの現場の距離が近ければ掛け持ちしても良くなりました。その際、A現場にいる配置技術者がB現場の状況を、写真や動画に拠ってリアルタイムの共有し緊急処置の指示を出す形態で業務効率と顧客満足度を向上させる事が出来ます。それに伴い、専任技術者も同様の情報を営業所や自宅などの遠隔地から確認できます。

本支店間の営業活動関連連絡業務(本店⇔営業所)

建設業法上は、他県に支店や営業所を出す為には大臣許可等一定の規制をクリアする必要があります。大臣許可を受けている建設業者では、本店と支店との間の通信で大きな効果が出ます。しかし、知事許可の建設業者でも、東西の距離が長い東京都や神奈川県その他面積の広い地域では、同一県内でもサテライトオフィスや連絡事務所と営業所との間のTV会議等の通信だけでも一定の効果が出ます。またこれは、引合段階での専任技術者の支援業務の一つにも該当します。

建設業でのテレワーク適用業務の課題

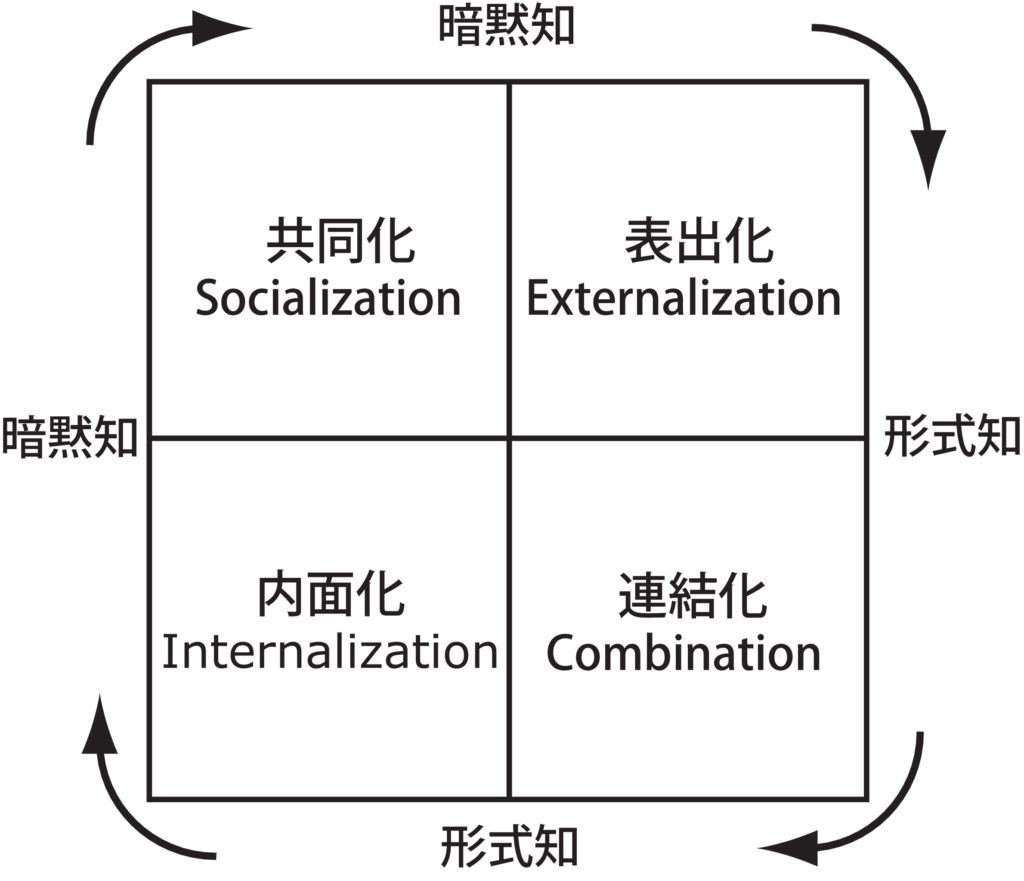

スーパーマン社長ならではの課題(暗黙知)

小規模事業者では通常、代表取締役或いは社長が専任技術者他複数の役割を兼務されれいるケースが多いと思います。例えば、経営管理責任者が専任技術者や配置技術者も暗黙裡に兼務されていてる場合も多く存在します。この暗黙知が、各建設業許可取得事業者ではテレワーク移行への小さな障壁となり得ます。つまり、スーパーマンの社長は一人で経営管理者・専任技術者・配置技術者の3役こなしているので誰にも発信する必要がありません。その、個人の頭の中にすべて収納された情報を、組織としての外部伝達に変換する仕組みが無い事がリモートワークの導入を阻害しています。まず、この暗黙知は「計画書」「報告書」「技術資料」「図面」や「稟議書」「各種管理台帳」「資産表」「資金繰り台帳」等の形で形式知にする必要があり電子化も必要となります。

専任技術者のテレワークを実現する条件

ここで、シミュレーションをしてみます。新規に「専任技術者」をリクルートして営業所に配属し、新たな事業部をスタートさせる場合はどうでしょうか?

この場合の「専任技術者」については、必ず現場に出向く必要がある業務とテレワークで実施可能な業務を振り分けます。次に、テレワークで遂行する業務について、①常駐性・②業務遂行の有効性・③企業機密の順守性の3つの留意点があります。

常駐性

①の「常駐性」については、実質的に在宅でも「専任技術者」の職務を問題無く遂行できている何らかの証明が必要です。技術資料や図面の確認、積算、建築基準法そのたの法令調査など一人で集中して行う業務は、ファイルサーバーとPCとアプリケーション及びIT通信環境さえ整っている限り問題ありません。

一方、面談や訪問などは、気象や交通の事情等で突発的にテレワークに切り替えることは兎も角、通常はテレワークでは問題が残ります。例えば、施主から見た「専任技術者」としての有事の時の職責は「何時でも直ぐ来てくれて面前で説明してくれる」というニーズです。この様な、面談や訪問で初めて達成できる職責はテレワークでは全うし難くなります。ここで、ポイントは社内規定の規定の仕方です。現場業務や顧客対応に問題の無い範囲で「テレワークを許可する場合がある」と定義して置くことが重要です。

業務遂行の有効性

②の「業務遂行の有効性」は、企業活動の一連の流れに支障をきたして居ない証明ができる事です。例えば、顧客や下請け業者や社内へのアンケート調査などが有効です。そして、その結果次第ではテレワークを廃止したり縮小する事を予め周知徹底することも重要です。

また、顧客訪問・引合入手・見積積算・価格と納期の交渉・品質と工程の計画・下請けリソースの手配・現場の管理・進捗報告・施主との定期会議・完工・請求までの一連のプロセスで、従来は紙で管理されていた情報や記録が電子ファイルでに置き換えられている必要があります。しかし、これは短期間に実施すると膨大な手間と莫大なコストが掛かります。テレワークの支持率が、45%という統計値の根拠にはこの背景も影響しています。

従って、一人で行う業務はテレワークに移行可能ですが、あくあでも相手やパートナーとの面談が重要な業務はIT環境が整っていたとしても移行できません。

企業機密の順守性

③の「企業機密の順守性」は、建設業では最も重視すべき点です。建設業においては、サイズの大きな設計図や顧客情報など、機密性の高い情報を扱うことが多いため、情報漏洩のリスクを最小限に抑える必要があります。具体的には、VPNの導入、多要素認証の設定、セキュリティソフトの導入などが挙げられます。ネットワーク侵入予防や技術資料の保護を講じる時、セキュリティ性を上げると逆に通信速度性能が低下します。また、大きな図面を映すモニターが必要です。A3程度のサイズならば、コンビニでのプリントサービスも利用可能です。

以前この種類のハプニングに出くわしました。それは、建設業の図面集がコンビニのプリンター上に置き忘れていた事です。この時、警察に届けて忘れ主から回収してもらう迄届け出た側も忘れた企業も一定の手間と神経を使います。有らぬ所から、図面が出て来て直接施主に「落ちてましたヨ」と届出られたら貴社の信用は失墜します。従って、紛失のリスクがある外部での印刷は、テレワークでは一切行わない事と割り切る事がお薦めです。

建設業でテレワーク導入を支援する補助金・助成金の種類

では次に、これらの道具立ての資金を援助してくれる様々な補助金について概観してみます。2025年の各種補助金は、様々な枠組みや補助金額帯で募集されますが、いづれも共通して居る点はIT技術やソリューションを導入する事でこの課題を乗り越える事です。

資金減としての得補助金の種類とテレワーク親和性診断

まずは、テレワークの環境整備に使える補助金の概要をまとめると概ね以下の通りです。

fb0af6409493060cda7f618f486f4e95ここで、地方自治体のテレワーク推進情勢金の内容を見て置きます。

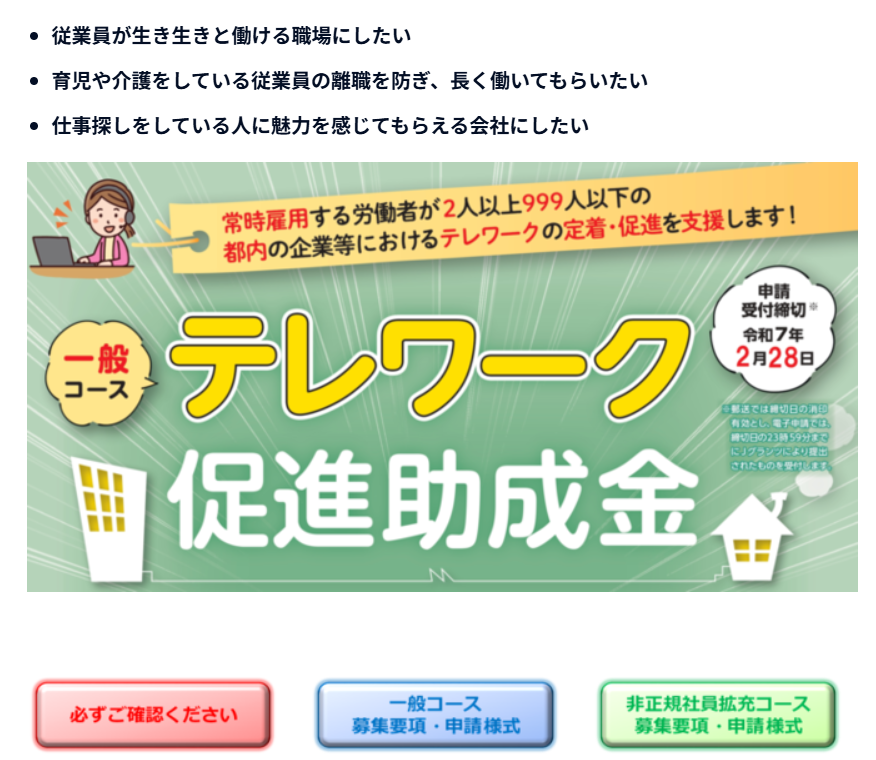

テレワーク推進助成金(東京都と神奈川県)は◎但し神奈川は終了

東京都や神奈川県などの地方自治体では、独自のテレワーク推進助成金制度を設けている場合があります。これらの助成金は、テレワーク導入に必要な設備投資やコンサルティング費用などを補助するもので、国の補助金と併用できる場合もあります。

出典:東京仕事財団 テレワーク促進助成金(令和6年度):東京しごと財団

東京都では、中小企業を対象に、テレワーク導入に必要な機器の購入費用や、就業規則の変更費用などを助成する制度があります。神奈川県でも、同様の制度があり、テレワーク導入を支援しています。その意味では、テレワークに最も向いた補助金です。しかし、神奈川県の募集は既に終了し、東京都の募集も2月末で一度終了します。これらの助成金は、やや遅れて2025年の4~5月頃新年度の募集が出る可能性があるので目を離せません。

出典:東京仕事財団 テレワーク促進助成金(令和6年度):東京しごと財団

これらを比較してみると、補助額・公募期限・使いやすさの観点で優れているのは「ものづくり補助金」かも知れません。ただし、次回の公募開始まで待つことができれば、地方自治体のテレワーク促進助成金がベストです。

建設業でのテレワーク導入成功のポイント

テレワークに活用しやすい補助金の概要が分かった所で、今度は専任技術者の所掌業務に着目して業務とITソリューションの比較で補助金申請すべき対象を洗い出します。

建設業専任技術者のテレワークに必要なソリューション

専任技術者は、専任技術者がテレワークにおいても、「現場の状況をリアルタイムで把握」し、適切な指示を出すためのソリューションが不可欠です。

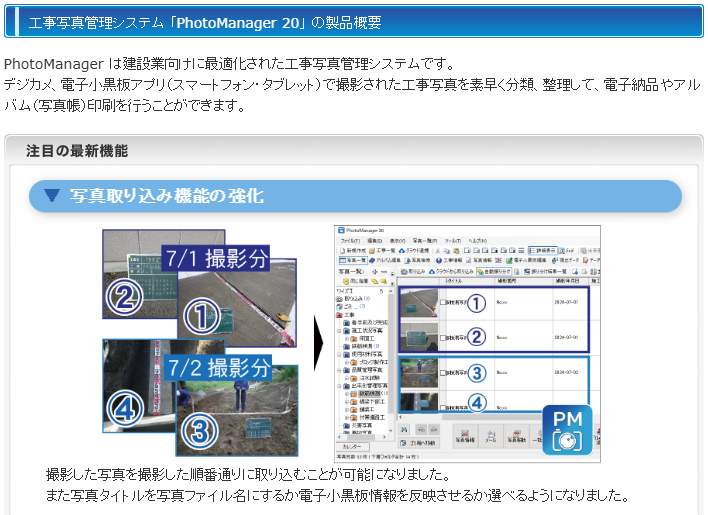

出典:ワイズ社資料 工事写真管理ソフトのPhotoManager(フォトマネージャ)20|工事写真帳作成・電子納品なら株式会社ワイズ

この業務遂行の為には、現場に設置されたカメラやセンサーから収集される情報を、リアルタイムで確認できるシステムや、設計図や施工図を共有し、遠隔地からでも確認・修正できるCADシステムなどが有効です。よって、カメラやセンサーを接続可能な画像確認システム及びCADシステムは、テレワークを実施する上での環境要件となります。

コミュニケーションツールの活用

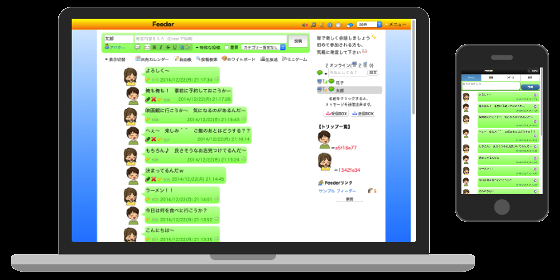

次に、現場とオフィス、あるいはサテライトオフィスと所属営業所のオフィス間の連携をスムーズに行うためには、適切なコミュニケーションツールを導入し活用する必要があります。

具体的には、チャットツール、ビデオ会議システム、グループウェアなどが考えられます。チャットツールは、迅速な情報共有や簡単な連絡に適しており、ビデオ会議システムは、対面に近いコミュニケーションを実現できます。このうち、ビデオ会議システムとファイル共有ドライブは、テレワークを実施する上で最低限必要な環境要件となります。

グループウェアは、スケジュール管理やファイル共有など、チームでの共同作業を支援する機能を提供します。これらのツールを組み合わせることで、テレワーク環境下でも円滑なコミュニケーションを維持し、業務効率の向上につなげることが期待できます。

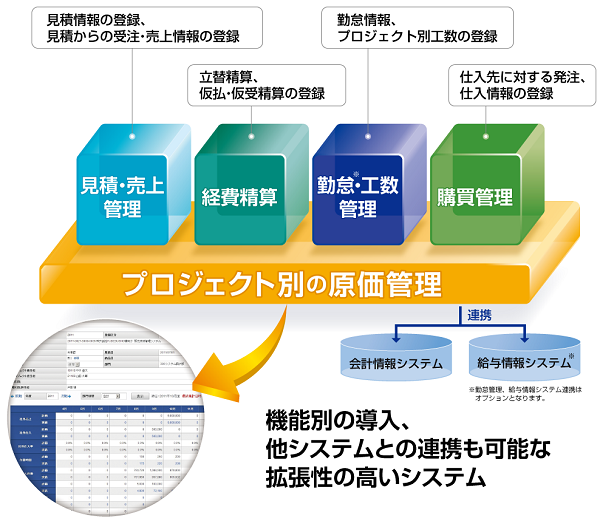

積算・見積管理ツールの活用

建設業における積算・見積業務は、専門的な知識と経験が必要とされる重要な業務です。テレワーク環境下で、これらの業務を円滑に進めるためには、積算・見積管理ツールの活用が不可欠です。

積算・見積管理ツールは、過去の工事実績や資材価格などのデータを一元管理し、効率的な積算・見積作成を支援します。また、クラウド型のツールであれば、場所を選ばずにアクセスできるため、テレワーク環境下でもスムーズに業務を行うことができます。

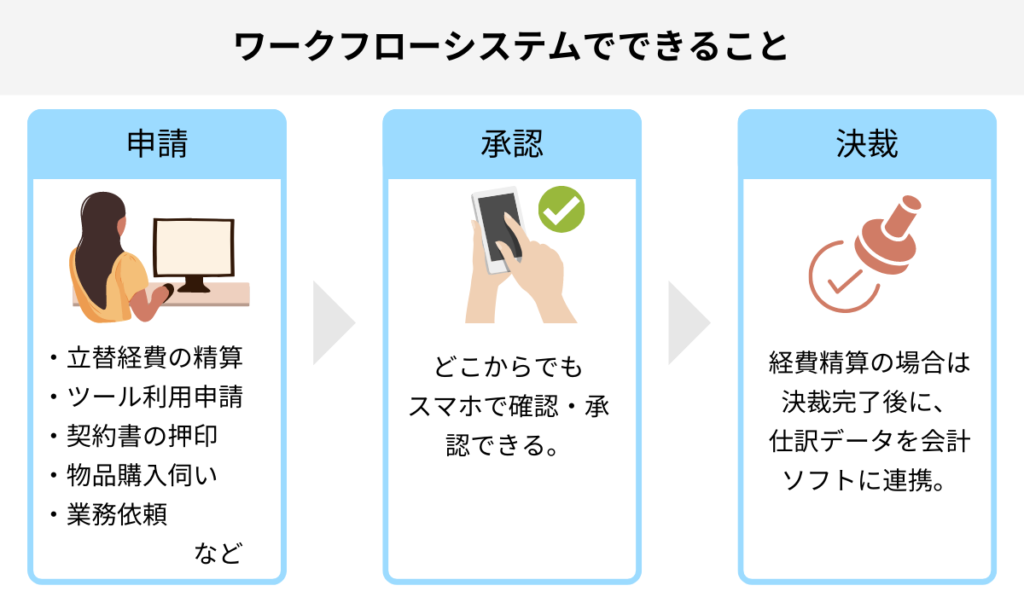

さらに、複数の担当者が同時に作業できる機能や、承認ワークフロー機能などを備えたツールもあります。このクラウド型積算・見積管理ツールが「専任技術者」テレワークに必ず必要な環境かどうかは書く企業の専門業種や「専任技術者」職務の規定の仕方次第です。

例えば、積算段階での技術検討や構造計算資料が品質の決定的な要因であれば、この環境はテレワークに必須です。しかし、使用頻度が少なければ出社時にまとめて営業所に出向いて処理するのが合理的です。

工程管理ツールの活用

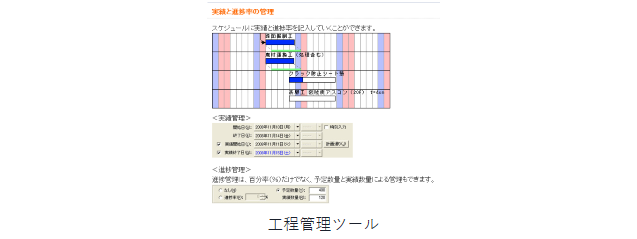

建設業における工程管理は、工事全体のスケジュールを把握し、遅延や問題点を早期に発見するために不可欠です。テレワーク環境下でも、正確な工程管理を行うためには、工程管理ツールの活用が重要となります。

出典:工程管理ソフト - Project Canvas|製品&サービス| 株式会社ワイズ

工程管理ツールは、ガントチャート形式で工程を表示し、進捗状況を視覚的に把握することができます。また、担当者やタスクを割り当てる機能や、アラート機能などを備えているツールもあります。クラウド型のツールであれば、現場の担当者もリアルタイムで進捗状況を更新できるため、より正確な工程管理が可能になります。

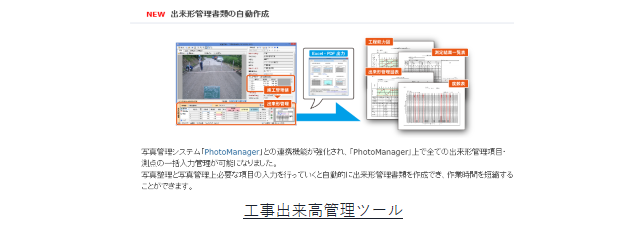

出典:出来形管理書類作成ソフトの出来形マネージャ 6.0|工事写真帳作成・電子納品なら株式会社ワイズ

工事出来高管理ツールは、ガントチャート形式で工程を表示し、進捗状況を視覚的に把握することができます。また、画像管理ツールと連動させる事で初めて、営業所に詰めている専任技術者も現場の施工精度と出来高を目視確認できます。

また施工管理は、工程自体の手戻りを防止し全体の工事品質を確保する機能を果たします。

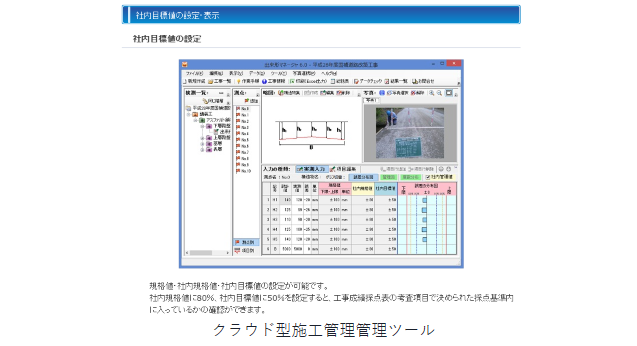

出典:施工計画書作成システム|株式会社ワイズ工計画書作成システム|株式会社ワイズ

補助金の活用枠に余裕が無い場合は、当面共有ドライブやCADデータの格納ドライブにマニュアルでアクセスしたり、TV会議で画面共有しながら運用する方法もあり得ます。

リソース管理ツールの活用

建設業におけるリソース管理は、人員、資材、機材などの資源を最適に配分し、効率的な工事を行うために不可欠です。テレワーク環境下でも、リソースの状況を把握し、適切に管理するためには、リソース管理ツールの活用が重要となります。

リソース管理ツールは、各リソースの稼働状況や在庫状況をリアルタイムで把握し、過不足を予測することができます。また、リソースの割り当てや調整を効率的に行う機能や、コスト管理機能などを備えているツールもあります。クラウド型のツールであれば、関係者全員がリソース状況を共有できるため、より効果的なリソース管理が可能になります。これらはテレワークに限ったニーズではありません。いわば、あるに越したことは無いソリューションとも言えます。

セキュリティ対策の徹底

建設業におけるテレワーク導入において、セキュリティ対策は非常に重要な課題です。建設業は、設計図や顧客情報など、機密性の高い情報を扱うことが多いため、情報漏洩のリスクを最小限に抑える必要があります。

具体的には、VPNの導入、多要素認証の設定、セキュリティソフトの導入、従業員へのセキュリティ教育などが挙げられます。また、情報漏洩が発生した場合の対応策を事前に策定しておくことも重要です。さらに、テレワーク環境で使用するパソコンやスマートフォンなどの端末についても、セキュリティ対策を徹底する必要があります。

実施事例集_こうすればできる働き方改革

以上の留意点が分かった所で、建設業での補助金活用事例をご参照ください。ただし、これらは「専任技術者」用対策は考慮されていない一般社員用導入事例です。

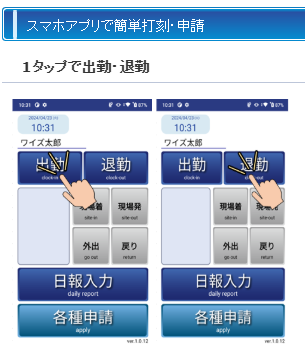

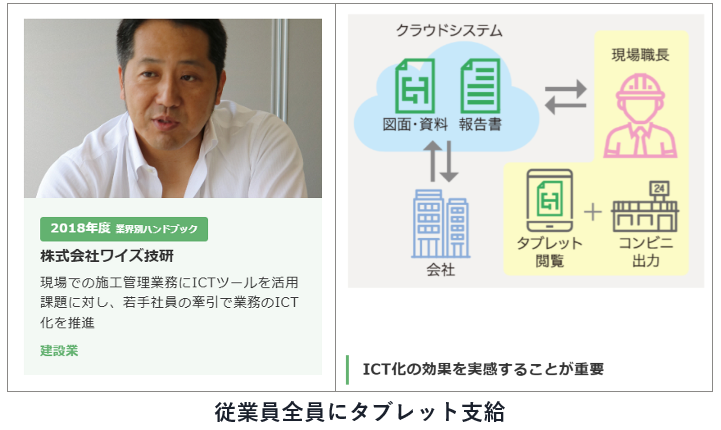

現場の職長全員にタブレット支給(直帰効果)

まず、クラウドシステムを導入し、現場責任者である職長全員にタブレットを配布しました。それまでは、資料や図面の受取りを事務所のFAXで行っていました。施工に必要な図面は頻繁に変わり、施工ギリギリに届くのが日常茶飯事。施工前日の23時まで事務所で待たなければならない時もありました。きつい現場作業の後、わざわざ事務所に戻らなければならない状況でした。現在は、FAXもメールもワーキングフォルダに同期されるので、報告書作成もスムーズ。図面や資料の共有もできるので、事務所に戻る必要がありません。図面はコンビニでA3サイズにプリントできるので重宝しています。

出典:“株式会社ワイズ技研”の事例 テレワーク実践事例紹介 | 東京テレワーク推進センター – テレワークのことが相談できる –

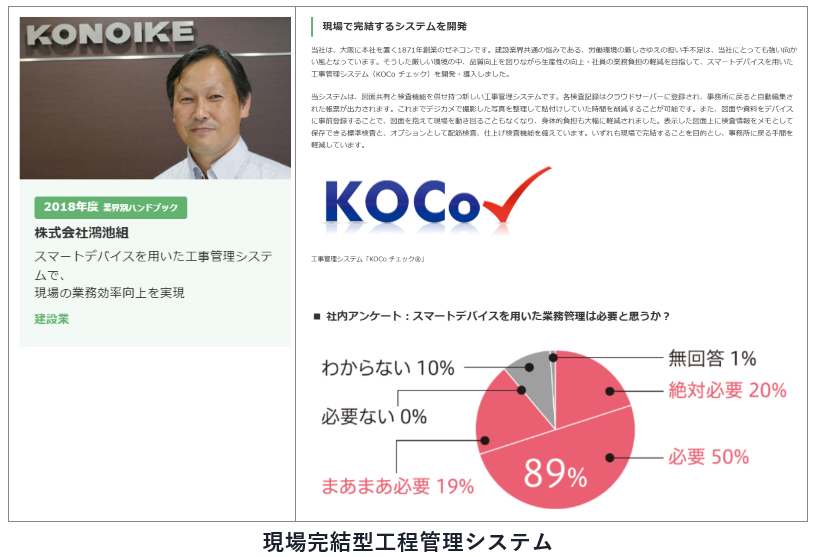

現場完結型工程管理システム(報告作業の時短)

当システムは、図面共有と検査機能を併せ持つ新しい工事管理システムです。各検査記録はクラウドサーバーに登録され、事務所に戻ると自動編集された帳票が出力されます。これまでデジカメで撮影した写真を整理して貼付けしていた時間を削減することが可能です。また、図面や資料をデバイスに事前登録することで、図面を抱えて現場を動き回ることもなくなり、身体的負担も大幅に軽減されました。表示した図面上に検査情報をメモとして保存できる標準検査と、オプションとして配筋検査、仕上げ検査機能を備えています。いずれも現場で完結することを目的とし、事務所に戻る手間を軽減しています。

出典:”株式会社鴻池組”の事例 テレワーク実践事例紹介 | 東京テレワーク推進センター – テレワークのことが相談できる –

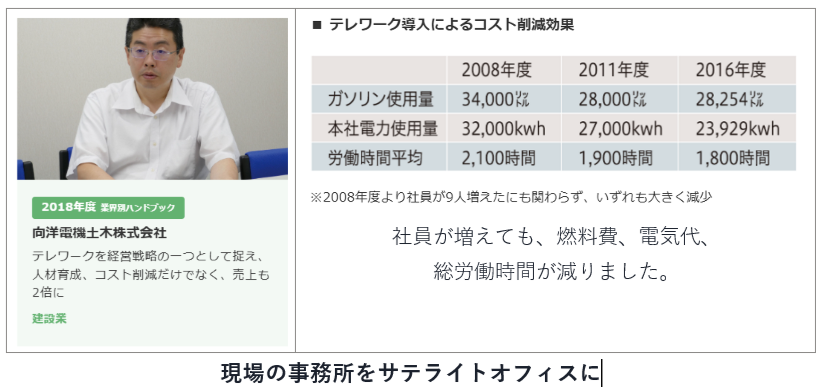

現場の事務所をサテライトオフィスに(燃料代と電気代を大幅節約)

現場から戻って報告書を作成するためにパソコンの順番待ちをしていました。今はノートパソコン等、環境は整備されています。ただ、テレワークを浸透させるためには、単にシステムや制度を導入しても誰も使いません。ICTスキルが向上するように講習等でしっかりとサポートすることが大事です。テレワークが浸透していくと業務効率が上がり、時間に余裕が出てきますので、当社では資格取得の勉強会を開催して、社員の一級施工管理技士等の資格取得をサポートしました。さらに、こうした取組については、家族の理解も得ながら意識を高めていきました。

出典:”向洋電機土木株式会社”の事例 テレワーク実践事例紹介 | 東京テレワーク推進センター – テレワークのことが相談できる –

デバイス配布で在宅勤務の実施(育児や介護)

在宅勤務については2017年に制度化をし、現在50名を超える社員が活用しています。育児や介護、傷病や障害等により通勤が困難な社員を対象に、本人が希望し、かつ在宅勤務を実施することにより業務の生産性の向上やワーク・ライフ・バランスの実現ができるということを要件として個別対応しています。

出典:”積水ハウス株式会社”の事例 テレワーク実践事例紹介 | 東京テレワーク推進センター – テレワークのことが相談できる –

3Dホログラムの可能性に着目(リアルな会議)

ホログラフィックコンピュータは、遠隔地の社員同士、複数人で視界と音声を共有しながらの打合せや共同作業が可能。例えば現場の3Dモデルと工程表を広い空間に展開させながらのリアルな会議を、遠隔地も交えて行うことができるため、育児中等の社員の在宅勤務にも活用できます。

出典:”小柳建設株式会社”の事例 テレワーク実践事例紹介 | 東京テレワーク推進センター – テレワークのことが相談できる –

「2025年の壁」への対応

「2025年の壁」とは、2025年以降、多くの企業で基幹システムの老朽化が進み、システムの維持・運用コストが増大するだけでなく、セキュリティリスクも高まるという問題です。建設業においても、基幹システムの老朽化が進んでいる企業が多く、早急な対応が求められています。

IT導入補助金を活用して、老朽化した基幹システムを刷新することで、システムの維持・運用コストを削減し、セキュリティリスクを低減することができます。また、クラウド型のシステムに移行することで、場所を選ばずにアクセスできるようになり、テレワーク環境下でもスムーズな業務遂行が可能になります。

建設業でのテレワーク補助金申請の準備と注意点

柔軟な働き方を支援する制度2025年

2025年問題を見据え、これらの制度を導入することで、従業員のワークライフバランスを改善し、離職率の低下や優秀な人材の確保につなげることが期待できます。また、柔軟な働き方を支援する制度は、従業員のモチベーション向上にもつながり、生産性の向上にも貢献することが期待できますと政府は訴えかけています。しかし、ここには大きな落とし穴があります。

それは、予算不足で上記のITソリューションや通信デバイスの環境整備が片手落ちになると、業務が有効に遂行できず「専任技術者」のテレワークは実施困難となる点です。最初は、毎日出社を原則としIT環境整備状況に応じた範囲で週に半日または1日程度のテレワークを実施する事をご推奨します。そのうえで、顧客等のアンケート結果に基づき徐々に環境を充実させテレワーク業務比率を増やして行きます。

申請前の準備:情報収集と計画策定

建設業でテレワーク導入のための補助金を申請する際には、事前の準備が非常に重要です。まずは、上記の比較表を再確認頂きどのような補助金制度があるのか、それぞれの制度の対象要件や補助金額などを詳しく調べることが必要です。

次に、自社の課題や目標を明確にし、テレワーク導入によってどのような効果を期待するのか、具体的な計画を立てることが重要です。この計画に基づいて、どのようなITツールを導入するのか、どのようなセキュリティ対策を講じるのかなどを検討します。

申請書類の準備とスケジュール管理

補助金の申請には、多くの書類が必要となります。申請書類は、制度によって異なりますが、一般的には、事業計画書、経費内訳書、見積書、会社概要などが求められます。

これらの書類を事前に準備し、申請期限に間に合うようにスケジュール管理を行うことが重要です。また、申請書類に不備があると、審査に時間がかかったり、不採択となる場合があるため、十分に注意して作成する必要があります。

まとめ:補助金を活用してテレワークを推進しよう

建設業におけるテレワーク導入は、生産性向上、コスト削減、従業員のワークライフバランス改善など、多くのメリットをもたらします。しかし、テレワーク導入には、ITツールの導入やセキュリティ対策など、一定の費用がかかることも事実です。

国や地方自治体の補助金制度を積極的に活用することで、これらの費用負担を軽減し、テレワーク導入をスムーズに進めることができます。本記事で紹介した補助金制度や、テレワーク導入のポイントを参考に、ぜひテレワーク導入を検討してみてください。