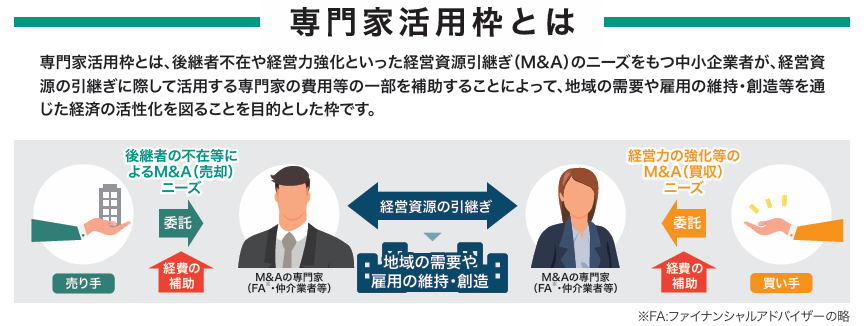

「そろそろ事業を手放したい」「後継者がいない…でもこの事業を誰かに引き継いでほしい」そんな中小企業経営者や個人事業主の方に、いま最も注目すべき制度があります。事業売却を検討中の中小企業・個人事業主の皆様、いよいよ2025年の「事業承継・M&A補助金」の申請受付が5月9日より開始されました。今回の第11次公募では、専門家活用枠の公簿要領だけが公開されています。この中の、「売り手支援類型」を活用すれば、最大600万円の専門家費用が補助されます。

この記事では、「この補助金はどういう制度なのか?」「どんな支援が対象?」「どうやって申請するの?」といった疑問にお答えしながら、実際に売却を検討している方が補助金を使って動き出すための手順を、認定経営革新等支援機関の専門家目線で解説していきます。

- 2025事業承継・M&A_「売却したい人」が対象になる珍しい補助金とは?

- 2025事業承継・M&A_何が補助される?補助対象と金額の基本

- 2025事業承継・M&A_専門家活用で“高値売却”を目指す

- 2025事業承継・M&A_申請から交付までの流れと注意点

- 2025事業承継・M&A_専門家選びのポイントと「認定支援機関」とは?

- 2025事業承継・M&A_実際の活用事例とは?

- 2025事業承継・M&A_補助金を使うと、どれくらいお得?

- 2025事業承継・M&A_よくある誤解・疑問に答えます

- 2025事業承継・M&A_専門家に相談する前に準備しておくこと

- 2025事業承継・M&A_今後のアクション

- まとめ:ご相談・お問い合わせはお気軽に

2025事業承継・M&A_「売却したい人」が対象になる珍しい補助金とは?

補助の中心は“売り手”の支援費用

まず最初に、2025年度の「事業承継・引継ぎ補助金(売り手支援型 II型)」は、他の補助金と異なりM&Aや事業譲渡などに向けた売り手側の準備や専門家サポートに対する補助がメインである事にご注目下さい。

また、一般的な補助金が「新たな取り組み」「成長投資」を支援するのに対し、この制度は**「やめる決断」「譲る決断」を支援する珍しいタイプ**の補助金です。

廃業する前に知ってほしい「売却」という選択肢

ところでなぜ今、M&Aが中小企業で注目されているのでしょう?かつては「後継者がいない=廃業」というのが中小企業の定番ルートでした。しかし今、事業の「売却(M&A)」という選択肢が急速に広まっています。理由はシンプルです。「誰にも引き継がれずに廃業するのはもったいない」からです。

廃業との違いと「売ること」のメリット

特に、黒字経営が続いている事業、安定した顧客基盤や設備、人材を持っている事業は、たとえ後継者がいなくても買い手が現れる可能性があります。売却により、廃業よりも多くの資金を得てリタイア後の生活資金に充てることもできるのです。

買い手が見つかる事業の特徴とは

時々、「自分のような小規模事業でも売れるのか?」という不安の声も耳にしますが、実は買い手側は「ニッチな市場で地道に経営している事業」に価値を見出すことが多く、意外と引き合いがあるのが現実です。

2025事業承継・M&A_何が補助される?補助対象と金額の基本

補助対象経費の具体例

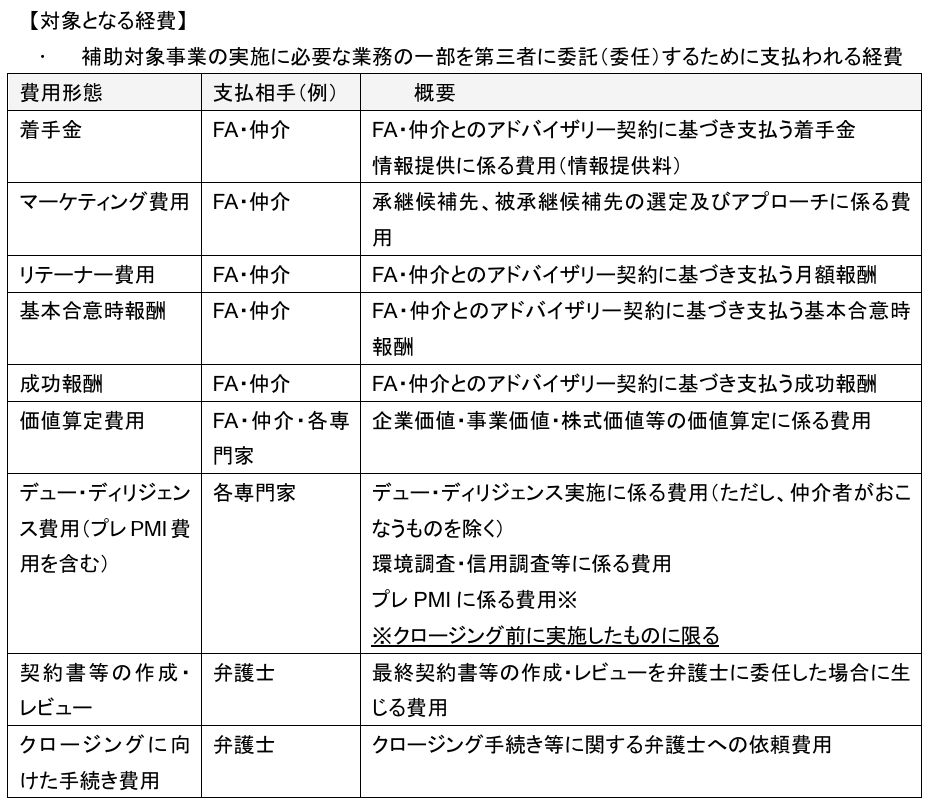

では次に、補助の対象となる経費には以下のようなものがあります。

- 謝金 (補助対象事業を実施するために、、士業及び大学博士・教授等に支払われる経費)

- 旅費、外注費

- 委託費 (「M&A支援機関登録制度」に登録された、FA・仲介業者FA業務又は仲介業務、デュー・デリジェンス費用、弁護士・不動産鑑定士・司法書士・行政書士・社労士・M&A支援機関の費用)

- システム利用料、保険料

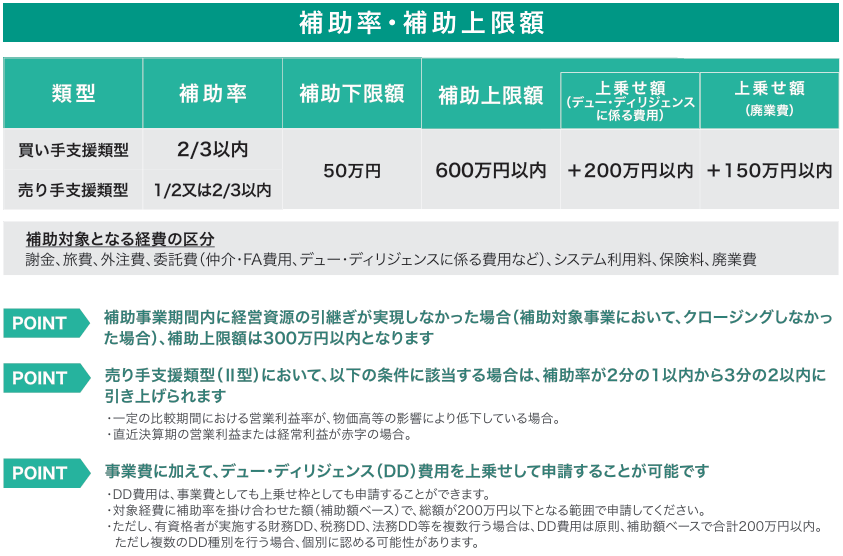

これらの経費に対し、上限600万円・補助率1/2~2/3で支援されます。なお、下記の通り「物価高騰の影響で営業利益率が低下」していれば補助率は一律2/3が適用されます。

補助対象事業がクロージングしなかった場合、補助上限300万円以内で支援を受ける事も可能。

補助金を受けられる「対象者」は誰か?

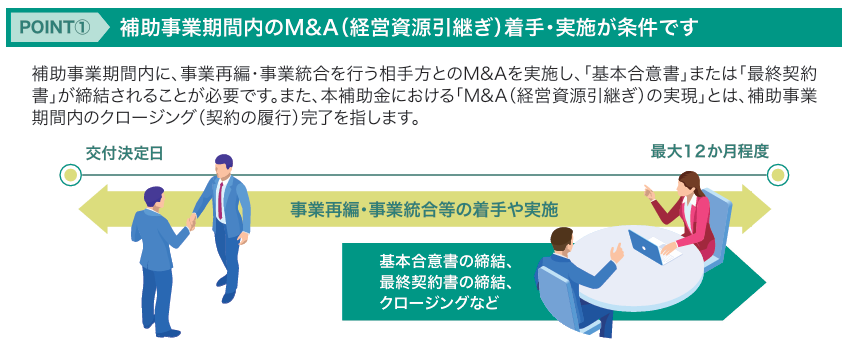

採択後1年以内に、M&A(経営資源引継ぎ)の契約締結と移行業務の完了ができる人が対象です。

但し、契約のみ締結し期間内に移行完了できない場合は、補助上限が300万円に減額されますが受給可能です。

中小企業者または個人事業主であること

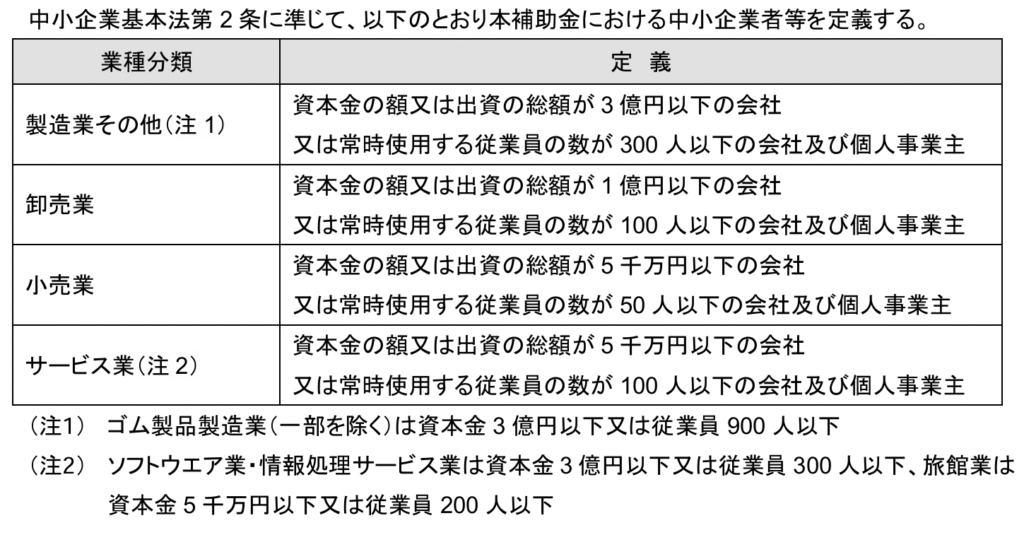

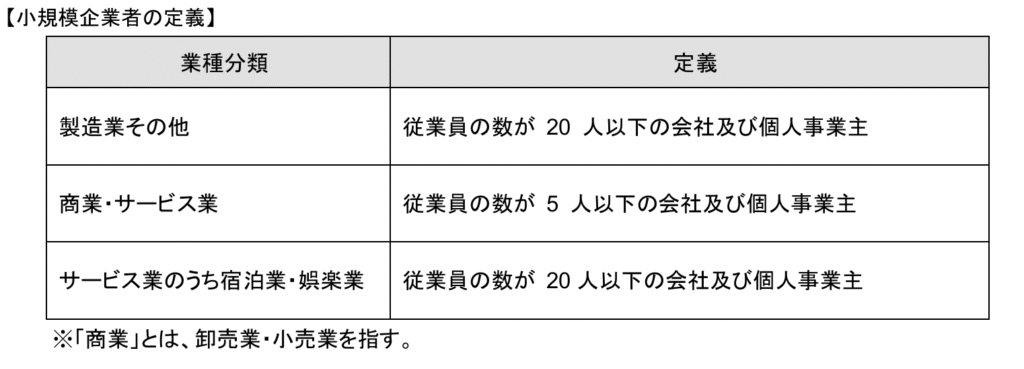

申請者は、以下のいずれかに該当することが求められます。

- 中小企業基本法上の中小企業者(法人)

- 個人事業主(青色申告をしていることが多い)

また、補助事業の実施対象は「日本国内に所在する事業のみ」です。海外子会社等の売却は対象外となるため注意しましょう。

出典: 事業承継・M&A補助金 専門家活用枠 【公 募 要 領】 11 次 公 募 Ver.1.0_P8

補助金額の詳細解説

2025年度の「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」では、売却を希望する中小企業や個人事業主が専門家の支援を受ける際にかかる費用を最大800万円まで補助してもらえる制度が用意されています(売り手支援類型II型)。但し、前述の通り、買い手・売り手問わず補助事業期間内に経営資源の譲り渡し・譲り受けを予定している企業を想定しています。

「売り手支援類型(II型)」とは

以下少し詳しく見て見ます。たとえば、750万円の支援費用がかかるケース(補助比率2/3)では、500万円が補助対象となり、自己負担は250万円で済みます。基本枠では上限600万円(補助率2/3)ですが、デューデリジェンス(DD)等の高額な専門調査費用を含む場合は最大800万円まで引き上げ可能です。

対象となる経費・支援内容

しかし、この上乗せDD枠の200万円は、クロージング(M&A契約の履行)が完了して初めて請求可能な枠です。しかも、クロージングできない申請者の補助上限は300万円以下に引き下げられます。

出典:事業承継・M&A補助金 チラシr6_m_and_a.pdf

2025事業承継・M&A_専門家活用で“高値売却”を目指す

M&A支援専門家とは?何をしてくれるのか

ここで云う「専門家」とは「M&A専門家」(以下「M&A専門家」と呼びます)の事です。これは、申請採択後実施するM&A契約の実施「作業」を担当する人です。具体的には、M&A専門業者(仲介、ファイナンシャルアドバイザー)、士業専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)、金融機関(都市銀行、地方銀行、信用金庫・信用組合、証券会社、保険会社など)商工団体(商工会・商工会議所)が含まれます。

補助金を活用すれば、これまで高額でハードルの高かった「これらの専門家」による業務を受けやすくなります。言い換えれば、専門家活用枠とは“きちんと価値を引き出してくれる売却”が実現しやすくなる補助金です。

特に、以下のような支援が高値売却のカギになります:

- 事業価値の客観的な評価(バリュエーション)

- 買い手の候補探索とマッチング

- 契約条件の交渉サポート

- 法務・税務のチェック

- クロージング(契約締結)後のフォロー

これらは中小企業が単独で対応するには難易度が高く、専門家の力を借りることで初めて“納得のいく結果”につながります。

尚、このM&A作業実施の「専門家」と役割の違う専門家が居ます。それは、事業承継・M&A計画全体に渡り、あなたを補佐し相談に乗り各作業分野の専門家全体をコーディネートする人です。後節の「経営革新等支援機関」の所で詳しく説明します。

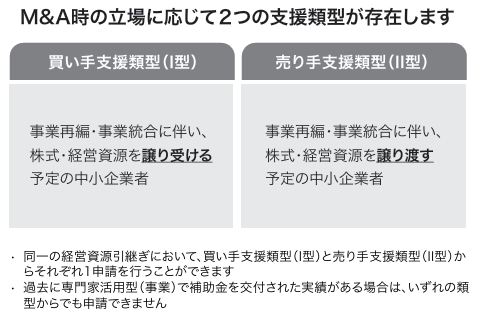

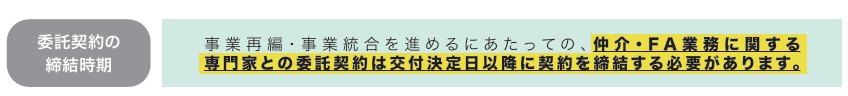

費用は補助金でまかなえるのか?

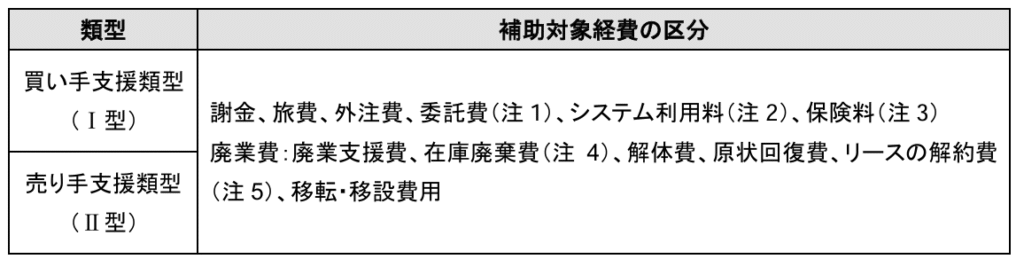

支援類型として、(1)買い手支援類型(Ⅰ型) (2)売り手支援類型(Ⅱ型)がありました。前者は、 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型です。そして、後者は事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型です。何方の場合も、応募者としての資格要件を満たせば、下記の経費が補助されます。

出典: 事業承継・M&A補助金 専門家活用枠 【公 募 要 領】 11 次 公 募 Ver.1.0_P17

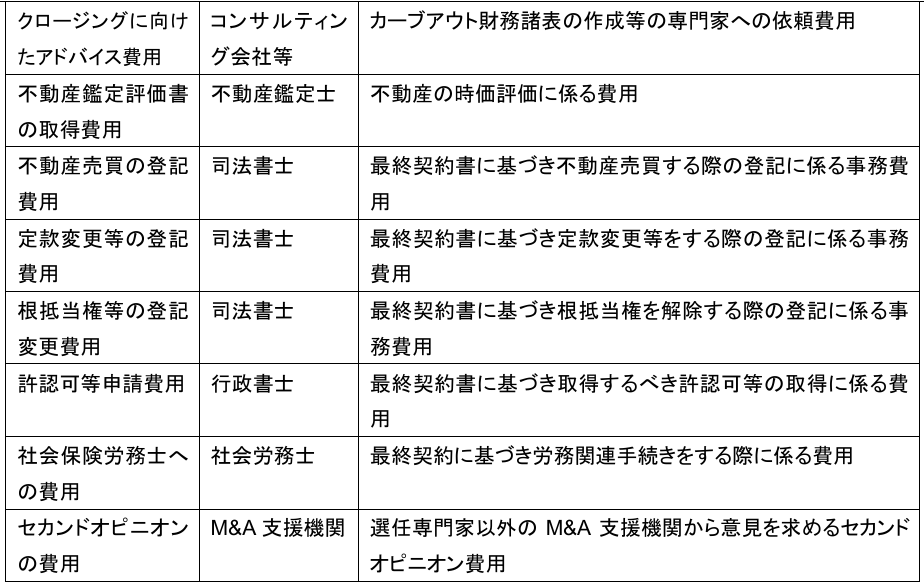

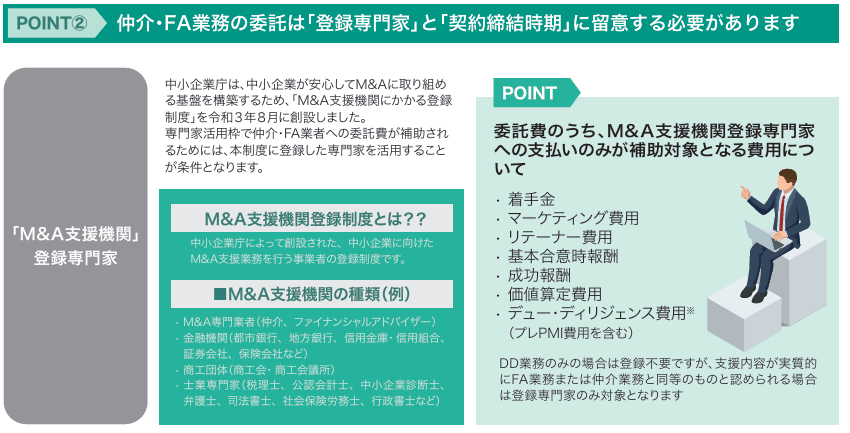

この内、補助対象事業の実施に必要な業務の「委託費」については更に以下の様な解説があります。

出典: 事業承継・M&A補助金 専門家活用枠 【公 募 要 領】 11 次 公 募 Ver.1.0_P54

支援が使える相手に制限あり?利用の条件と注意点

支援金の対象となる「委託費」の支払い相手には、留意すべき制限があります。一般的にここで云う専門家とは、M&A仲介、FA(フィナンシャル・アドバイザー)、弁護士・会計士・中小企業診断士などを言います。よって支援対象も、専門家による支援費、事業デューデリジェンス費用、M&A契約書作成サポート、PMI(統合支援)などの広範になります。

出典:M&A支援機関登録制度

しかし、この補助金で「委託費」の支援が認められるのは、「M&A 支援機関登録制度」に登録された 登録FA・仲介業者が支援したものに限定されています。

中小企業庁発表

「中小企業庁は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、「M&A支援機関にかかる登録制度」を令和3年8月に創設しました。専門家活用枠で仲介・FA業者への委託費が補助されるためには、本制度に登録した専門家を活用することが条件となります。」

2025事業承継・M&A_申請から交付までの流れと注意点

基本的な申請ステップ

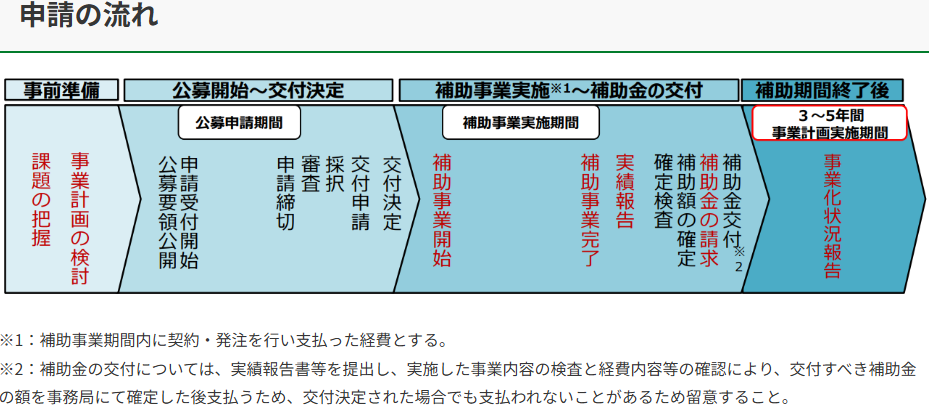

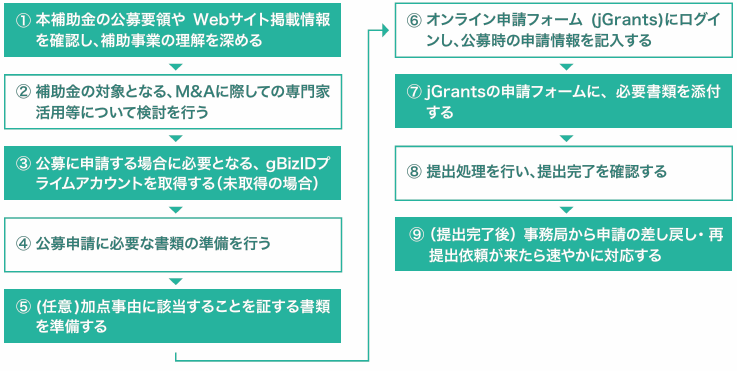

では実際にこの補助金を使うには、どのような流れになるのでしょうか。大まかなステップは以下の通りです。

- 認定支援機関と事業計画を策定

- 補助金の交付申請

- 採択・交付決定

- 支援業務開始(M&A実行の準備)

- 補助事業完了・実績報告

- 補助金の交付

出典:事業承継・M&A補助金のご案内 | 補助金活用ナビ(中小機構)

「着手前申請」が絶対条件

最大の注意点は、M&A支援の契約や業務着手前に交付決定を受けていることです。すでに動き出してしまっているケースでは補助対象外になるため、「まずは補助金ありき」で計画を立てる必要があります。

採択されやすい計画書のポイント

採択率を高めるには、しっかりとした事業引継ぎ計画や支援体制の明記が必要です。また、申請書の作成には時間がかかるため、できるだけ早めに準備を始めることが重要です。

公募時に必要な書類

申請に必要な主な書類は下記のものです。(公募申請類型番号3の場合_公募要領より概要のみ抜粋)

必要な書類

【申請者(対象会社)】

① 履歴事項全部証明書(申請日以前3カ月以内に発行されたもの)

② 直近の確定申告書(別表一、別表二、別表四)

③ 確定申告の基となる直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)

④ 株主名簿(代表者の原本証明付き)

⑤ 常時使用する従業員1名の労働条件通知書

【申請者(対象会社)の代表者】

① 住民票(申請日以前3カ月以内に発行されたもの)

該当者のみ提出する書類(一部を紹介)

売り手支援類型(Ⅱ型)における補助率2/3以内での申請を希望する場合

① 物価高等の影響により、営業利益率が低下している者

(法人・個人事業主共通) 営業利益率低下に関する計算書

【直近の事業年度及び申請時点で進行中の事業年度のうち、任意の連続する3か月にて比較する場合】

(法人・個人事業主共通)比較対象となる月の試算表

(試算表の作成がない場合)顧問会計専門家作成の営業利益率低下に係る計算書

※当該税理士・会計士による押印済のPDFを提出。

② 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者

(法人の場合)直近期の確定申告の基となる決算書の損益計算書

(個人事業主の場合)直近の確定申告書 B(第一表・第二表)と所得税青色申告決算書

どこに相談すればいい?支援機関の探し方

先ずは顧問の先生の対応体制の点検

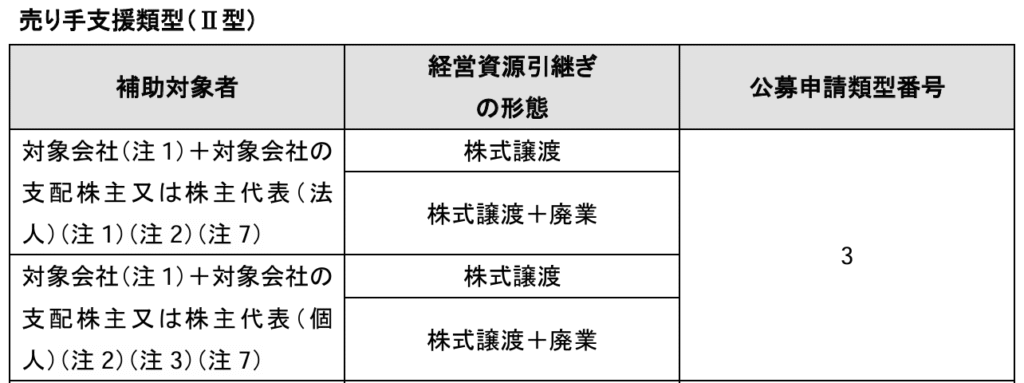

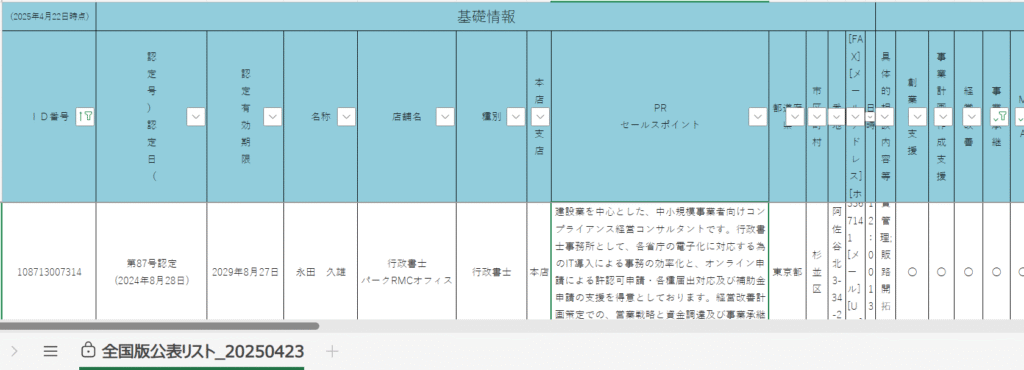

ところで、貴方の組織には顧問税理・顧問弁護士・中小企業診断士・行政書士その他の顧問若しくはがおいででしょうか?もし、居たならば下記のURLにあるリストで中小企業庁からの「経営革新等支援機関」の認定が有るかどうか調べましょう。その際、あなたの主要取引銀行も含めて下さい。

方法は、先ず貴方の顧問先のホームページを見て認定支援機関のID番号を控えます。その番号を、下記のエクセル表の一番左のコラムの抽出条件に入力してOKを押します。すると、その方(又は組織)のデータが表示されます。次に、右の方へスクロールすると対応する業務の「相談内容等」というグループの下に個々の対応業務が〇印で公開されています。ここの「事業承継」「M&A」に登録があれば、先ずはその顧問先や取引先の金融機関に相談してみましょう。

リストのURLはこちらです⇓。令和7年4月現在で、全国で3万6千件以上の認定登録があります。経営革新等支援機関認定一覧 (16.4MB)(令和7年4月22日更新)/経営革新等支援機関認定一覧について | 中小企業庁

経営革新等認定支援機関登録顧問が居ない場合

もし、あなたの会社の顧問の先生や取引先金融機関で「経営革新等支援機関」の認定を受けている所が無い場合は、顧問への相談は見合わせて別のアプローチを検討する事をお薦めします。その理由は、今の前提が事業の「売却」である以上は、この取り組みが成功裏に終わると、顧問先の士業も取引先金融機関も固定客を確実に1社は失う為に貢献する事になり当然力が入らず時間のロスが生じるからです。この様な場合や、元々個人事業主で顧問税理士等を起用して居ない場合は、最寄りの中小機構の「事業承継・引継ぎ支援センター」に相談される事をお薦めします。こちらをクリックすると、各都道府県の受付窓口がわかります。トップ|事業承継・引継ぎポータルサイト

2025事業承継・M&A_専門家選びのポイントと「認定支援機関」とは?

認定支援機関の役割

この補助金の申請では、上記で登場した認定経営革新等支援機関(=認定支援機関)との連携が必須です。

認定支援機関とは、中小企業庁が認定した公的な専門家集団であり、補助金の申請書作成やM&A支援などを行います。特に、全体構想を練る段階から始まり、貴社の財務状況の推移や今後のマーケットの見通し等を第三者に理解できる様客観化するところに時間とコストが掛かります。その結果、売却が厳しいという結論がでる場合もあり得ます。その前提で、この全体構想を相談するパートナーが「既に自社事業内容や財務状況を良く知っている」ならばその分コストと時間の節減になります。逆に、これが全く未知の第三者に説明して行くには、会社や事業主代表者の時間も相当削がれますし内外に対する風評損害リスクを1つ増やす事にも繋がります。

M&A実績のある支援機関を選ぼう

しかし同じ「認定支援機関」でも、得意分野はさまざまです。そのため、上記の認定機関ID番号検索で個人や機関名を特定して具体的に調べ、「事業承継やM&A」に対応しているか否かを調べて頂く様ご案内しました。さらに、対応する旨〇印で宣言されて居ても実績が問題です。以前から、自社の顧問を務めている「認定経営革新等支援機関」ならば別ですが、初めてお付き合いする認定機関でM&Aを検討するならば、「実際に成約事例があるか」「買い手とのネットワークがあるか」といった視点でパートナーを選びましょう。

成否を分けるポイントとは?

因みに、成功と失敗の分かれ道を決める要因には下記の様な事項があります。

- 適切な支援者(認定経営革新等支援機関など)を活用しているか

- 売却前に事業整理や資料準備ができているか

- 買い手との相性(経営スタイルや理念)を意識しているか

- 補助金を活用して十分なサポート体制を構築できているか

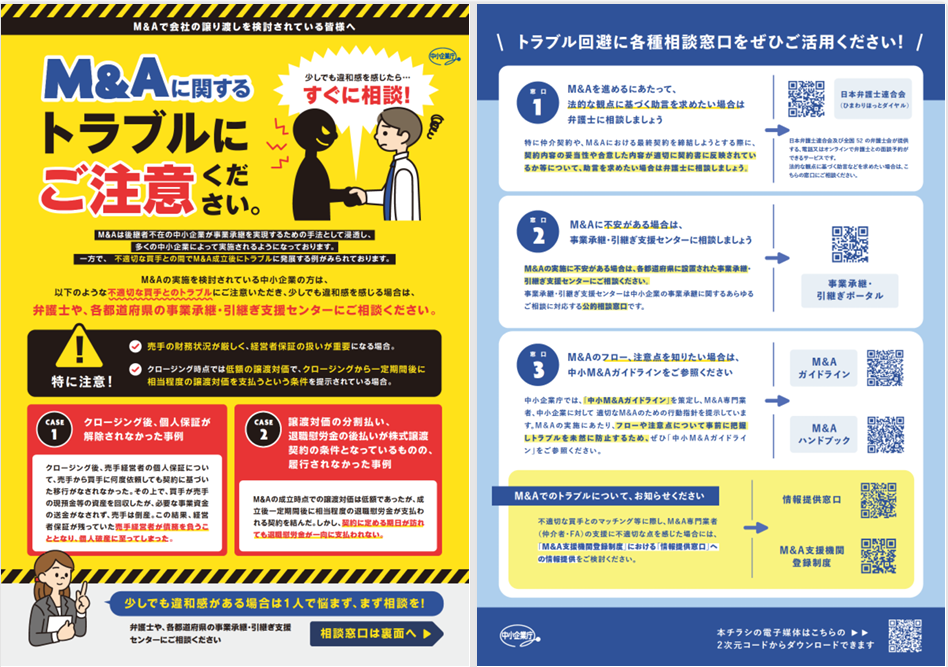

ここでご留意頂きたい事があります。先ずは、M&Aの広告で最も多いのが仲介事業者からのものです。これらの事業者、は全国で1千社以上あり貴社の事業内容に関係なく一方的に売り込みを掛けてきます。しかし、彼らの専門性とあなたの事業との相性を査定するには相当の労力が必要とされます。また、仲介事業者は、実は上記でご説明した「対象となる経費」の表に登場する10種類の専門家のなかの1つに過ぎません。

また、最近増加しているトラブルに巻き込まれない様警戒する事も重要です。貴方の事業の状況を正しく把握すし、適切なマッチング相手を探すのには相応のステップと専門家集団が動くコストが掛かります。従って、これがあまりにも簡単に見積書として出てくる場合は「話がうますぎないか?」と立ち止まって検討する事も重要です。

出典:中小企業庁チラシ M&Aに関するトラブルにご注意ください。.pdf

2025事業承継・M&A_実際の活用事例とは?

補助金を活用したM&Aの実例を知ることで、自社にも活かせるヒントが見つかるかもしれません。ここでは、代表的な成功・失敗事例をご紹介します。

✅ 補助金を活用したM&A成功事例

事業承継・引継ぎ補助金事務局の公式事例集では、補助金を活用してM&Aを成功させた中小企業の具体的な事例が紹介されています。

令和5年度 補正予算7次公募 事業承継・引継ぎ補助金事例集 | 事業承継・M&A補助金

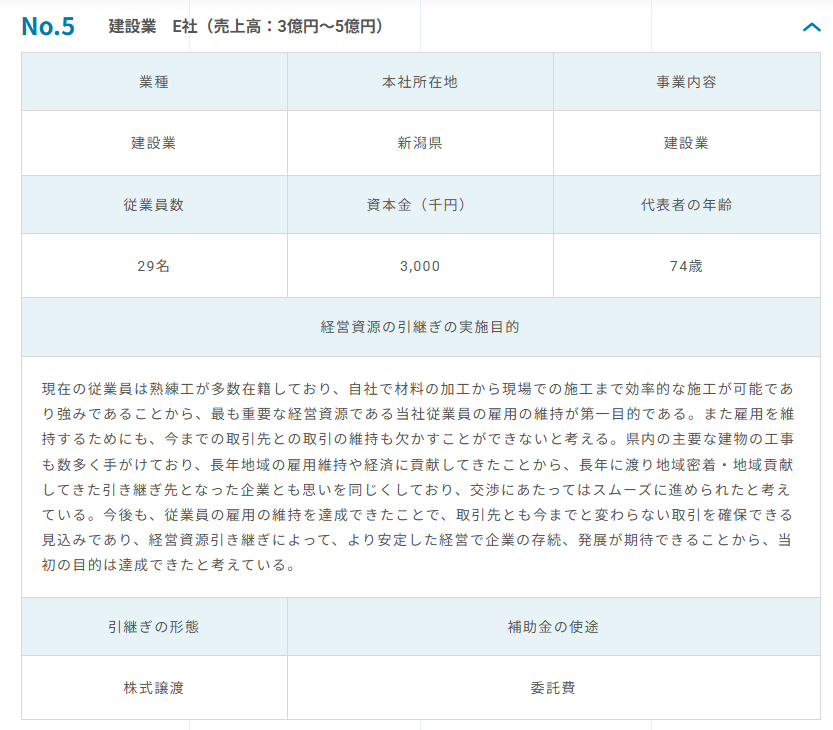

- 成功事例の一例:地方の小規模建設業者が、専門家の支援を受けて事業のバリュエーションを実施し、適切な買い手を見つけて高値での売却に成功したケース。

この会社は、従業員29名で資本金3百万円の会社でした。代表者の年齢は74歳でした。

強みは、熟練工が多数在籍し自社で材料の加工から現場での施工まで効率的に出来る事でした。

長年に渡り地域密着・地域貢献してきた為、引き継ぎ先となった企業に恵まれました。

最も重要な経営資源である従業員の雇用維持が確保されました。

経営資源引き継ぎによって、より安定した経営で企業の存続発展が期待できる為目的は達成できたと考られます。

詳細な事例は、こちらからご確認いただけます➡🔗 事業承継・引継ぎ補助金事例集

✅ 補助金を活用しなかったM&A失敗事例

M&Aは「法律・税務・契約」が絡む繊細な取引です。専門家なしでの進行は、思わぬリスクを生み出します。じつは、失敗事例の方が数限りなくありますが、当然政府の補助金サイトでは表に出てきていません。この辺りの情報収集も、有用な課題となります。

- 失敗事例の一例:従業員とのコミュニケーション不足や事前調査の不備により、M&Aが成立せず、結果的に事業の継続が困難になったケース。ここでは、教訓として「磨き上げの重要性と手法」が紹介されています。中小企業で、事業承継やM&Aの際に苦労する要因には3つあります。

- 事業実態の客観化材料整備の遅れが招くミスマッチ

- 予備デュー・デリジェンス不足による調査コストの増大と売却価格の低下

- 風評被害による人材流出と現業への影響

詳細な事例は、以下のURLからご確認いただけます:🔗 中小企業の事業承継M&Aの失敗事例

2025事業承継・M&A_補助金を使うと、どれくらいお得?

M&A支援費用の相場感

中小企業のM&Aでは、売却側の負担として以下のような費用が発生することがあります。(但し、この費用は売却規模その他に応じて10倍から100倍程度上振れします)

- アドバイザー報酬:約200~500万円

- スキーム構築:約50~100万円

- 契約・法務対応:約30~100万円

合計すると、500万~700万円前後の支援費用がかかることも。補助金を活用すれば、その2/3=最大500万円が実質無料となるため、資金的なハードルを大きく下げられます。

但し、実際には①売却先が存在するか、②売却金額から経費を差し引くと残金はどの程度残るのか、という問題はこれとは別です。

例えば、詳細査定後差引資産が500万円で、経費が700万円かかり、加えて莫大な仲介手数料を支払うのが果たして得策か意思決定を迫られる場合もあります。この様な場合には、クロージングできない事も多いでしょう。

実は、これはオーナーのライフプラン設計の問題であり、本当の「損・得」は数字の差引だけでは解りません。 経営理念を引き継ぐ相手と出会い、事業や資産の査定コストや雇用確保がいかにトラブルなく進み無事完了する事にどれだけの価値を見出せるかの問題です。最大500万円の支援金額は、むしろ膨大なM&Aコストという負債ほんの一部を助けてくれる背中を押すためのささやかな援助金とご理解下さい。

2025事業承継・M&A_よくある誤解・疑問に答えます

初めてのM&A補助金申請では、不安や疑問がつきものです。また、事業売却に関する補助金はまだまだ浸透しておらず、多くの方が戸惑うポイントがあります。以下によくある質問をまとめました。

2025事業承継・M&A_専門家に相談する前に準備しておくこと

補助金申請やM&Aの相談をスムーズに進めるためには、あらかじめ以下の情報を整理しておくと良いでしょう。

財務資料と事業の棚卸し

社歴の長い事業の場合、古い契約書を見つけ出すのに時間が掛かる場合があります。追って、財務・法務・労務等のデュー・デリジェンス実施の際、必ず要求されるので日頃から整理して置きましょう。

- 過去3期分の決算書や確定申告書

- 売上構成、主要顧客、保有設備の一覧

- 社員数とそのスキルセット

希望条件の整理

希望条件を整理して行くと、創業当初の思いやこれからご自身が進むべき方向が整理されてきます。

- 希望する売却時期・金額のイメージ

- 継続雇用や事業ブランドの扱いに関する意向

- 売却後の自身の関与(顧問契約など)

「なぜ売るのか」を言語化する

買い手にとって重要なのは、売却理由と将来の展望です。これが明確であるほど、買収側の信頼も高まります。

2025事業承継・M&A_今後のアクション

2025年度のスケジュール

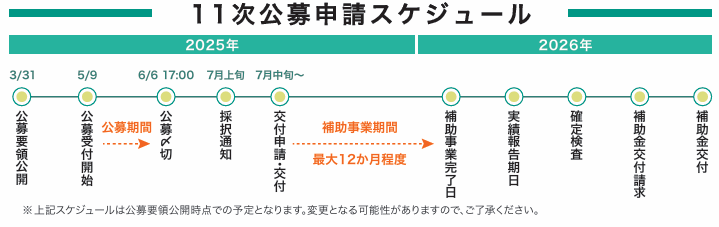

第11次募集のスケジュールは以下の通りです。

- 【申請受付期間】2025年5月9日~6月6日

- 【採択結果】約1~1.5ヶ月後

- 【事業実施期間】交付決定日~最長で12ヶ月間

今すぐ始められる3つのステップ

最後に、事業売却をお考えの方が今すぐ実行できるアクションを3つにまとめます。

- 補助金の公募要領を確認する

→ 最新情報・締切・対象要件を必ず確認してください。

→ 事業承継・引継ぎ補助金 公募要領

- 認定支援機関に相談する

→ M&Aの支援実績がある専門家を探し、早めに相談しましょう。

→ 交付申請・計画書作成・支援実施まで一貫サポートしてくれます。

- 自社のM&A適性を見直す

→ 決算書や財務状況、業務フローを棚卸しし、売却可能性を整理。

→ 候補先に伝える「魅力的な事業資料」を準備しましょう。

いま動けば、半年後には新たなステージに進んでいる可能性もあります。事業を未来につなぐための「前向きなM&A」、そしてその第一歩を後押しする「売り手支援型補助金」の活用を、ぜひ前向きにご検討ください。

「売ろうか迷っている段階」でも相談して問題ありません。補助金の交付が決まれば、本格的なM&A支援を安心してスタートできます。

売り手支援型は「着手前」が勝負

II型の補助金は、売却が完了していなくても「支援プロセス」に対して最大500万円(補助率2/3)の補助を受けられる、非常に実用性の高い制度です。しかし一方で、補助金の性質上「着手前に申請・交付決定が必要」なため、

- すでにM&Aを進めてしまった

- 費用を支払ってしまった

というケースでは補助対象外となってしまいます。「検討段階の今」こそが最も申請に適したタイミングといえるでしょう。

まとめ:ご相談・お問い合わせはお気軽に

本記事では、2025年の「事業承継・M&A補助金(売り手支援類型II型)」について、補助内容の概要から申請・実行までのプロセス、専門家の選び方、よくある疑問までを解説してきました。「事業承継・M&A補助金(売り手支援II型)」は、後継者不在や廃業回避の選択肢として非常に実用的な制度です。

改めて、この補助金が中小企業や個人事業主の事業売却を大きく後押しする仕組みであることをご理解いただけたかと思います。M&A支援に対応する、認定経営革新等支援機関として、当事務所では以下のようなサポートを行っています。

- ローカルベンチマークを使った、M&Aの可否診断・初期相談(無料)

出典:ローカルベンチマーク(通称:ロカベン) (METI/経済産業省)

- 補助金申請書の作成支援

- 相手先探索やトップ面談の調整

- 売主側コーディネーション事務局

- 完了までのトータル伴走支援

- 事業承継に向けての磨き上げ支援

事業承継・M&Aでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。