2025年4月の労働基準法改正をはじめ、企業の働き方改革に関連する法制度が大きく動いています。特に注目されるのが、テレワークを導入・運用する中小企業に対する新たなルールと、それを支援する助成制度の整備です。「法改正にどう対応すべきか?」「どんな補助金が使えるのか?」といった経営者や人事労務担当者の疑問に応えるべく、2025年春時点で押さえておくべき制度変更と活用できる支援策をまとめました。

なぜ今、テレワーク制度の見直しが必要なのか

テレワーク下でも安全配慮義務が問われる時代に

2024年と2025年に労働基準法と関連法令の改正がありました。今回特に注目したいのは、テレワークの普及により、労働安全衛生法などの対象範囲も見直され、遠隔勤務でも企業が従業員の健康と安全を確保する義務が強調されつつある点です。

厚労省のガイドラインでは、テレワーク環境における作業スペースの整備やメンタルヘルス対応までが推奨されています。2025年4月の労働基準法改正をはじめ、企業の働き方改革に関連する法制度が大きく動いています。特に注目されるのが、テレワークを導入・運用する中小企業に対する新たなルールと、それを支援する助成制度の整備です。

出典:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン |厚生労働省

近年の主要な労働法改正

ではここで、近年の主要な労働法改正を整理すると以下のものがあります。

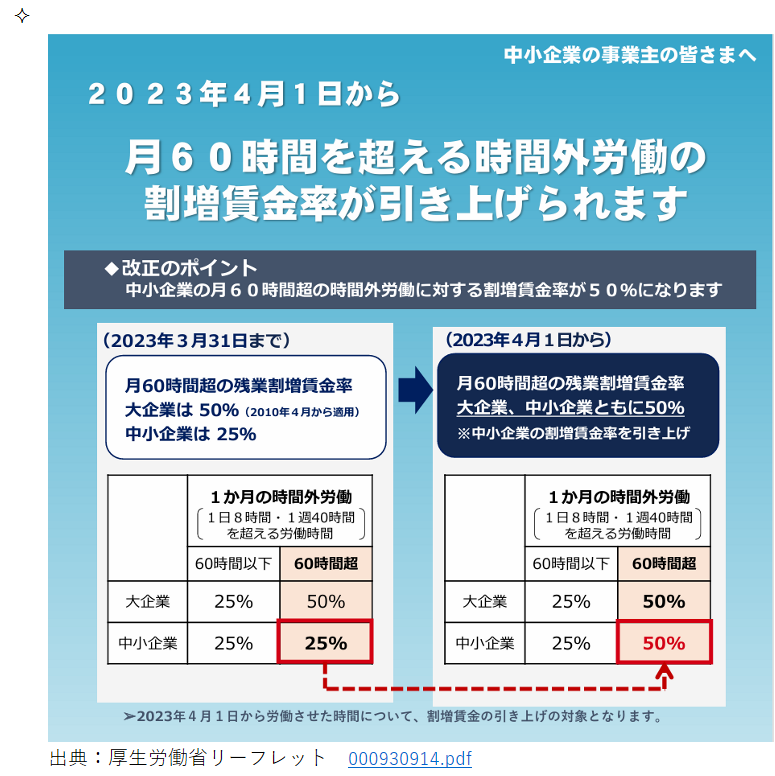

- 2023年4月~ : 月60時間超の割増賃金率(労働基準法第37条)中小企業への経過措置の終了

- 2023(令和5)年4月1日 より、会社(中小企業)は、 1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増率で計算した割増賃金を支払う義務が生じる こととなりました(労働基準法第37条)。 大企業においては、2010(平成22)年4月1日の法改正により、すでに法律が適用されていましたが、 中小企業においては、その適用が猶予されていた 経緯があります。

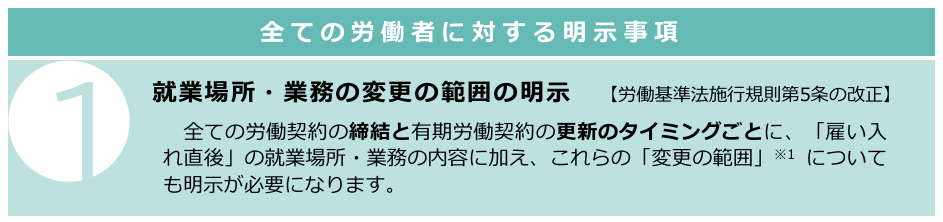

3. 2024年4月~: 労働条件の明示(労働規則)明示事項の追加 ーー 次節で詳しく解説します。

出典:厚労省リーフレット001298245.pdf /詳細パンフレット001298244.pdf

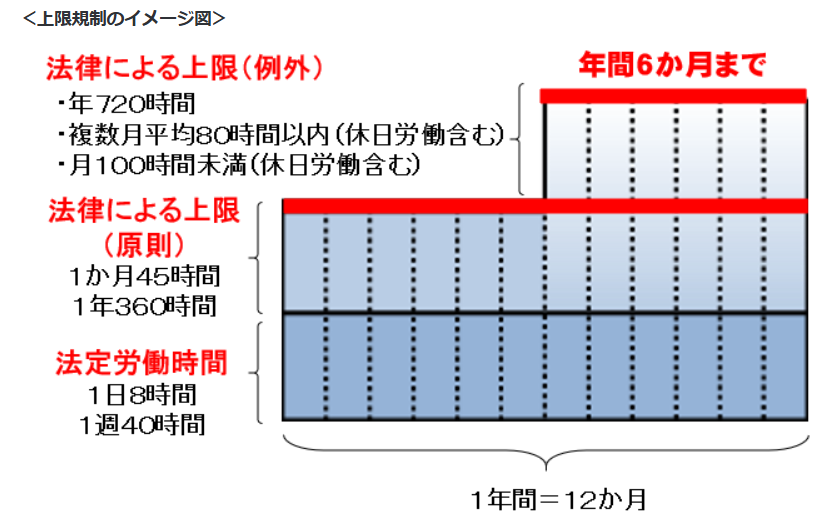

4. 2024年4月~ : 時間外労働の上限規制 一部業種への猶予期間の終了

働き方改革に伴い、2019年より大企業、2020年より中小企業に時間外労働の上限規制が設けられ、違反した企業には罰則が科されるようになりました。2024年4月からは、業務の特殊性からこれまで猶予されていた建設業やドライバー、医師といった事業・業務についても、時間外労働の上限規制や罰則が適用されることになりました。

出典:厚生労働省HP 建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制|厚生労働省

5. 2024年11月~: フリーランス法 新法の施行

一人社長や一人親方を、発注者側の優越的地位を利用した権利の濫用を防止し公正な競争を確保する為に制定された法律です。

6. 2025年4月1日~:育児・介護休業法 休業者支援の拡充

この法律が、テレワーク制度の見直しの直接的な根拠となっています。後ほど、詳しく解説します。

労働条件の明示(労働規則)明示事項の追加

次に、上記の②各法令の詳細を見てみます。

上記の②従業員を採用する際は、労働条件を明示する義務がありますがそれには必須項目と追加項目(就業規則に定めた場合に明示しなければならない)があります。下記の表に整理してお示しします。

明示事項のリスト

| 必須項目 | 追加項目 |

| ①契約期間 | ➊退職手当 |

| ②契約更新基準(期間の定めがある労働契約を結ぶ場合) | ❷賞与 |

| ③就業場所及び従事する業務 | ❸食費、作業用品の会社負担 |

| ④始業及び終業時刻、休憩休日等 | ❹安全衛生 |

| ⑤賃金の決定方法、支払時期等 | ❺職業訓練 |

| ⑥退職(解雇事由) | ➏災害補償 |

| ⑦昇給 | ➐表彰及び制裁 |

| ➑休職 |

ここで、一つ重要な要件があります。それは、「書面による明示」です。そして、更にその解釈には以下の様な論点を含みます。(⇒の記述は答えです。)

【書面】の定義

【明示の時期】

【明示事項の追加】

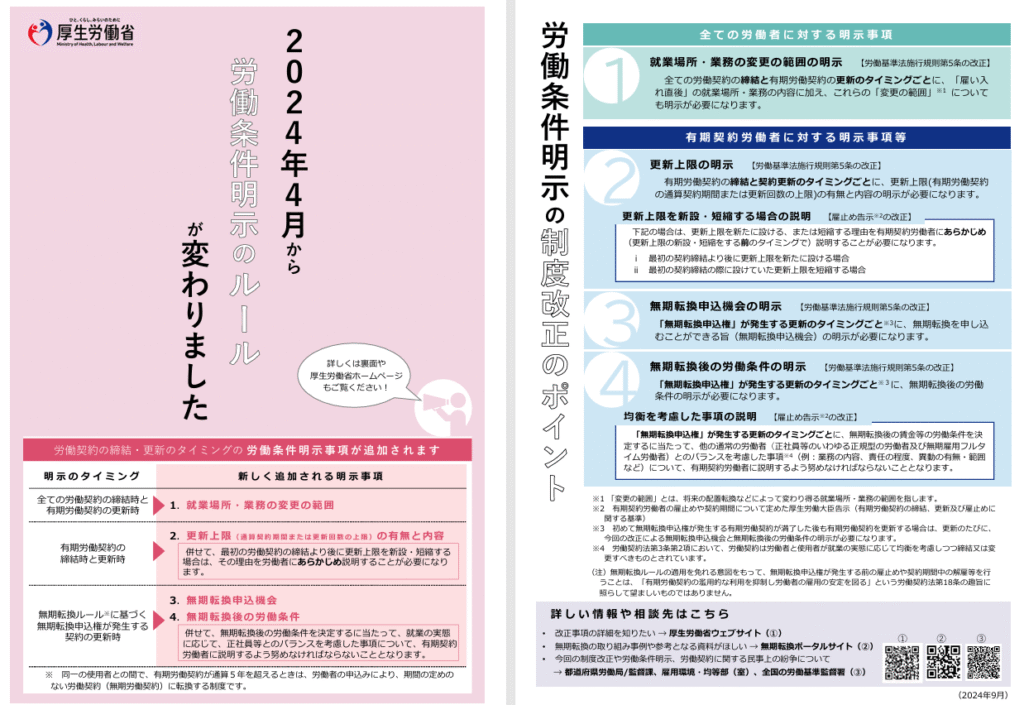

出典:厚労省リーフレット001298245.pdf

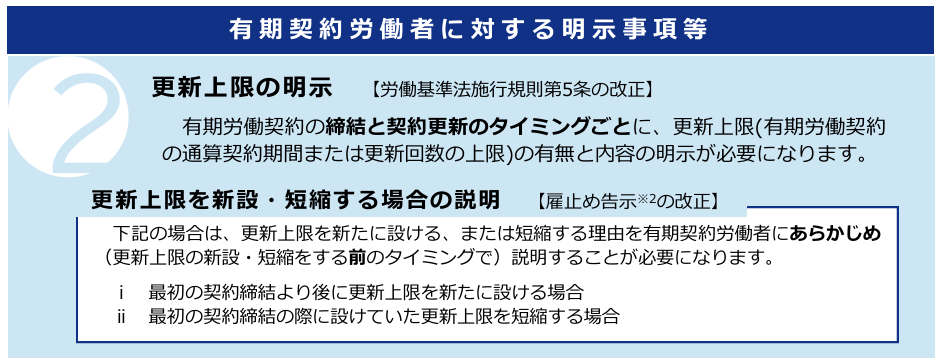

【更新上限の有無と内容】

有期効用契約の更新上限を設ける場合、通算契約期間又は更新回数の上限を明示する必要があります。又、最初の契約締結後に、更新上限を新たに設定したりその上限を短縮する場合は「理由」を説明しなけばなりません。

出典:厚労省リーフレット001298245.pdf

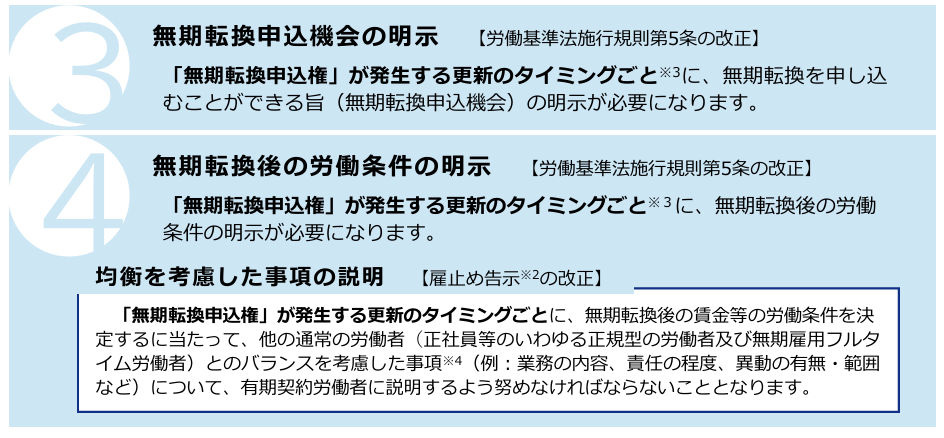

【無期転換申し入れ機会の明示】

有期雇用契約者に、無期雇用に転換申し込み権が生じる機会が有る旨と、無期転換後の労働条件の明示が必要となります。

出典:厚労省リーフレット001298245.pdf

テレワーク制度の見直しの根拠はこの法律

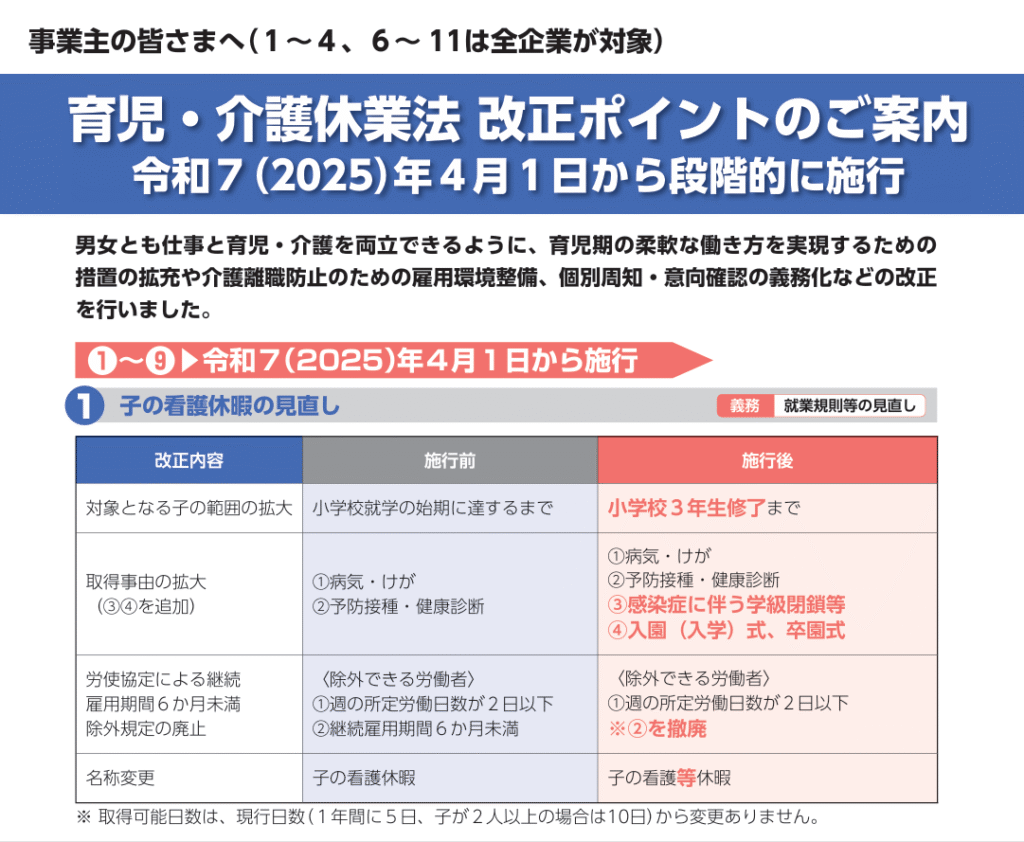

育児・介護休業法の改正

この法律の改正は、「男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための 措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正」したと謳われています。内容は、下記の11項目あり、企業に課される「義務」の項目と「努力義務」に分かれます。

出典:厚労省リーフレット 001259367.pdf

このリーフレットは、6ページに渡るもので以下の11項目を解説しています。

- 子の看護休暇の見直し【義務】⇒規則等の見直し

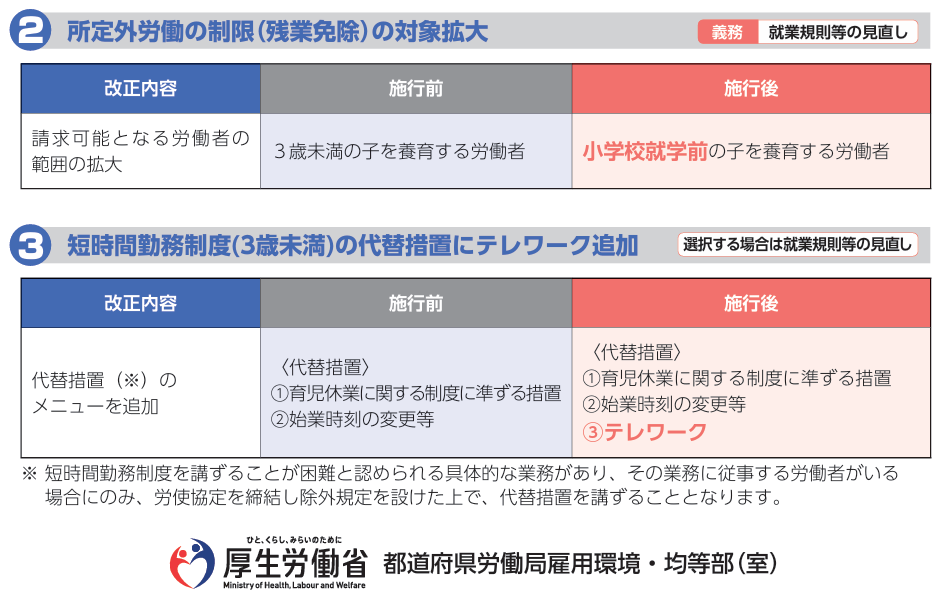

- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【義務】⇒規則等の見直し

- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

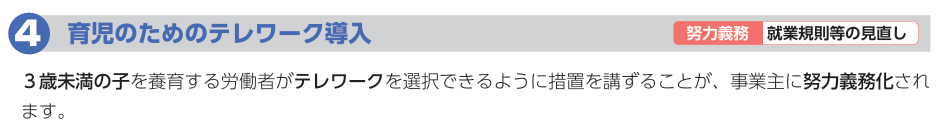

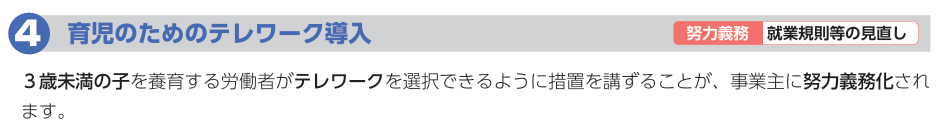

- 育児のためのテレワーク導入(努力義務)⇒規則等の見直し

- 育児休業取得状況の公表義務適用拡大【義務】

- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

- 介護離職防止のための雇用環境整備【義務】

- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等【義務】

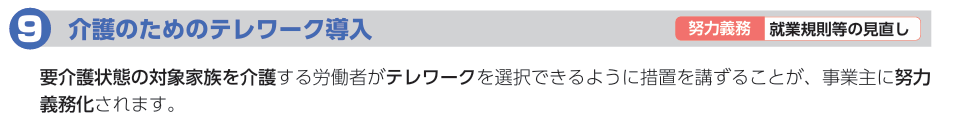

- 介護のためのテレワーク導入(努力義務)⇒規則等の見直し

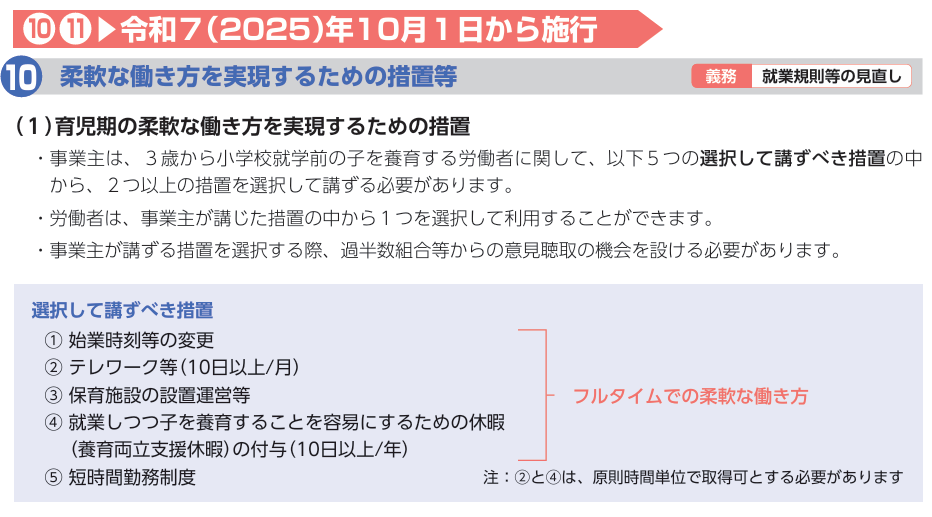

- 柔軟な働き方を実現するための措置等【義務】⇒規則等の見直し

- 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮【義務】

これらのうち、⑩⑪は2025年10月1からの施行です。

出典:厚労省リーフレット 001259367.pdf

テレワークの追加とは?

先ず最初の論点は、テレワーク環境の整備要求が上記①の子供の看護休暇の範囲の拡大を契機に発生した事です。それは、保護される「子供」の年齢が従来の、3歳から小学校就学まで拡大されています。そして、保護の方法の一つである、テレワークによる勤務で親である従業員が「子供」のそばに居て「看護」出来る環境を会社として整備します。

その為、企業は3つのアクションが必要です。

- 就業規則を見直し、テレワークを許可する対象業務、対象者及び未就学児童・幼児適用宣言方法、テレワーク希望届出方法、時短勤務での対応が困難である事の認定方法やテレワーク許可基準、勤務実績報告等の記録方法を再定義します。

- 会社としての機密管理上安全な側のテレワーク通信環境を整備と、従業員の自宅側の機密管理環境の詳細を定義します。

- テレワークに拠る業務対応効率の測定と、育児や介護のためのテレワークの拡大導入可否検討データの収集。勤怠管理トラブルや評価制度についての検討。

ここで出てくるテレワークに関する課題は以下の3つになりますが、一つ目は法律上の義務で残りの2つは(制裁の無い)努力義務です。

以下詳細を確認します。

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

この改正規則の内容は、実は上記②と③をセットにして理解する必要があります。まず、未就学幼児を養育する労働者を優遇する改正が前提となります。改正前は、3歳未満の幼児までが対象でしたが、改正後は小学校就学前まで対象年齢が引き上げられました。次に、③のテレワーク導入についてです。以前は、短時間勤務や保育園への送り届けの為の「始業時刻の変更」に限られていた融合措置を拡大し、一定要件に当てはまる業務がありその業務に従事する労働者がいる場合は「テレワーク」を選択できる様に対応策を追加して下さいという趣旨です。

出典:厚労省リーフレット 001259367.pdf

努力義務としてのテレワーク導入とは?

- 育児のためのテレワーク導入(努力義務)⇒規則等の見直し

ここで、前項の義務と異なる点は、「短時間勤務制度を講ずる事が困難な具体的業務」の有無に関わらず、3歳未満の子が居れば「テレワーク」選択できるような措置を講じる事をお願いしたい(努力義務)という趣旨です。しかし、問題は「義務ではない」反面これを推進できる企業とそうでない企業の間で、人材確保上の格差が広がる事が懸念されます。また、建設業や小売行或いは金融機関の窓口勤務など、現場やお客様の前に居ないと業務が遂行出来ない職種の人気が下がる事も留意する必要があります。

出典:厚労省リーフレット 001259367.pdf

- 介護のためのテレワーク導入(努力義務)⇒規則等の見直し

この条項は、どの程度実効性があるのか今少し様子を見守ることが必要です。その理由は、幼児の看病や介護は一時的或いは成長と共に手が離れるのに引き換え、老齢化による介護は時と共に定常化し重篤化する可能性が高い点です。その点、企業経営者側としては介護のしつつどの程度有効化業務の遂行が可能なのかが問題です。

就業規則を見直す場合、具体性を欠いた規定を設けると労使の解釈の齟齬を来たし却って争いの元となり得ます。これは、一つの経営リスクとなります。

出典:厚労省リーフレット 001259367.pdf

トラブル回避と業務効率化を同時に進める方法とは

社員とのトラブル防止・生産性向上の両立

もう一つの、考慮すべき課題は、制度の不備による勤怠管理トラブルや評価制度の不公平感は、モチベーション低下や生産性低下につながる点です。明確なルール設定と、双方向のコミュニケーション強化が両立の鍵となります。

今使える!テレワーク関連の補助金・助成金

今回の改正については、厚生労働省から極めて丁寧なリーフレットが多数発行されています。この事は、省庁としては是非とも企業経営者にご協力頂きたいという意思の表れです。そこで留意して置きべき点は、ある対応を強く要請した時ほど「助成金」も手厚くなるという傾向です。その観点から、関連助成金が手厚い程省庁の「本気度」も強いという事です。では、以下のテレワークに使える助成金事情がどの様な状況か見て行きましょう。

人材確保等支援助成金(テレワークコース)の概要と対象要件

国の助成金(厚労省)

「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」では、システム導入費や就業規則の見直し費用などが補助対象となっています。申請に、事前計画の提出は不要となりました。

- 申請期間

実はこの助成金は、該当する場合はいつでも気軽に申請できます。

- 申請対象者

支給要領の要件を満たし、次の要件を満たす事業主です。001469620.pdf

- 申請要件

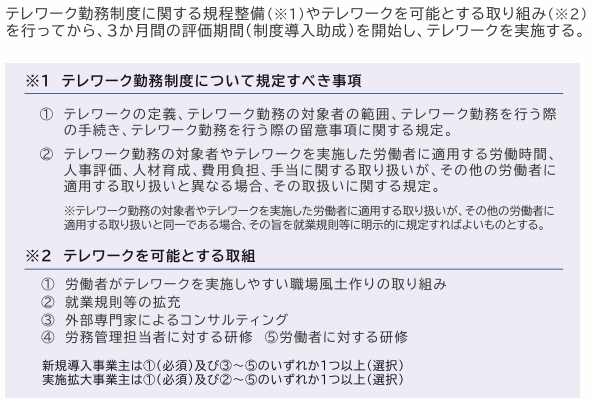

下記の活動の内、①を必ず実施する事及び、その他の任意の一項目以上を実施する事です。要約すると、規則の制定と周知徹底の為の教育訓練です。

<テレワークを可能とする取組>

1:支給要領0201に定める、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組

2:就業規則等の拡充

3:外部専門家によるコンサルティング

4:労務管理担当者に対する研修

5:労働者に対する研修

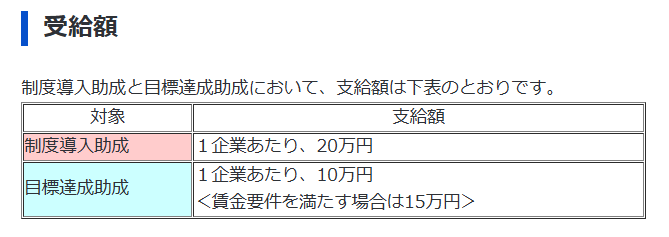

- 補助上限と補助率

補助額は控えめですが、何といっても全額貰え自己負担分やリスクが一切無いところが魅力です。支給額は、「制度導入助成金20万円」、「目標達成助成金10万円」の合計30万円です。

補助率は100%です。

- 申請方法

下記に指定された社内制度等の環境を整え、テレワークを可能とする取り組みを実施します。

開始後、2か月以内にる都道府県労働局へ申請書を提出すると「制度導入助成金」が貰えます。

地域特有の制度を活用してテレワーク環境を整備

東京都のテレワーク促進事業や、神奈川県のデジタル化推進補助金などが活用可能です。

地方自治体の補助制度(東京都)

先ずは、東京都の取り組みをみて行きましょう。

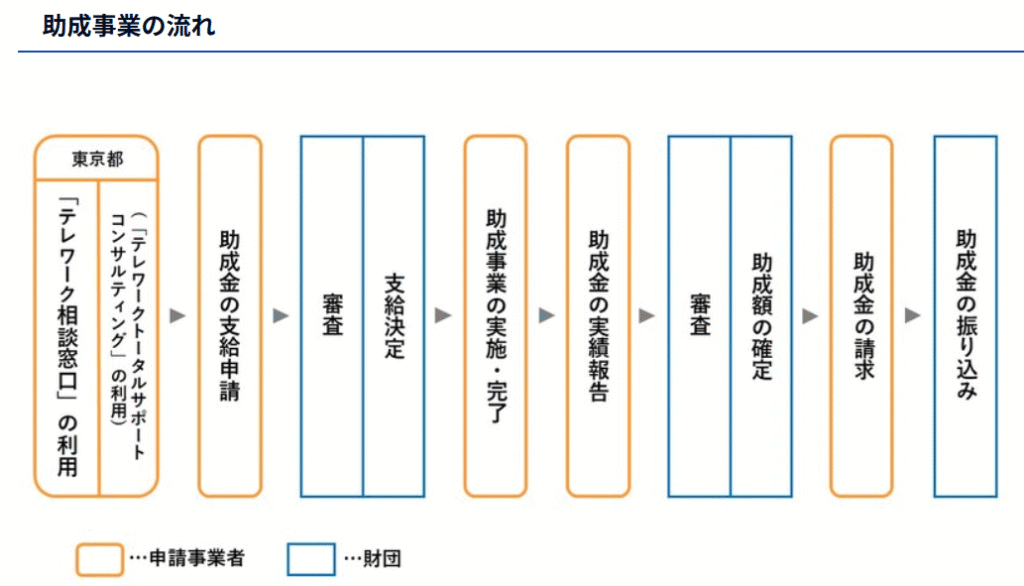

東京都のテレワーク促進事業:令和7年度テレワークトータルサポート助成金

概要

この支援事業は3つのコースで構成されています。テレワークの導入から定着・促進を図るため、東京都が実施するテレワーク相談窓口やコンサルティングを利用した都内中堅・中小企業等に対し、テレワーク機器導入経費等のテレワーク環境整備に係る経費を助成します。(必須項目)

また、テレワーク環境整備とあわせて改正育児・介護休業法への対応や、テレワーク困難な業務従事者の熱中症対策として、体温を下げるための機能のある作業服や熱中症のリスクを回避する機能のある製品等の整備に係る取組を行った企業等には加算して助成します。(加算項目)

出典:令和7年度テレワークトータルサポート助成金:東京しごと財団

- 申請受付期間

令和7年6月10日(火曜)から令和8年2月27日(金曜)まで - 申請対象者(一部抜粋)

常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く、中堅・中小企業等都が実施する「テレワーク相談窓口」を利用した事業者 - 補助上限と助成率

<必須項目>テレワークの環境整備

常時雇用労働者数2~29人の企業は、【上限】150万円(助成率2/3)

時雇用労働者数30~999人の企業は、【上限】250万円(助成率1/2)

<加算項目(1)>育児・介護コース:【定額】20万円

<加算項目(2)>職場環境改善コース:【最大】50万円(助成率:100% *但し、業務従事者1人当たり1万円を上限 - 補助対象経費

<必須項目>

通信環境整備費用

<加算項目(1)>

3歳未満の子の養育または介護期従業員を対象としたテレワークに関する規程整備経費

<加算項目(2)>

熱中症対策作業服や熱中症のリスクを回避製品等の整備経費

- 申請方法

最初に、サポートセンターのコンサルティングを申し込みます。その、診断結果を受けて詳しい申請方法を教えて貰います。

地方自治体の補助制度(神奈川県)

神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金

- 概要

人手不足が深刻化する小規模事業者が実施するデジタル技術の活用により業務効率化を図る 事業に要する経費に対し補助することで、持続的な県経済の発展を目指します。 テレワークやICT活用による職場環境整備支援に取り組む事業者を支援します

出典:チラシ 250403神奈川県産業労働局(表面)

- 公募期間

令和7年4月2日(水)午前9時から 9月30日(火)午後5時まで(受信有効)

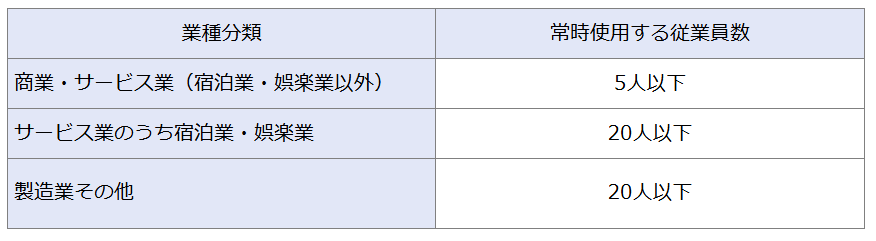

- 補助対象者

神奈川県内に事業所を有する規模事業者及び特定非営利活動法人。なお、補助の対象となる 事業を神奈川県内の事業所で実施する必要があります。 また、令和6年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金の交付を受けた事業 者は申請できません。

出典:令和7年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金について – 神奈川県ホームページ

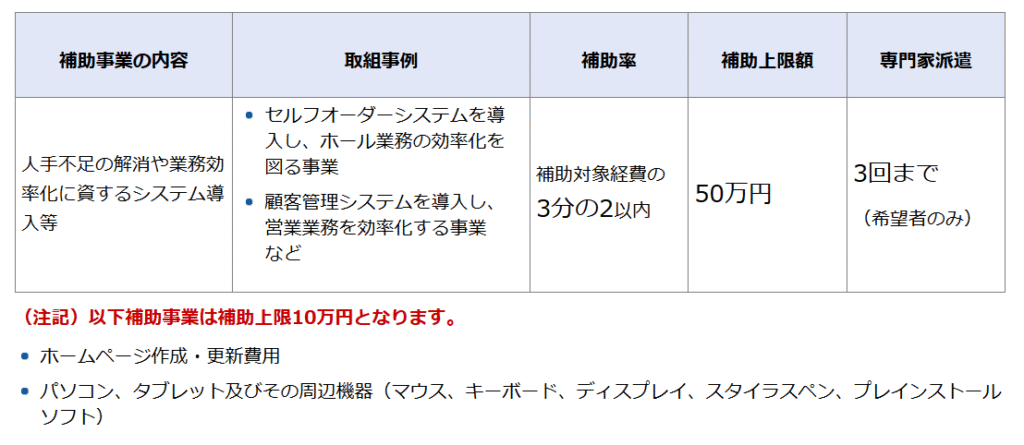

- 補助上限と補助率

出典:令和7年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金について – 神奈川県ホームページ

- 補助対象経費

(1)ITサービス導入費 (2)HP作成改修費 (3)機械装置等費 - 補助対象事業

出典:公募要領

- 申請要件(抜粋)

(1)本公募要領に沿う事業であること

(2)営業利益率が向上する事業であること

(3)相談機関による事前相談を受けていること

(4)令和6年4月1日までに創業していること

(5)申請日時点で、神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいること

(6)補助対象となる事業を神奈川県内の自社の事業所で実施すること

(7)申請者が主体的に事業の遂行を行うこと

(8)様式1-3に記載する、県が求める事項に誓約

その他

- 補助対象事業及び事業計画例

| プロセス | 内容 | 取組事例 | 事業計画例 |

| 業種特有業務効率化事業 | 業種ごとの業務の効率化に適したITサービスの導入等を行う | 建設業 工程管理システムの導入 製造業 生産管理システムの導入 運輸業 運行管理システムの導入 小売業 在庫管理システムの導入 飲食業 セルフオーダーシステムの導入 サービス業 予約管理システムの導入 等 | 事業計画例1 導入システム セルフオーダーシステム(PDF:193KB) |

| 経理業務効率化事業 | 経理、会計業務の効率化に適したITサービスの導入等を行う | 会計システムの導入 見積書作成、請求書発行システムの導入 等 | 事業計画例2 導入システム 会計システム(PDF:179KB) |

| 営業業務効率化事業 | 営業業務の効率化に適したITサービスの導入等を行う。 | 顧客管理システムの導入 受発注管理システムの導入 契約管理システムの導入 ホームページの作成、更新(補助上限10万円) 等 | 事業計画例3 導入システム ホームページ作成(PDF:191KB) |

| 労務管理効率化事業 | 人事、労務管理業務の効率化に適したITサービスの導入等を行う。 | 労務管理システムの導入 勤怠管理システムの導入 等 | 事業計画例4 導入システム 勤怠管理システム(PDF:183KB) |

| その他業務効率化事業 | 上記以外の業務に係るITサービスの導入等を行う。 | マニュアル作成システムの導入 RPA作成ツールの導入 グループウェアツールの導入 等 | 事業計画例5 導入システム RPA作成ツール(PDF:189KB) |

出典:令和7年度神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金について – 神奈川県ホームページ

中小企業が取るべき対応策と専門家の支援活用

就業規則変更・協定書作成・労務相談のポイント

社労士・行政書士に依頼すべき実務内容

以上、3つの支援制度をご覧いただきお気づきの事と思いますが、テレワーク導入には大きく分けてえ二つあります。一つ目は、社内制度の改訂と社員への周知徹底、そして二つ目はITデバイスは通信環境の導入整備です。

ここでは、先ず社労士や行政書士に、テレワーク導入に伴う就業規則の変更、36協定や労使協定の見直しの依頼を検討しましょう。またそれに伴い、助成金申請の書類整備などのサポートも要請しましょう。特に「運用に即したルール作成」がポイントです。

次に、同様の仕業の中で、ITデバイスに詳しい士業を選び、会社の業種や規模あるいテレワーク希望社員の職務や執務スペースの状況を診断して貰います。その上で、どの様なシステム構成の機器を何処の業者に見積依頼し、どの様な経費構成で実行して行くか工程表を作成して貰います。

事業計画の策定と交付決定までのスケジュール管理

補助金申請の準備と注意点

補助金の申請には、事業計画の明確化、必要経費の見積もり、スケジュール管理が求められます。不備や遅延による不採択を避けるため、早めの準備が重要です。

テレワーク体制整備で押さえるべき3つの実務ポイント

トラブル回避のための「ルールの明文化」が必須

就業規則と運用マニュアルの整備

労働時間、業務指示、評価制度など、テレワークならではの運用に対応した就業規則とマニュアルを整備することで、社員との齟齬を防ぎます。特に裁量労働制等が確立できていない職場では、新しい働き方に対する理解とモラルのバランスを繰り返しトレーニングして行く必要があります。

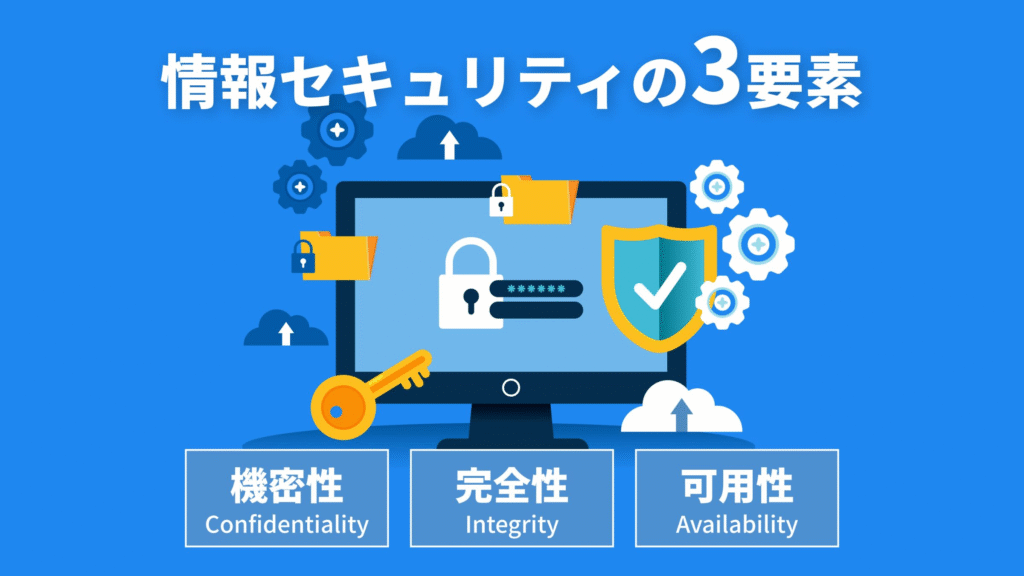

テレワーク特有のリスクと最低限導入すべき対策

セキュリティと情報漏えい対策の強化

テレワーク中の情報管理は企業の信用に直結します。端末管理、クラウド活用、VPN導入、誤送信防止策などの導入が求められます。更に、社内でも最低限の情報セキュリティトレーニングを実施して置く必要があります。

孤立防止・エンゲージメント向上のための工夫

社内コミュニケーション設計の再構築

チャットツールや定例ミーティングの設計を通じて、孤立防止とチーム連携の最適化を図ることが、定着と成果につながります。

【2025年最新】中小企業のテレワーク導入ポイント:まとめ

如何だったでしょうか?冒頭に、メンタルヘルスの言葉が出てきて「オヤ?」と思われたかも知れません。実は、テレワークとは諸刃の剣です。通勤や周囲の目から解放され体は楽になります。しかし、長期化すると弊害が増幅して行きます。その理由は、周りに直ぐ頼れる人が居ない為すべてが自己責任になって行く傾向が有るからです。その自己責任のプレッシャーと開放感のアンバランスが、メンタルヘルス対策も企業として織り込んで置く必要があります。

また、厚労省のテレワーク助成金は「規則」の改訂だけに焦点をあて20万円プラス10万円と云うた少額なものでした。これは、決して不思議な事ではありません。その理由は、既に社員ごとにPCを貸与し配置している会社で社外通信のセキュリティ対応が出来ている場合は特別な買い物は必要ないからです。携帯電話も、BYOD(借り上げ制度)を労使間で合意するか会社支給であれば、デバイス環境だけはそのまま在宅勤務に移行できる業種もあり得るからです。

その一方で、東京都では通信デバイスや環境の整備の目的で【上限】150万円(助成率2/3)でした。また、神奈川県では補助上限50万円(補助率2/3)ですが、ホームページ作成費やPDタブレット等のデバイス購入も10万円の限度で認めるフレキシビリティがありました。これらは、テレワークという労働環境や働き方のシフトに加え、生産性の向上やデジタルトランスフォーメーションを意識し支援制度になって居る為この差がでます。

これら全ての、助成金や補助金を同一目的の為に受給する事はできません。貴方の事業や、組織の運営形態と業種に適した支援策を比較検討し、テレワーク導入を実現しましょう。

選定に迷ったら、今募集中の補助金一覧を参照するかこのページの冒頭にある「虎の巻」をご参照下さい。ご質問もお待ちしています。