突然の社長の逝去。残されたご家族にとって、会社の株や借入は“資産”ではなく“重荷”に感じられる事が少なくありません。生活費に追われながら、「どうやって会社を畳めばいいのか」「専門家に頼みたくても費用がない」と悩む方も多いでしょう。現実問題として、中小企業や個人事業主の事業承継対策は往々にして後回しになりがちです。しかし、オーナー社長や大株主に万一の事があった場合も考えておかなければなりません。

中小企業の廃業は、相続・登記・税務・金融機関対応が複雑に絡み合い、遺族や現経営者だけで完結することは容易ではありません。特に「代表取締役は外部の親族が務め、株主は相続人に移り、金融機関には根抵当が残っている」といった典型的な事例では、清算費用の捻出そのものが大きなハードルとなります。そこで活用が期待されるのが「事業承継・M&A補助金」です。本記事では、実際に遺族が株式を相続したケースをもとに、事業承継・M&A補助金の廃業・再チャレンジ枠を使った合理的な解決の道筋を解説します。事業承継・M&A補助金を活用する際の、協力者のスキーム体制・手順・補助金申請の流れを整理し、認定支援機関や士業がどのように関与できるのかを示していきます。

創業を計画中の方や個人事業主から法人成をご検討の方も含め、いつかは必ず行く着く問題の一つについて今からその回避策を知って置きましょう。そうすると、自ずからこの補助金の本当の価値と新たな創業展開の構想も見えて来る筈です。

突然の社長逝去がもたらす相続リスク

社長の急逝により会社の株式が遺族に集中するケースは珍しくありません。経営者の死亡は、家族にとって生活・感情の大きなダメージだけでなく、会社存続という現実的問題を一気に突き付けてきます。資産ではなく、負債や経営リスクを抱えることになる場合も少なくありません。

特に「資産=株式」が家族にとっては「負債・責任」に変化します。また、株主と代表取締役が別人という典型的構図になった場合、金融機関の根抵当や個人保証が残っていることが遺族の負担を増す事に繋がります。

この様な場合、株主・代表取締役・金融機関保証・不動産担保の4点が複雑に絡む事になります。従って、中小企業の典型的な落とし穴を見極めるポイントは、株主=相続人、代表取締役=親族他人、借入保証=被相続人という構図になって居るかどうかという点です。

また、会社の賃貸借物件や設備投資の未処理が生活と直結するリスクとなります。

廃業をめぐる課題の整理

一方、相続手続きを通常の場合よりも複雑化する要因の観点から整理すると以下の点があります。

・株式相続と株主名簿の整備不足による混乱が生じ遺産総額が定まらない。

・解散清算手続きに必須となる清算人選任や官報公告の法的義務が伴う。

・専門家費用、廃棄物処理、原状回復といった現実的なコスト負担が立ちはだかる。

相続人は、これらの問題も相続手続きと並行し解決してゆく必要があります。

ケーススタディー①:マイクロ法人の遺族が直面した課題

では、一般的によく起きる事例として株式を相続したある長女の課題を紹介して行きます。

被相続人(故人)は若いころ、オフセット製版の印刷会社を始めました。家族は、配偶者と娘二人ですがどちらも嫁いでおり跡継ぎは居ません出した。一方、父の急逝で二女は相続を放棄しましたが、配偶者と長女は何もアクションを起こさず相続放棄期限を過ぎてしまいました。結局長女が母と共同で、全ての遺産の整理をします。しかし主婦である長女は、この会社を経営する知見も興味もないので廃業して貰いたいと感じています。

遠縁親族の代表取締役問題

相続人は株を100%持っている様でしたが、代表取締役は別の親族に移っており遠隔地に居る為意思疎通が困難となって居ました。

父親(故人)が会社を設立する時は、100%出資した株主の代表取締役で自己が保有するオフィスビルの一角で事業を開始しました。しかし、5年ほど前に高齢化を理由に一緒に働いてくれていた遠縁の親族の方に代表取締役の職務を引き次いで貰い変更登記も済ませてありました。以後、この会社の経営から引退していました。しかし、その事を家族は何も知りませんでした。

最近この会社は業績が思わしくない為か、オフィスビルの家賃が半年以上滞っている状態でした。しかし、父親(故人)は晩年寝込んだ状態だった為賃料督促も徹底して居ませんでした。

この状態では、今後の事業継続は困難であり賃料支払い能力もない場合はこの会社を廃業する必要があります。しかし、最初の問題は代表取締役に退任して貰う事です。

もし本人が、辞任届を提出してくれない場合は解任には株主総会での可決が必要です。しかし、誰が法律上の株主かを証明する株主リストも無なければ株券も発行されていない状況ですので長女には株主総会の開催手順も分かりません。そしてもっと重要な点は、「遠縁の親族」の代表取締役との間で感情的トラブルが生じないかという懸念事項です。

金融機関保証と根抵当権問題

多くの中小企業と同様、この会社も金融機関に根抵当権を設定して事業資金を借り入れていました。そしてその、被相続人(故人)所有の賃貸不動産である自社ビルが担保に入っていました。

会社の経営権は、5年前に親族の代表取締役に譲りました。しかし、その際に個人保証の移転がなされず負の遺産として存続しています。そのため、この個人保証を相続してしまった場合には借入残高が不明なまま相続人が不安定な立場に置かれます。

株主名簿の不備問題

会社法上は株主名簿の作成が義務付けられていますが、現実には中小企業では株券は発行されて居なことも多くあります。その理由は、定款で株券は発行しない旨の規定があったり株券の電子化などの正当な根拠に拠る場合も有ります。

この様な背景で株券未発行の場合、株主名簿が重要となります。株主構成の情報を知る事が出来るからです。しかし、中小企業や家族経営の会社では、株主名簿は軽視されがちです。それは、限られた数の株主しかおらずそれが誰かは役員ならば熟知しているからです。しかし、その方が亡くなってしまうと文書が無ければ特定が困難です。

この様な場合、解決策は2通りあります。先ずは、親族である現代表取締役と話し合い「貴方の会社の株主は誰か」を聴きとる事です。幸い、5年前に代表取締役交代時に変更登記を行っています。その時点で、変更登記申請には株主リストの添付義務がある(2016年10月1日より施行)為当時の資料を探す道が残っています。

しかし、それでも株主名簿が無い場合は専門家のサポートが必要となります。

滞納家賃と入居問題

被相続人の会社が相続人の所有不動産に入居していて、その家賃が長期に渡り滞納されていました。そこで、 相続人はこの家賃支払い能力のない店子の会社を追い出したいものの追い出せないジレンマに陥って居ます。その理由は、上記の株主名簿が確認できない事から生じています。ここで、もし許可を得て株主名簿が閲覧出来、相続人が100%の株を相続する事が解れば会社の廃業手続きに進めます。逆に、もし自分には相続すべき株の持ち分が無い事が解れば、単純に不動産の相続人として賃料滞納を理由に退去の督促を進める方向で割り切れます。この様に、株主名簿の不備は賃料の滞納問題の解決を遅らせる事態を招きます。

この他に、相続人が100%の株を相続する事が株主名簿等で確認出来た上でこの会社を廃業させたい場合、これに加えて以下の課題も追加されます。

・解散清算手続きに必須となる清算人選任や官報公告を行う。

・専門家費用、廃棄物処理、原状回復を行う。

では、これらの課題は、実際にはどの様に解決して行けば良いのでしょう?この様なケースに役に立つのが、事業承継・M&A補助金の廃業・再チャレンジ枠です。以下制度の概要を確認して行きます。

補助金が解決の糸口に

事業承継・M&A補助金「廃業・再チャレンジ枠」の概要

出典:パンフレット

事業承継・M&A補助金の目的

この補助金の目的は、「中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ること」です。

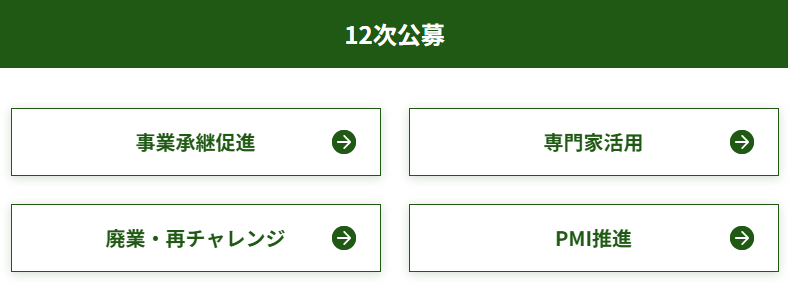

また、今年の事業承継・M&A補助金には、「事業承継促進枠」「専門家活用枠(買い手支援類型)(売り手支援類型)」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」の4つの枠が用意されています。

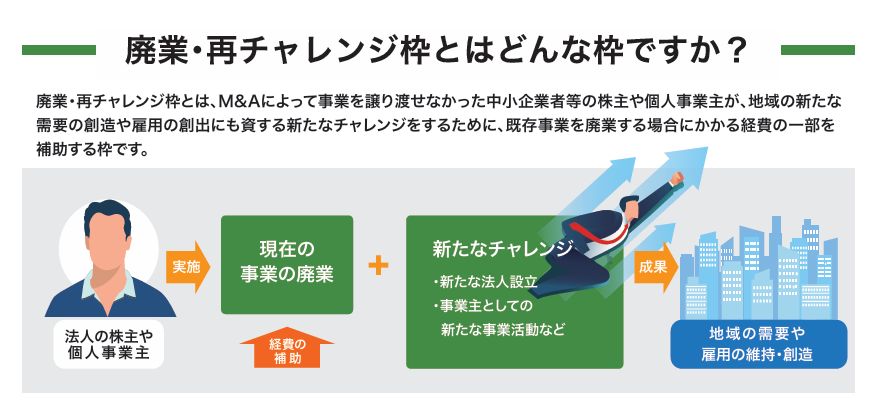

廃業・再チャレンジ枠の制度目的

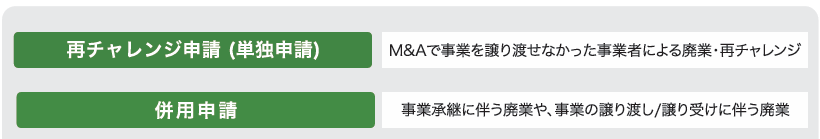

このうち「廃業・再チャレンジ枠」の目的は、「再チャレンジ申請」を提出する事が要件の一つとなって居り、法人又は個人事業として地域経済に貢献する事を前提に、既存事業の廃業資金を補助するものです。M&Aが上手くゆかなかった中小企業者による廃業及び再チャレンジを支援するものとして、事業譲渡に難航する中小企業者等の株主、または個人事業主が、地域の新たな需要の創造または雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために既存事業を廃業する類型です。

また、他の補助事業枠との併用申請も出来ます。

出典:パンフレット

廃業・再チャレンジ枠の申請資格適合性

この補助金の申請資格は、再チャレンジ事業を行う事です。その事業者だけに、それを阻む現事業の廃業経費が補助して貰えるからです。

補助対象経費

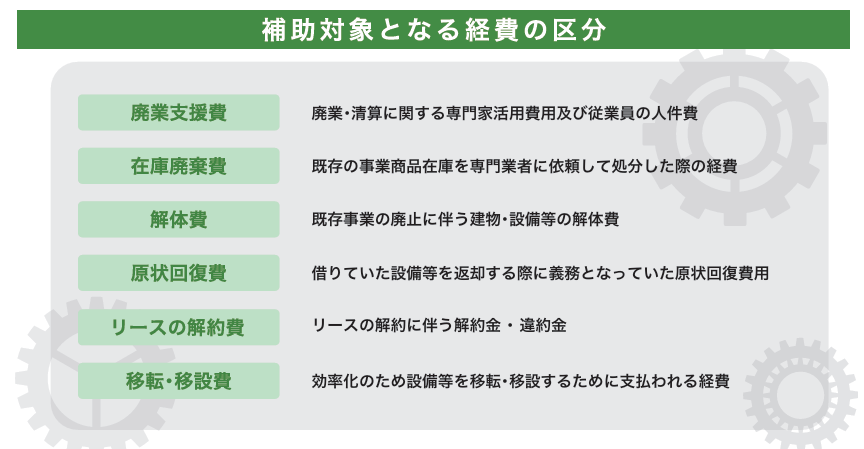

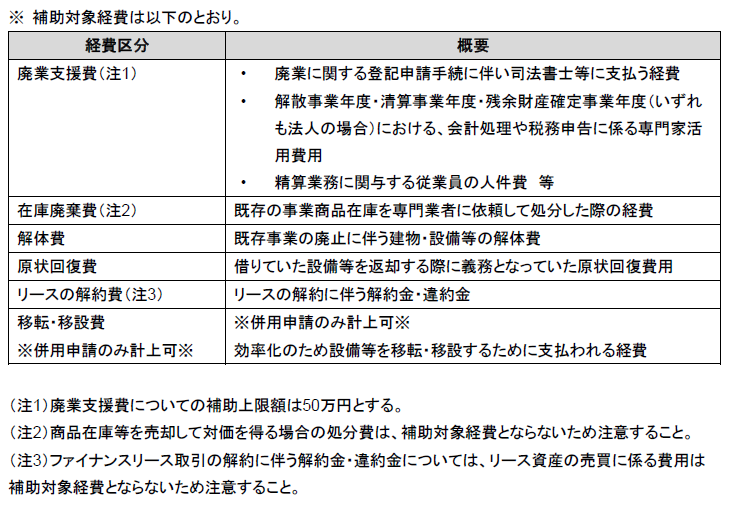

また、補助の対象となる経費には以下の様な項目が含まれます。

・専門家報酬(司法書士、税理士、社会保険労務士など)

・原状回復工事費用

・未払家賃や違約金の一部(契約解除に伴う整理費用として計上可能)

出典:パンフレット

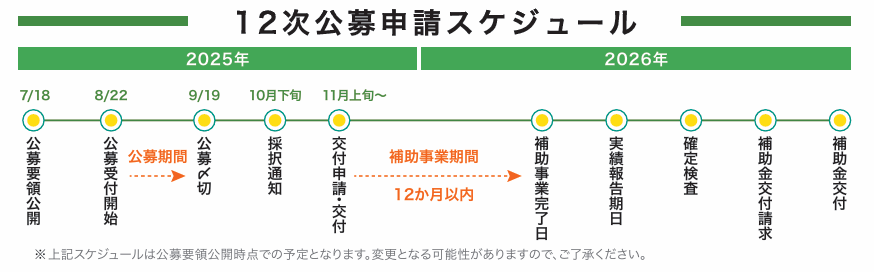

募集期間と補助率

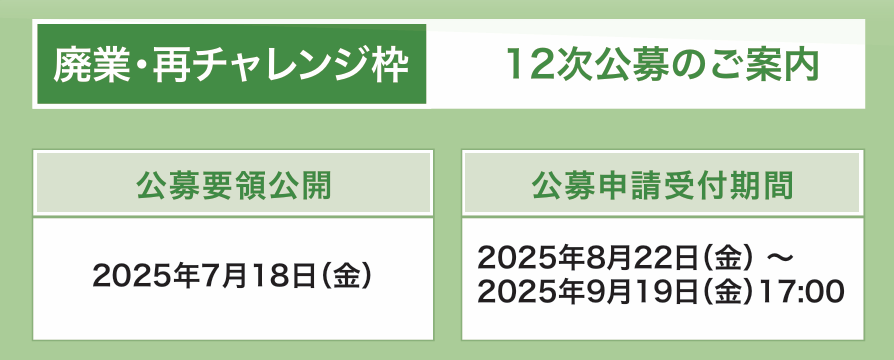

今から、最も近い募集期日は下記の第12回募集で概要は以下の通りです。

募集期間:2025年8月22日〜9月19日(約1か月)

採択スケジュール:締切からおおよそ2か月以内に結果発表(過去実績ベース)

資金フロー:立替払い→実績報告→補助金交付(最大2/3補助)。つなぎ資金の確保や、認定支援機関と立替可能な士業・業者の連携が重要。

補助率・上限額(150万円・2/3補助が基本)。

出典:パンフレット

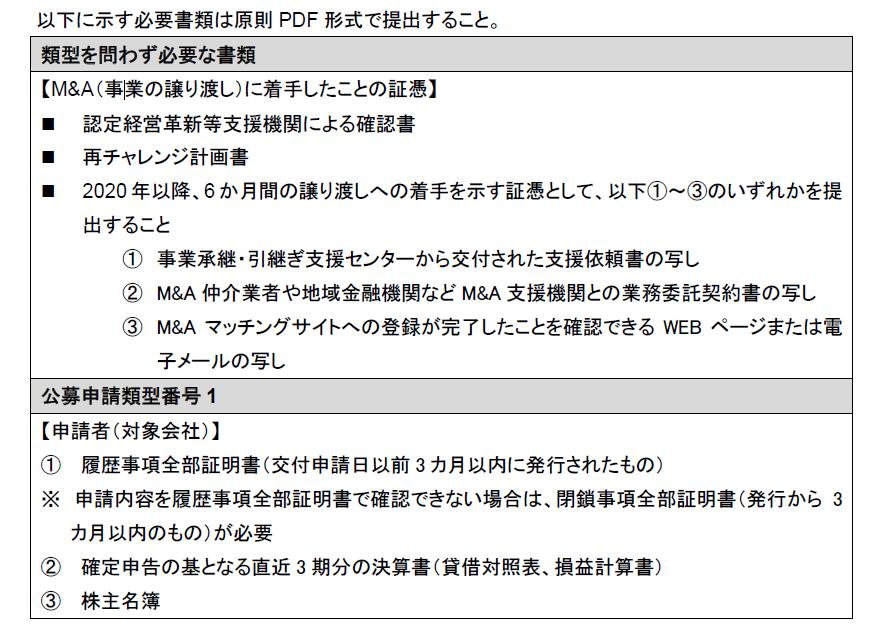

提出書類

申請時に必要な提出書類は以下の通りです。

・認定支援機関による確認書

・廃業・再チャレンジ申請書

・M&A(事業の譲り渡し)に着手したことの証憑

・法人の履歴事項全部証明書

・直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)

・株主名簿

この補助金の遺族にとっての意義は、廃業コストを補助金で軽減し、生活への負担を最小化できる事です。

ケーススタディ②:株式を相続した長女の場合

次に、相続人である長女が実施すべき解決策の手順とその詳細を検討して行きます。

置かれた状況の論点

遠縁の代表取締役が残る一方で、株式は長女が100%相続。根抵当不動産・滞納家賃・生活苦が複雑に絡むので順次解決して行きます。

廃業意思決定に至る経緯

雇われ社長は辞めたがっており、遺族も全員清算を望むので会社清算を勧めます。従って、話し合いによって代表取締役の辞任届は入手が期待できます。

清算人候補

会社の清算人には、特に資格は必要ありませんがここでは司法書士・税理士のいずれかに依頼します。相続人本人は、自身の家庭の生活状の切り回しで手一杯で就任困難な為です。

補助金対象となる経費候補

補助対象経費には、司法書士の廃業登記申請報酬、登記費用、税理士決算報酬、廃棄処理費用、未払賃料の整理費などが含まれます。詳細は以下の通りです。

| 補助対象経費の内容 (1)廃業支援費 【対象となる経費】 事業の廃業に関する登記申請手続きに伴う司法書士・行政書士に支払う申請資料作成経費 ※ 解散登記、清算人・代表清算人選任登記、清算結了登記、解散・清算に伴い必要となる定款変更その他解散・清算に必要となる登記に係る登記申請手続きのみ対象となります。 ※ 作成経費内に下記【対象とならない経費の一部】が含まれている場合は、除外してください。 【対象とならない経費の一部】 登記事項変更等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代、その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)、本補助金に関する書類作成代行費用 (2)在庫廃棄費 (自己所有物) 【対象となる経費】 事業所や既存事業の廃止・集約を伴う場合に、既存の事業所や事業における商品在庫について、専門業者等を利用して処分するために支払われる経費 ※ 補助事業期間中に契約の締結が必要です。 ※ 処分及び支払いが補助事業期間中に完了しているものに限ります。 (3)解体費 (自己所有物) 【対象となる経費】 事業所や既存事業の廃止・集約を伴う場合に、既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費 ※ 補助事業期間中に契約の締結が必要です。 ※ 解体及び支払いが補助事業期間中に完了しているものに限ります。 (4)原状回復費 (借用物) 【対象となる経費】 事業所や既存事業の廃止・集約を伴う場合に、既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に、修理して原状回復する為に支払われる経費 ※ 補助事業期間中に契約の締結が必要です。 ※ 原状回復及び支払いが補助事業期間中に完了しているものに限ります。 (5)リースの解約費 【対象となる経費】 ➢リースの解約に伴う解約金・違約金 |

事業承継・M&A補助金の廃業・再チャレンジ枠を使った進め方(実務手順)

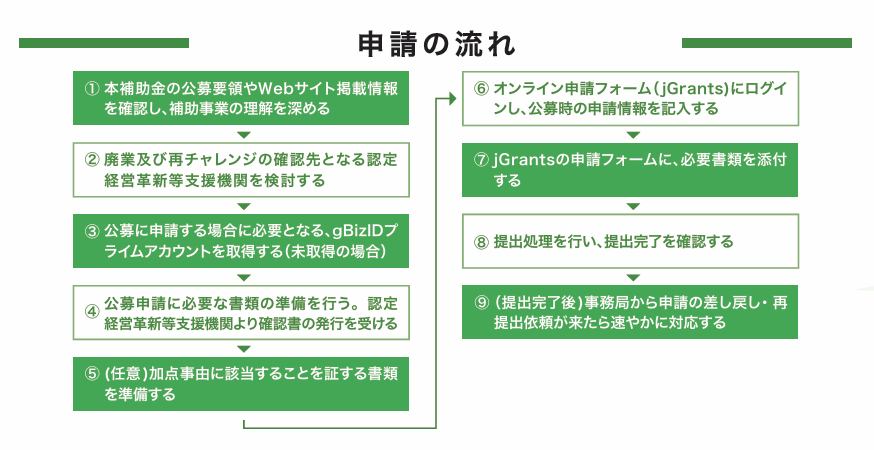

申請から採択・実行までの流れ

申請から採択までの流れは以下の通りです。

- 事前相談

- 申請資格者としての要件適合性確認

- M&A(事業の譲り渡し)に着手したことの証憑取得

- 廃業・再チャレンジ計画書策定

- 補助金申請(期間内に提出)

- 金融機関等へのつなぎ融資交渉

- 採択後、業務実施・立替払い

- 実績報告書提出

- 補助金交付・立替精算

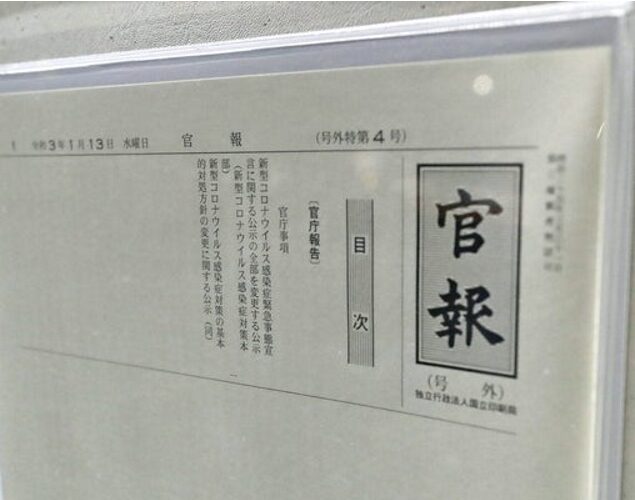

官報公告と債権者対応

清算公告は最低2か月必要です。迅速な進行でも清算完了には3〜4か月が必要です。

補助金交付があることで実務コストの負担が軽減され、遺族の持ち出しは最小限に抑えられます。

この長女の場合、株を相続した現業会社を廃業した後で、別途個人事業主として相続したオフィスビルの賃貸業を営む事を計画しています。従って、この事業の立ち上げを「廃業・再チャレンジ計画書」に盛り込みます。

では次に、相続人代表の長女が実施すべき解決策の手順とその詳細を検討して行きます。

廃業に向け遺族と相続人が自分で行うべき事

相続人は、全員で遺産分割協議を行う必要があります。この遺族は、配偶者と長女と次女の3名が相続人として特定され法務局から法定相続人一覧図の給付を受けています。従って、相続税基礎控除額は、3,000 万円+600万円X3=4,800万円となります。

次に、これ迄判明している遺産は、配偶者が住む居宅・賃貸オフィスビル、預貯金・年金・保険金・動産・什器等を全て合わせても、4,000万円以下でした。しかし、ここで問題となるのが故人の保有していた非公開株式会社の500株の資産価値評価です。この遺族は、遺産総額は基礎控除額内に収まるに違いないと想定しており相続手続きは士業や金融機関に依頼して居ません。ところが、この株価総額がもし800万円を超えると相続税の申告が必要となります。そして、税務署が課税対象と判断すると申告期限間近になって「お伺い」の葉書が届く事になります。本来、この部分だけでも税理士に調査依頼し計算してもらう事が必要です。そうしないと、遺産総額が確定できず、分割協議のテーブルに載せられないからです。しかし、このご遺族は生活苦の為一切の現金持ち出しは困難な状況に陥っていました。

従って、周囲の士業の知人に無償でアドバイスを受けながら、以下の項目についてご自身で手続きを進める事になります。相続手続き期限のタイムリミットは「相続を知った日から10か月の内」あと2か月半です。

・相続手続きと遺産分割協議の整備。

・株主総会の開催(代表取締役解任・清算人選任)。

・不動産の登記移転と家賃滞納対応の基本的判断。

相続手続きと株主総会

ここで、会社の廃業手続きに戻ります。

相続人が遺産分割協議を経て株主としての権利を確定します。

株式相続人となった長女は、代表取締役の辞任届を貰います。

所定の議決権を確保した後、株主総会で代表取締役解任と定款の規定に従い清算人選任を決議します。

解散決議後、2週間以内に、解散と清算人選任の登記を申請します。

清算結了をして会社を閉じます。

清算人による実務

選任された清算人の担当業務は、主に以下の通りです。

そして、今回はいかの様な業務を実施して貰います。

- 官報公告 → 債権者保護手続き

- 解散したら、会社債権者へ知らせる必要があるため、解散公告(官報に公告)をします。もし、認識できている債権者があれば個別に催告する必要がります。 この公告期間は、2ヶ月です。

- 解散したら、会社債権者へ知らせる必要があるため、解散公告(官報に公告)をします。もし、認識できている債権者があれば個別に催告する必要がります。 この公告期間は、2ヶ月です。

- 賃貸オフィスの原状回復

- 賃借オフィスから速やかに退去させ、滞留した賃料の清算を行います。

- 賃借オフィスから速やかに退去させ、滞留した賃料の清算を行います。

- 財産換価 → 債務整理

- 債権の回収や、残った会社財産の換価を行い、債務の弁済を行います。

- 債権届出がなければ残余財産を分配します。

- 官報公告開始から2ヶ月が経過後、清算結了登記を行います。

補助金申請の流れ

問題解決手順の大まかな流れは以下の通りです。

認定支援機関と廃業・再チャレンジ計画を策定する

電子申請する → 採択を受ける →計画実施→ 実績報告を行う → 補助金の入金。

計画実施~補助金入金までの間、立替費用の工面が必要となります。しかし、法人として活動していない相続人が突然金融機関に融資交渉に行っても困難な事態が予想されます。そこで、専門家に相談して支援してもらいます。

支援機関・士業と上手に関わるポイント

各専門家の、役割分担は以下の通りです。先ず、この計画をスムーズに完了させる為にはこれらの分野の専門家によるチーム編成が必要です。遺族としては、各種届出や相続手続きで10か月は多忙です。仮に、時間が作れたとしても日々の生活もある中で、「廃業・再チャレンジ計画」を進めて行くには、伴走者が必要です。コストについいては後で触れますが、先ずはこれらの専門家でチームのコアとなり全体をリードできる認定支援機関を探しましょう。

| 各支援機関 | 支援職務 | 担当業務 |

| 行政書士 | 補助金申請支援 | 廃業再チャレンジ計画書作成指導 |

| 認定支援機関 | 全体管理 | 金融機関・支援機関との調整、採択後の伴走支援、全体調整。 |

| 司法書士 | 清算人業務 | 清算登記、官報公告、株主総会議事録の整備、法務局対応。 |

| 税理士 | 税務署対応 | 解散決算、清算申告、負債整理。 |

| 現場業者 | 原状回復 | 廃棄物処理 |

| 弁護士 | 交渉・訴訟 | 代表取締役が非協力的な場合や、金融機関交渉が難航する場合、 担保抹消交渉、家賃滞納紛争などにのみ起用。 |

費用と補助金活用の試算

では、これらの専門家を起用する一般的なコストはどの程度でしょうか?以下は、概算の予測値です。賃借物件の原状回復費用を除けば、概ね80万円と消費税が会社整理コストです。これを、補助金で2/3カバーすると、遺族の負担は約35万円程度となります。あとは、繋ぎ資金の融資と個人負担部分の借入金の分割返済(新事業の賃貸業として返済してゆく)交渉をすれば当座の生活が更に困窮度を増す事は回避できます。

| 項目 | 概算金額 |

| 行政書士 | 採択金額の10~15%(補助金申請支援) |

| 認定支援機関 | 5~6万円程度(確認書発行費) 10~12万円程度(全体管理) |

| 司法書士報酬 | 20〜30万円程度(清算人兼務の場合) |

| 税理士報酬 | 15〜25万円程度(規模次第) |

| 解散登記 | 清算結了登記の登録免許税:約4〜6万円 |

| 廃棄物処理業者 | 原状回復:内容と量に応じ現地見積 |

| 合計 | 約80万円 → 補助金で2/3カバー 実質負担は27+8=35万円前後に縮小。 |

認定支援機関の役割

ここで、重要な点は先ほど指摘した立替費用の工面です。しかし、法人として活動していない相続人が突然金融機関に融資交渉に行っても困難な事態が予想されます。また、貸出金利も本来補助金の採択が決まった後であれば貸倒れリスクも低くなりますが、窓口金融機関がリスクを負担するプロパー融資が出ません。その結果、市中の貸出金利に上乗せして信用保証協会の保証経費も負担し割高になりがちです。その様な場合、政策金融公庫の融資を利用します。認定支援機関は、この場合の金融機関の融資がスムーズに行く様対応の窓口としての役割を果たします。

タイムラインの目安(3〜4ヶ月)

ここで、この補助金の第12次公募に間に合う方のタイムラインを点検しましょう。

第12次公募募集期間:2025年8月22日〜9月19日(約1か月)

補助金申請(8〜9月) → 採択(10〜11月)

清算人選任・登記 → 官報公告(2ヶ月)

実務処理(処分・債権整理)

清算結了登記 → 実績報告提出 → 補助金入金

以上交付申請から補助金交付まで、各士業の協力体制が整っていれば最短3〜4ヶ月で終了可能です。

このスキームで達成できることの確認

最後に、この事業承継・M&A補助金の廃業・再チャレンジ枠を活用した効果について点検してみましょう。

下の表には、これ迄指摘した課題が列記されています。

まずは、この会社を清算する方針を固め親族の代表取締役と調整して行く事で廃業が実現します。すると、それに連動して、オフィスビルからの退去と原状回復が実現しやすくなります。

長期滞納家賃が変換されるかどうかは、税理士の負債整理と解散決算次第です。しかし、万一賃料債権回収の為の配当が期待できない結果となっても法律的にはこの問題が確定しお互いに再出発できます。

最後に最も難しいのは、根抵当権の抹消です。これは、現行の会社の根抵当権者に対する借り入れがどの程度かにも依ります。しかし、適式な清算手続きの途上で、債権放棄や補助金による支援の可能性も視野にいれ、今後の根抵当権者(貸主に金融機関)に対する負債への対応の道筋が明らかとなります。

| 課題 | 結果 | 備考 |

| 代表取締役は親族 | 〇 | 会社清算で解消 |

| 解散清算手続き | 〇 | 会社清算で解決 |

| 株主名簿の不備 | △ | 代取への問合せ次第、専門家が解決 |

| 退去請求 | △ | 会社清算時の成行 |

| 原状回復 | △ | 同上 |

| 滞納家賃の請求 | ? | 税理士の負債整理、補助金からの補填も視野内 |

| 個人保証の根抵当権抹消 | ? | 税理士の負債整理 解散決算次第 |

まとめ:遺族へのメッセージ

如何だったでしょうか?この様に事業承継・M&A補助金の廃業・再チャレンジ枠を活用すれば、何も情報がなくどうして良いか途方に暮れる状況からは脱出できます。廃業は「失敗」ではなく「生活を守るための合理的選択」です。補助枠はコンパクトですが、その使い道が他の補助金と決定的に異なり極めて利用価値の高い支援金です。

そして、事業承継・M&A補助金の廃業・再チャレンジ枠は遺族や経営者にとって「最後のセーフティネット」となり得ます。今回のようなケースでは、制度の活用がなければ経済的にも心理的にも行き詰まる可能性が高くなります。しかし、この補助金を活用すれば、過剰な借金を背負わずに会社整理が可能となります。

遺族が一人で抱え込むのではなく、士業・支援機関と連携し補助金を活用することで、最小の負担で清算完了に至ることが出来るのです。廃業もまた次の生活への「再スタート」です。早めに相談・準備をしておくことが何よりの安心につながるでしょう。また、現役の経営者の皆様もこの様な観点から、株主・代表取締役・金融機関保証・不動産担保の4点について経営情報を整理しご親族に伝えて置く事をご推奨します。

専門家に支えられて、一歩ずつ進めば必ず道は開けます。迷ったら、是非一度ご連絡ください。