中小企業の約半数が後継者不在と言われる今、「事業は続けたいが、誰に託せばよいのか」と悩む経営者は少なくありません。日本の中小企業が直面している最大のリスクは「後継者不在による廃業」です。国内企業の約65%が後継者未定とされ、黒字経営であっても廃業に追い込まれるケースが急増しています。このまま承継が進まなければ、2025年頃までに約245万人の雇用が失われる可能性があるとも警告されています。つまり事業承継は、もはや先送りできる課題ではなく、地域経済と従業員の生活を左右する「待ったなしの経営課題」なのです。そんな状況で注目を集めているのが「事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠)」です。事業承継に伴う設備投資等を補助し、スムーズなバトンタッチを後押しする制度です。本記事では、制度の内容と申請のポイントを易しく解説し、経営者が“手遅れになる前に”動き出すためのヒントをお伝えします。

出典:チラシ

事業承継・M&Aをめぐる中小企業の現状

後継者不足が深刻化する背景後継者不足が深刻化する背景

日本の中小企業における「後継者不足」は深刻さを増しています。帝国データバンクの調査によれば、国内企業の約65%が後継者未定の状況にあり(帝国データバンク:全国企業「後継者不在率」動向調査 2023)、黒字経営であっても廃業を選択せざるを得ないケースが増加しています。経営者の平均年齢が上昇し、60代後半から70代に達する企業も珍しくありません。しかし、家族や親族が事業を引き継がないケースが増えたこと、また従業員承継が難しいことが、後継者難の大きな要因となっています。

廃業リスクと地域経済への影響

中小企業庁の「中小企業白書」では、このまま承継が進まなければ2025年頃までに約245万人の雇用が失われる可能性があると警告しています(中小企業庁:中小企業白書 2019年版)。黒字廃業によって、地域の技術やノウハウ、人材ネットワークが失われることは、日本全体の競争力に直結する深刻な問題です。

事業承継・M&A補助金〈事業承継促進枠〉制度の概要と目的

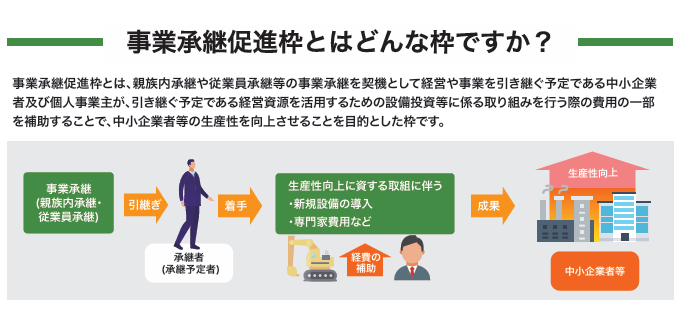

「事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠)」は、事業承継を円滑に進めるために、事業承継を契機とする中小企業者等の設備投資等に係る経費の一部を補助する制度です。

特に、中小企業者等が事業承継に際し、引き継ぐ予定である経営資源を活用することを目的とした事業であり、親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)を対象としています。

出典:チラシ

他の補助金との違い

同じ事業承継・M&A補助金の中でも、「廃業・再チャレンジ枠」や「専門家活用枠」と比較すると、この「事業承継促進枠」は承継実現を直接後押しする実務的な「経営資源を活用するための設備投資に関わる経費」が対象となっている点が特徴です。つまり、実際の世代交代を推進するための補助であり、「いま承継を具体的に進めたい」経営者に適した枠です。

誰が利用できるのか

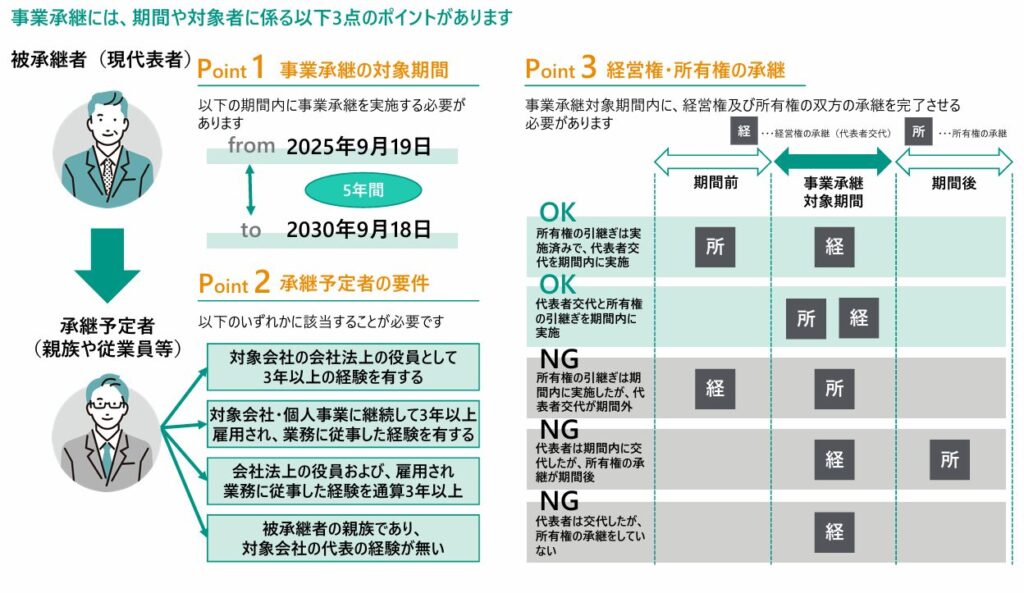

対象となるのは、中小企業基本法で定められる中小企業者です。業種ごとに資本金や従業員数の上限がありますが、多くの中小企業が利用可能です。その特色としては、①事業承継期間の指定、②承継予定者が居ること、③経営権の移転などがあります。以下、詳しく見て行きます。

出典:説明会資料

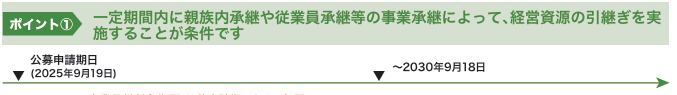

事業承継期間

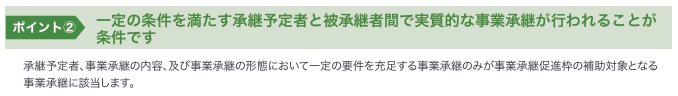

事業承継促進枠の申請資格者は、親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)予定の後継者です。そして、補助事業実施期間完了までに「※譲り渡す対象会社または対象事業の所有権および経営権がいずれも被承継者から承継者へ譲渡されていること(対象期間は、12次公募の事業承継対象期間は、公募申請期日である2025年9月19日から5年後の2030年9月18日まで)」が求められます。

承継予定者

申請時点で、所定の勤続年数や身分関係などの要件を満たす後継者候補が居る事が必要です。その方が、申請書を提出します。

また、事業を引き継ぐ承継予定者については以下の要件のいずれかに該当する必要があります。

①対象会社の会社法上の役員として 3 年以上の経験を有する者

②対象会社・個人事業に継続して 3 年以上雇用され業務に従事した経験を有する者

③対象会社の会社法上の役員及び雇用され業務に従事した経験を通算3年以上有する者

④被承継者の親族であり、対象会社の代表の経験が無い者

経営権の移転

補助金の主な使途は、生産性向上に向けた設備投資です。

補助金の支援内容と補助率・補助上限

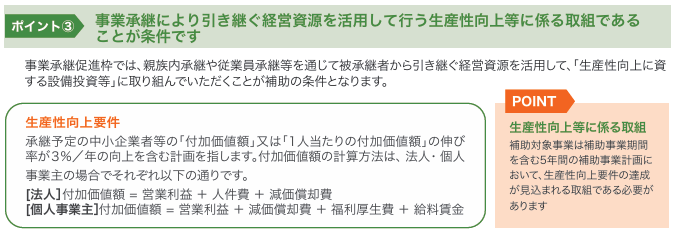

補助対象となる経費の具体例

補助対象となる経費の具体例として、以下の様なものがあります。

出典:公募要領

なお、以下の経費は対象外で、別の枠で申請する事になります。

- M&A仲介会社への手数料(専門家活用枠)

- デューデリジェンス(財務・法務調査)費用(専門家活用枠)

- 契約書作成やアドバイザリー契約にかかる専門家費用(専門家活用枠)

*本補助金に関する書類作成代行費用は対象外です。

補助率と補助上限額

事業承継促進枠では、中小企業の場合補助率は1/2以内、補助上限額は800万円と定められています。更に、小規模事業者の補助率は2/3であったり、補助事業期間において一定の賃上げを実施した場合においては、補助上限額を1,000万円にするオプションもあります。経営者にとっては非常に大きな支援です。

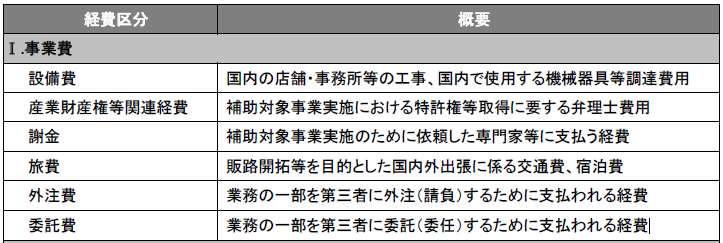

さらに、廃業・再チャレンジ枠と同時・併用申請もできます。

想定される利用シーン

実際に申請するにあたり、これらの中で最も重要な点は後継者が下記の様な要件に該当している事です。少しでも可能性があれば、是非一度再確認しましょう。

- 現役員が代表取締役を承継することがほぼ確実になっているケース

- 勤続3年以上の社員が代表取締の地位を5年以内に承継する見込みが高いケース

- 現在の代表取締役の親族でその会社の代表者の経験が無い者が承継するケース

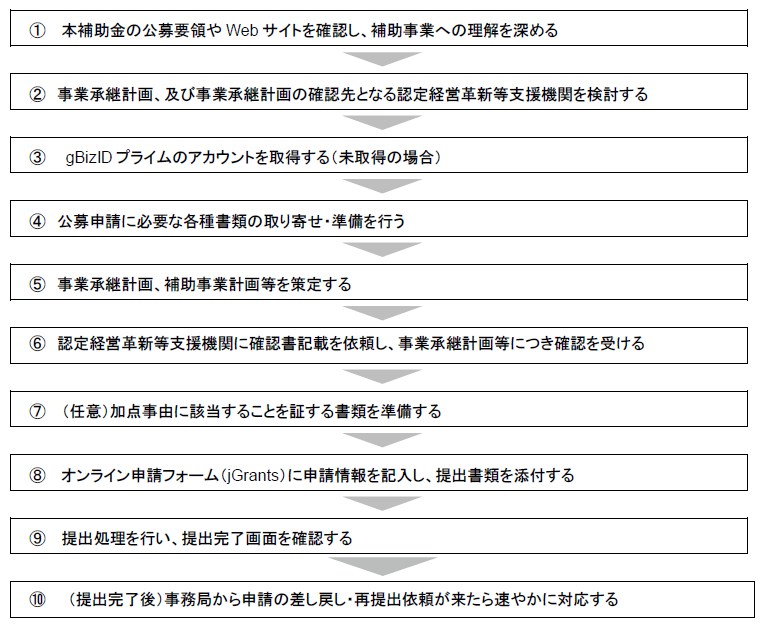

申請から採択までの流れ

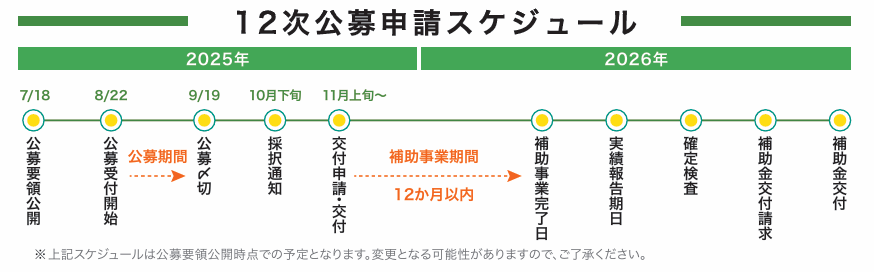

公募スケジュールと締切のポイント

補助金は年に複数回公募されます。既に受付が始まっている第12次公募の申請受付期間は、2025年8月22日(金)~2025年9月19日(金)17:00 までです。まだ2週間程度ありますが、早めに相談を始めることが重要です。特に、事業承継者の立場で効率化したい設備やオフィスの統合等は検討に時間がかかるため、補助金のスケジュールと並行して計画を立てる必要があります

申請に必要な書類と注意点

補助金申請書は(jGrants 上の申請フォーム)jGrants にて提出するこになって居ます。その為、以下の書類は全てシステム上作成するかPDFファイルとして添付します。

【すべての公募申請者】

- 公募申請書(別紙)

- 認定経営革新等支援機関の確認書

- 事業承継計画表・事業承継計画書(骨子)

※認定経営革新等支援機関等により、事業承継の蓋然性が高いと確認を受けたものに限る。 - 承継予定者の主導により取り組むことが確認できる、補助事業の実施体制図

事業承継実施に係る誓約書 - 以下の要件①~④の該当状況に応じた書類をいずれか提出すること。

①対象会社の会社法上の役員として 3 年以上の経験を有する者

履歴事項全部証明書(承継者の役員就任期間が確認できるもの)

②対象会社・個人事業に継続して 3 年以上雇用され業務に従事した経験を有する者

労働条件通知書又は雇用契約書

賃金台帳等、賃金に支払いが確認できるもの

③対象会社の会社法上の役員及び雇用され業務に従事した経験を通算3年以上有する者

履歴事項全部証明書(承継者の役員就任期間が確認できるもの)

労働条件通知書又は雇用契約書

賃金台帳等、賃金に支払いが確認できるもの

④被承継者の親族であり、対象会社の代表の経験が無い者

親族関係図(任意様式)

【承継者(法人)】

①履歴事項全部証明書(発行から 3 カ月以内のもの)

②直近3 期分の確定申告の基となる決算書(貸借対照表・損益計算書)

【その他】

中小企業基本法等の小規模企業者に該当し、補助率2/3以内を希望する場合には:

(法人) 直近期の法人事業概況説明書の写し

(個人事業主) 直近期の所得税青色申告決算書

また、加点事由への該当を証する書類があればその添付も採択のカギとなります。

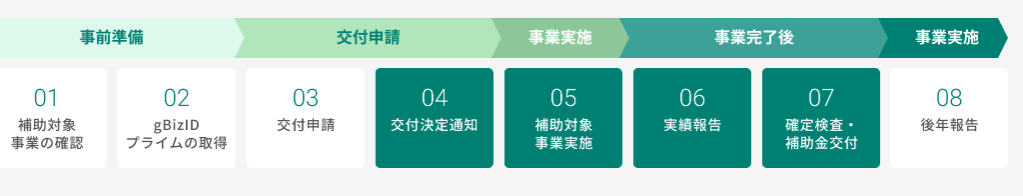

採択後の手続き

採択後は「交付申請」「実績報告」が必要です。補助金は後払い方式のため、いったん費用を支出した上で、後日精算される点に注意が必要です。

採択されやすい事業計画の作り方

取組の目的・必要性を明確化する

承継予定者による生産性向上等に係る取組が、自社の成長及び地域経済等の発展等に資するものであることを明記します。「なぜ承継が必要なのか」を客観的に説明することも不可欠です。廃業リスク、地域や従業員への影響を明示することで、補助の必要性を裏付けられます。

【取組の実現可能】

商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっている事、事業実施に必要な人員の確保に目途が立っている事、販売先等の事業パートナーが明確になっている事、等をアピールします。

【取組の収益性】

ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に示します。この事で、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があることをアピールします。

【取組の継続性】

予定していた販売先が確保できない等、計画通りに進まない場合も事業が継続されるよう対応が取られる事を示します。事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていおり、売上・利益計画に妥当性・信頼性があることを明示します。

申請を成功させるための実務的アドバイス

加点事由について

公募申請時点で、以下のいずれかの事由に該当する場合は審査において有利になります。

(1) 「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けている。

(2) 「経営力向上計画」の認定「経営革新計画」の承認又は「先端設備等導入計画」の認定書を受けている。

(3)「地域おこし協力隊」として地方公共団体から委嘱を受けており、かつ承継者が行う生産性向上に資する取組の実施地が当該地域(市区町村)である。

(4) 「地域未来牽引企業」である。

(5)「健康経営優良法人」であること。

(6) 「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等である。

サイバーセキュリティお助け隊サービス ユーザー向けサイト | IPA

(7) 「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けている。

(8)申請者の代表者(予定を含む。)が「アトツギ甲子園」の出場者(地方予選を含む。)である。

(9)ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組みを実施している。具体的には、以下のいずれかに事業者として該当すること。

(9)-①:「えるぼし認定」、もしくは「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

(9)-②:「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

(10)以下を満たす賃上げを実施予定であり、従業員に表明している。

・事業化状況報告時までに、事業場内最低賃金+30円以上となる賃上げ

※具体的には、事業化状況報告時に前年度期末時点の事業場内最低賃金が+30円の賃上げとなっている。

専門家支援を活用するメリット

制度理解、書類作成、交渉支援など、専門家をうまく活用することで申請の成功率は大幅に高まります。補助金自体が専門家活用を前提にしているため、積極的に相談することをお勧めします。

今すぐ準備すべき5つのステップ

第12次公募締切まで、あと2週間あります。今から直ぐに取り掛かれば、十分間に合います。以下の手順で準備を進めましょう?

- 承継の必要性を整理する

- M&Aを含む承継の方向性を検討する

- 補助金活用の可能性を専門家に相談する

- アカウント登録確認をする(GビズIDとJグランツ)

- 計画書を作成し申請書類を取集する

- 応募する

相談窓口・支援機関の活用法

初めてチャレンジする方は、思い切って下記の専門家に無料相談してみましょう。当経済産業大臣認定経営革新等支援機関でも、無料相談を受け付けています。

- 認定経営革新等支援機関

- 商工会議所・商工会

- M&A仲介業者・金融機関

補助金をきっかけに事業承継を前進させる

事業承継は、経営者が「動き出す」ことでしか解決できません。補助金を活用することで、負担を軽減しつつ専門家の知見を得られます。先ずは、今すぐ準備を始めることが未来への第一歩です。

まとめ

前回の、「廃業・再チャレンジ枠」は「オーナー社長や大株主に万一の事があった場合」がトリガーとなる補助金活用例の解説でした。それに比べると、今回は既に後継者候補が見つかって居る経営者の為の補助金解説になっており、はるかに恵まれた状況となっています。

もし、あなたの身の回りにバトンを引き継いてくれそうな方が居るならば、これを機会に是非一度後継者になって貰えないか相談されては如何でしょう?あなたの事業を引き継ぐ次期社長が、動きやすくなって思い描いた展開をする為の資金は800万円用意されています。

「事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠)」で、何か疑問質問があり「とりあえず訊いてみたい」という方はご遠慮なく電話か下記専用フォームでお問い合わせ下さい。

03-6336-7141

営業時間 平日9:30-17:30

予約は、土日祝日24時間登録受け中。