ものづくり補助金の21次募集は、間もなく申請締切となります。「書きだしたけれど、途中で挫折した」と云う方は居ませんか?この記事を参考に、もうひと頑張りしてみましょう。今回は、海外枠の中で必須の事前の「現地市場分析」を交え具体的な構成手順を食品加工事業を例に挙げ解説して行きます。

事例で取り上げるテーマは、「日本の食文化を、成長著しいベトナム市場へ」です。本事業は、国内で培った「安全・高品質な和風食品製造技術」を活かし、年平均7.4%成長を続けるベトナム食品市場に挑む取り組みです。中間層の拡大と健康志向の高まりを背景に、日本食への信頼は一層高まっており、「日本品質=安心」のブランド価値が浸透しつつあります。小ロット対応のOEM生産ラインと越境ECを組み合わせたD2Cモデルを構築し、現地ニーズに即した商品開発と販路開拓を一体的に推進。JETROや現地商工会議所との連携を通じ、ASEAN市場への展開を見据えた持続的成長を実現します。

1分で見る「ものづくり補助金とは?」

この補助金の目的

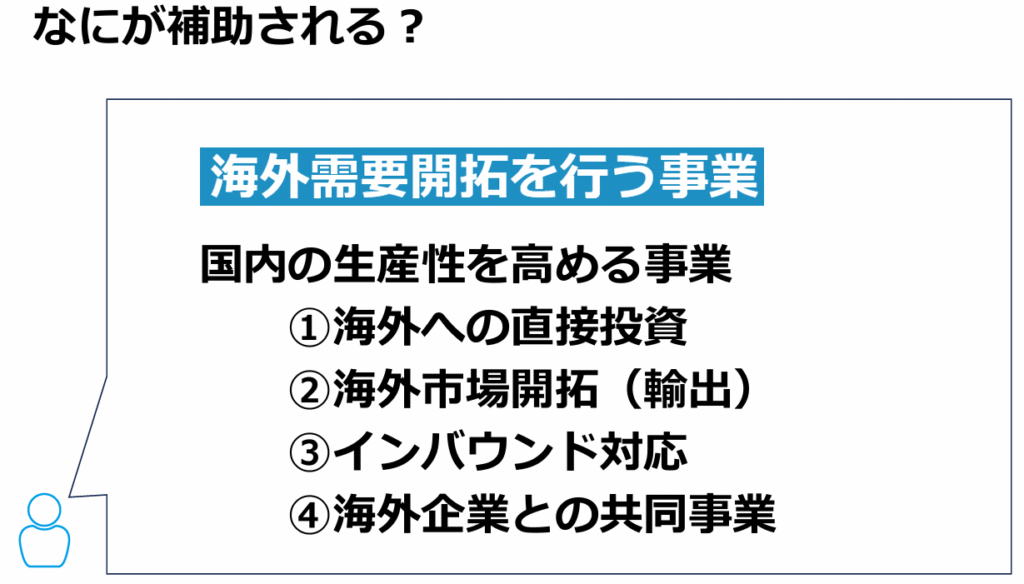

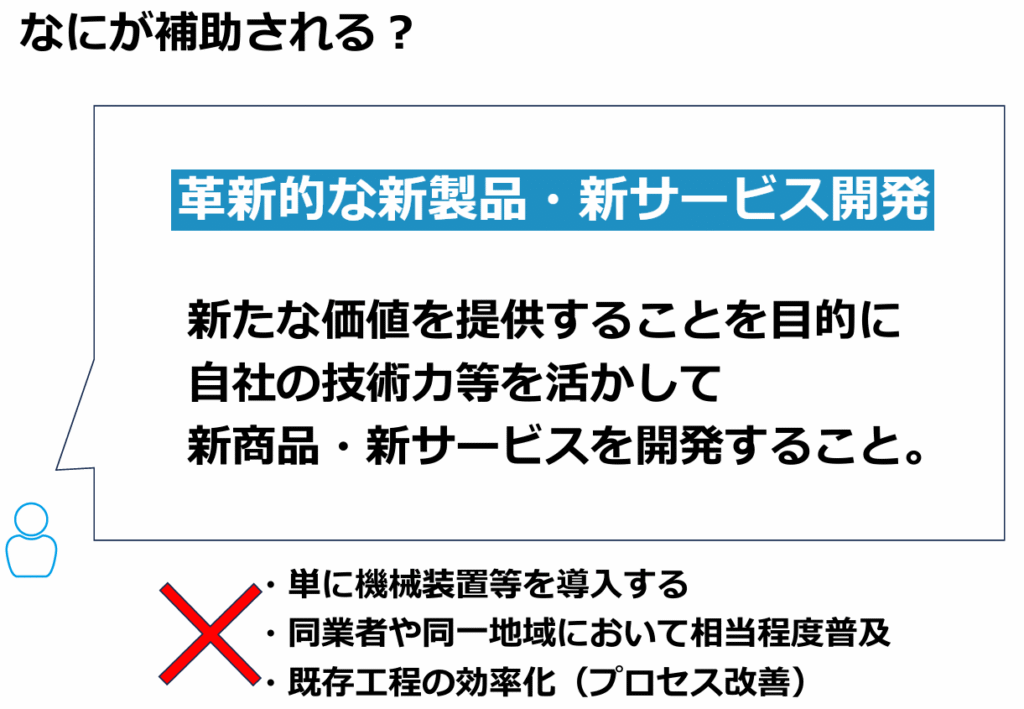

まずは、この補助金の概要を簡単に確認しましょう。この支援制度は、革新的な新製品・新サービス開発や 海外需要開拓を行ために必要な設備投資補助を行う事で、中小企業者等の生産性向上を促進し、賃上げ・最低賃金引上げ等を実現することを目的とします。また、グローバル枠では4類型の事業が支援されます。

補助上限と補助額

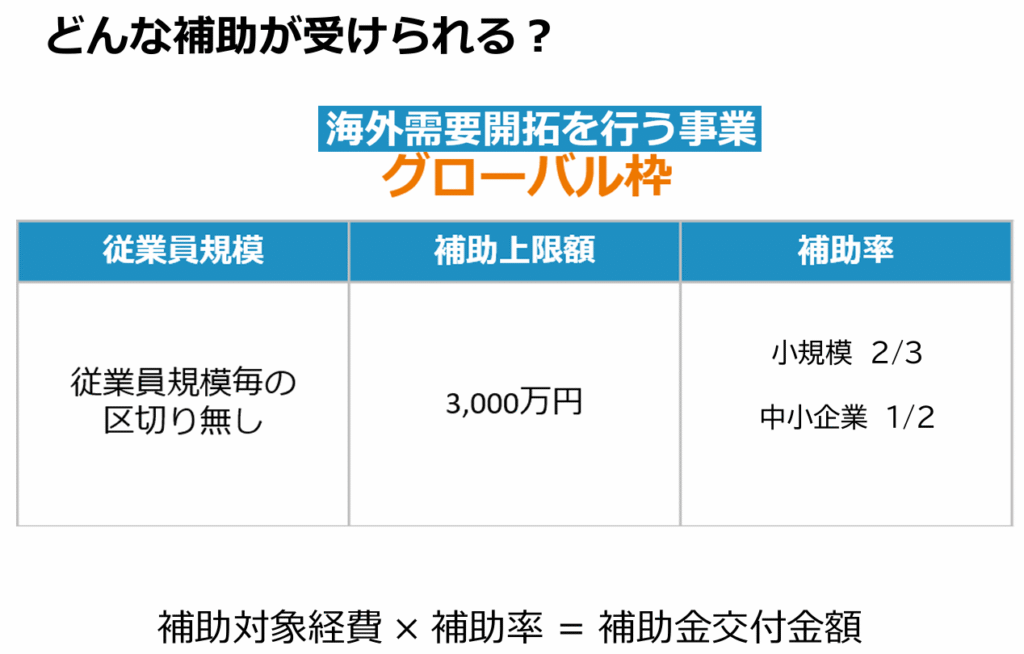

つぎに、応募の種類は大きく分けて国内事業と海外関連事業の二つの応募枠がありますが、グローバル枠は補助上限が一律3,000万円で小規模事業者の補助率は2/3です。

応募要件

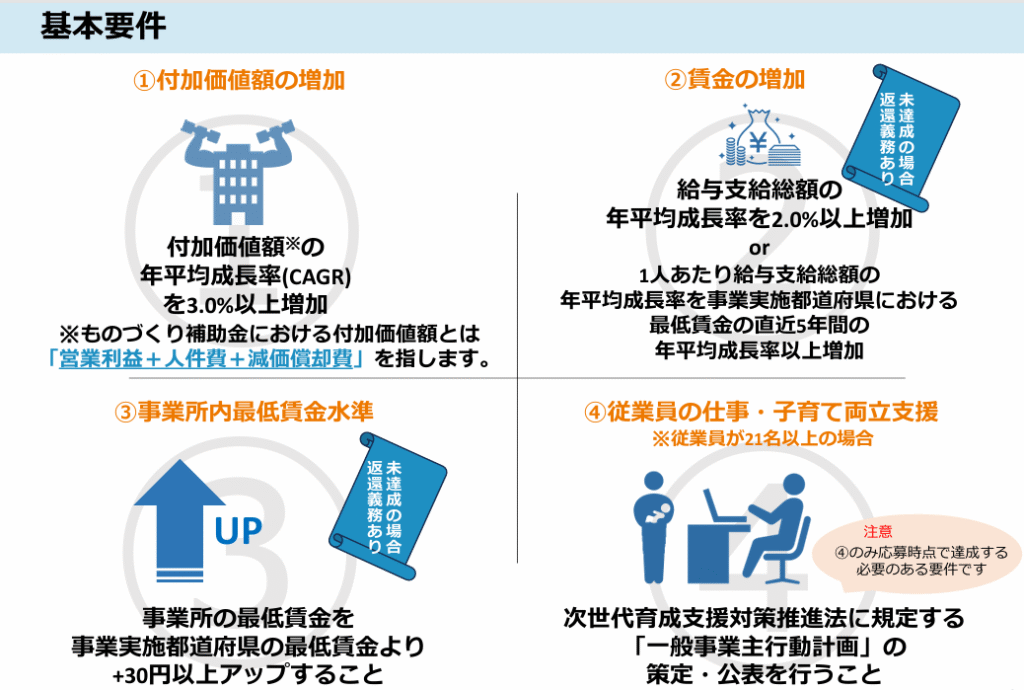

また、基本要件は4つありますが、従業員21名未満の企業ではこのうち①~③のみで、④は適用外です。

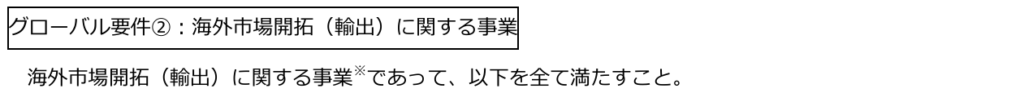

それに代えて、グローバル枠追加要件が①~④のどれかに該当する必要があります。今回は②の「海外市場開拓(輸出)に関する事業」を取り上げます。

事前準備編

申請の時短アプローチ_最初に様式2を参照

短時間で、ものづくり補助金の申請書が最後まで滞りなく書く方法があります。それは、先ずご自身が想定する事業の何を記載しべきかという論点を「様式2」というテンプレートに充てはめて予めシミュレーションしてみる事です。すると、グローバル枠では下記の表の⑨-Cで、事前の市場調査分析がキーポイントである事が判明します。なお、従業員のいない会社ではこの補助金は申請出来ません。

しかしながら、実はこの補助金のグローバル枠では「事前の市場調査」の費用は補助対象外となって居ます。従って、明暗を分ける重要な情報であるにも関わらず、纏まったコストを掛け現地で本格的なマーケット調査を「申請前」に実施する事ができないという矛盾が生じます。

そこで、今回はWebレベルでも、ある程度のマーケット調査ができるケーススタディーの手順ををご紹介します。

様式(2)の事業計画書の目次概要

| 4 | 様式2目次(今回の事業について述べる項目) |

| ① | 事業実施の背景 |

| ② | 事業実施期間の具体的アクション |

| ③ | 事業の成果の検証方法 |

| ④ | 事業に要する経費 |

| ⑤ | 事業の革新性・差別化 |

| ⑥ | 事業計画期間に市場に与える効果/付加価値額の増加 |

| ⑦ | 事業計画期間に自身に及ぼす効果/賃金引上げ |

| ⑧ | 地域の資源や地域経済への貢献 |

| ⑨ | グローバル枠の追加事項 |

| a | 海外展開等の実施体制及び計画 |

| b | 海外事業に係る専門性(自身または連携する外部専門家等について) |

| c | 事前の市場調査分析、及びそれを踏まえた製品・サービス開発。 |

| d | 国内の地域経済への寄与(将来的な国内での新たな需要や雇用創出を含め)。 |

| e | ブランディング・プロモーション等の具体的なマーケティング戦略。(広告宣伝・販売促進費を対象経費に計上する場合 |

| 5 | 経費明細表 |

| 6 | 資金調達内訳 |

貴方が目指す補助事業の業種分析

先ずは、一般論としてこの補助金のグローバル枠に適していると思われる5業種について検討してみます。Web市場調査による主要5業種の状況は以下の通りです。下記の様から解る事は、中小企業が輸出に取り組もうとする際に比較的ハードルが低いのは、「食料品製造業」と「輸送用機械器具製造業」であるという仮説を立ててみます。

「グローバル枠」との適合性

| 業種 | 海外展開との親和性 | 根拠 |

| 食料品製造業 | ◎ | 日本食・加工食品の輸出拡大が国策(農林水産省の輸出額1兆円目標) |

| 輸送用機械器具製造業 | ◎ | 自動車・部品の輸出・海外生産拠点が既に存在 |

| 生産用機械器具製造業 | ○ | 機械装置輸出比率が高く、アジア市場への機械供給が盛ん |

| 化学工業 | ○ | 化粧品・素材・樹脂など海外需要旺盛 |

| 電気機械器具製造業 | ○ | 電子部品・装置の国際供給網に強く、ASEAN等への展開が多い |

2023年以降の統計に基づく、(公募要領の前提となる)主要5業種の市場動向サマリ

つぎに、上記に5業種について輸出への取り組みや海外の販路開拓がどの様に取り組めれているか整理してみます。

(以降の各箇条はすべて2023年以降に公表された統計・報告を根拠にしています。各段落の末に出典を付しています。)

1)食料品製造業(加工食品・飲料等)

- 2023年の食品産業は国内生産額・雇用規模ともに依然大きく、食品製造は製造業内でも重要な位置を占めています。食品分野は輸出拡大・高付加価値化(海外向けブランド・衛生規格対応)への取り組みが活発化しています。補助対象となる「輸出仕様ライン整備」「衛生基準取得」等の投資ニーズが高いことが統計・政策資料から確認できます。 農林水産省

2)輸送用機械器具製造業(自動車部品等)

- 経済産業省の製造業調査(2022時点公表=2023資料整理)で、輸送用機械器具は従業者・出荷規模ともに上位であり、サプライチェーンの国際化(海外生産・輸出)が顕著です。JETRO等の調査でも製造業の多くが海外展開や輸出拡大を見込む傾向が示されています。これらはグローバル枠で想定される「海外生産体制構築」「サプライチェーン参入」と一致します。 経済産業省+1

3)生産用機械器具(一般機械器具)

- 生産用機械(工作機械、食品加工機械など)は、海外需要に対応した機械装置の輸出や現地の装置供給が多く、設備投資(試作・ライン導入)が海外展開の要になります。経産省の製造業統計で生産用機械の存在感が確認できるため、グローバル枠の設備投資型取組と親和性が高い業種です。 経済産業省

4)電気機械器具製造業(電子部品・装置含む)

- 電子部品・電機分野はグローバルなサプライチェーンの中心となる分野で、JETROアンケートでも製造業の多くが海外調達・海外販路拡大を検討していることが示されています。中小サプライヤーによる海外向け仕様対応や国際規格取得の需要が継続しています。 JETRO+1

5)化学工業(化粧品・素材・塗料等)

- 化学系(化粧品や素材分野)は成分規制・国際規格対応や現地マーケティングの必要があり、海外市場へ出るための試験設備・認証取得等の投資ニーズが見られます(公的資料や業界レポートでの指摘)。具体的な従事者数・企業数は分野でばらつくものの、海外展開のための設備投資項目は公募要領の補助対象と合致します。 経済産業省+1

ここでは、前節で立てた仮説の内、「食料品製造業」と「輸送用機械器具製造業」であればやはり政府やJETROも一定のバックアップ体制が整っており誤った方向では無い事が伺われます。

海外枠適用先相手国の調査

今度は、これらのシーズを何処の相手国で展開するかを検討して行きます。ここでは、近年本邦への在留希望者が増加していて、国際線も増便されているベトナムを例に取ります。

成長率が高い順(%) — 上位4事業

先ずベトナム市場の概要を見て置きます。この国で、市場性の高い業種は以下の順で正業率に依って知ることが出来ます。事例は、少し絞って上位4業種とします。

— 自動車部品市場(ベトナム): 約 12.6%(CAGR, 2023–2032)。

- 根拠:ResearchAndMarkets の「Vietnam Auto Parts Market」推計(市場価値 USD4.5B → USD13.09B、CAGR 12.6%)。Research and Markets

— 生産用/産業機械(ベトナムの工業機械・設備):約 8.5%(CAGR, 2024–2031)。

- 根拠:GMI Research(Vietnam industrial machinery market)などの市場予測(工業用機械分野のCAGR 約8.5%)。GMI Research

— 食品加工産業(ベトナム):約 7.4%(前年比:2024 年の成長率)。

- 根拠:USDA FAS(Food Processing Ingredients Annual / Hanoi):ベトナムの食品加工産業は 2024 年に +7.4%(対前年) の成長で USD79.3B に到達。※これは実績の年間成長率です。USDA Apps+1

— 塗料・コーティング市場(ベトナム):約 4.5%(CAGR, 2025–2033 の予測)(出典によっては 4.5~8.5% の幅あり)。

- 根拠:IMARC 等の調査で、Vietnam paints & coatings market の予測CAGR が 約4.5%(2025–2033) とされる一方、他調査ではやや高め(〜5–8%)の予測もあるため、中央値的に 4.5% を保守的な代表値として提示します。IMARC Group+1

こうしてみると、最も成長率が高いのは 自動車部品市場の 約 12.6%ですが、食品加工産業も約 7.4%で有望である事が解ります。では、この二つの内どちらが中小企業に取って有利でしょうか?

ベトナム展開時の実効性が高い上位業種

まず大前提としては、この国で上記5業種の販路拡大を図ろうとする場合その成功見込は以下の理由で期待できます。

但し、「輸送用機械器具製造業」はあいにく「投資額が大きく小規模企業にはややハードル高」になって居ます。

以上のデータから、現地ベトナムの市場動向と整合するのは「食料品製造業」と「輸送用機械器具製造業」の内、食品加工産業が2024年当所で全店に7.4%の成長をしているので「食料品製造業」であえればより成功の可能性が高いという結論が得られました。USDA Apps+1

| 順位 | 業種 | 理由 |

| 1位 | 食料品製造業 | 日本食人気・中間層市場拡大・低設備投資で実現可能 |

| 2位 | 電気機械器具製造業 | DX需要・IoT導入の波に乗れる小規模装置対応 |

| 3位 | 生産用機械器具製造業 | 日系現地企業との連携が進んでおり受注機会が多い |

| 4位 | 化学工業 | 高付加価値製品(化粧品・建材)の現地適応型開発が可能 |

| 5位 | 輸送用機械器具製造業 | 投資額が大きく小規模企業にはややハードル高 |

ベトナムを輸出先とした食料品製造業の展開

では、つぎにベトナムで食料品製造業の枠組みでどの様な事業展開をすべきなのでしょうか?それは、現地の市場特性に依存します。つまり、成長率は爆発的では無いものの7.4%位は期待できる。もっと嬉しいのは、小規模な事業でも採算がとれる可能性があるという点です。そこから導き出されるのは、何でしょうかもう少し現地食品市場の動向を詳しく見てみます。

市場成長の要因

まず、ベトナムという国はどの様な特性のある国でしょうか?ベトナムの人口は約1億160万人(2025年現在)で、平均年齢は33.4才(中央値)です。日本の人口を約1億2400万人とすると、18%程度人口は少ないですが平均年齢のは日本の49.8才(中央値)に対して16.4才も若い活力のある国です。

ベトナムの食品加工・消費市場は大きく高成長(実績でも拡大)しています。その中で日本からの輸出が有望な理由は、日本製・和風商品の需要は高く、現地の流通パートナー(商社・流通業)や大学の食品学部/検査機関と連携して品質試験・規格対応(表示・保存性・衛生)を速やかに進められる。3,000万円で小型充填・包装設備+越境EC整備+現地販路開拓資金を賄い、比較的短期間で軌道に乗せやすいと考えられます。

現地社会的背景(中間層・健康志向)

ベトナム都市部では中間層人口が増加し、食品消費が拡大しています。特に安全性・健康志向・利便性を重視する消費者が多く、和風食品に対する需要が顕著です。

- 都市部スーパーの日本食品売上は年々増加

- 若年層・中間層の消費者はSNS・ECで情報収集

- 無添加・低塩食品のニーズが高い

和風食品小ロット生産+越境EC

以上の様な市場特性を加味して、「和風食品の小ロット生産」+「越境EC」の事業効果をシミュレーションします。

- 需要の大きさと伸び:ベトナムの食品加工産業は規模が大きく、成長率も高い(2023→2024で+6–7%台の成長実績)。中間層の消費増で日本食品・加工食品の需要は堅調。日本ブランドはプレミアム感があり受容性が高い。USDA Apps+1

- 小資本で始めやすいスキーム:初期は「国内での小ロット生産 + 越境EC(現地物流業者を活用)」で市場投入→現地受注・卸先確保できれば現地小生産(OEM)へ段階的に移行できる。これにより初期投資を抑えつつ2年で軌道に乗せやすい。

- 大学・研究機関との連携が有効:食品衛生・保存性試験、現地の消費嗜好調査、表示・成分規格適合のための実験は、現地の大学・検査機関と連携すれば短期間で実施でき、産官学のパイプを活用できる。USDA Apps+1

- 補助金換算(第21次・グローバル枠、補助率1/2):想定投資総額 30,000,000 円 → 補助金 15,000,000 円(自己負担 15,000,000 円)。USDA Apps

海外展開のつて

一般的に新事業を企画する際には、PESTEL分析が必要だと言われています。これは、新事業の為のリスク分析でもあります。この点、既にEconomy(経済的要因)とSociety(社会的要因)については、前節までで一応の分析が終わりました。しかし、現地の政治要因や産官学連携の中での「食料品製造業」にける技術開発の進展状況及び環境的要因については、やはり現地の法人とアイアップし詳しく調査して貰うことが得策です。

しかし、申請書採択前であればこの部分は関連省庁の統計調査データやJERTOの支援を活用して情報収取します。特に、申請採択後事業を軌道に乗せる為に現地の「駐在員事務所」等を設置するとなると外国資本の現地資本の合弁規制は在りませんが、その代わりかなりの額の最低資本金が要件となり中小企業で賄う事は困難な点に留意が必要です。

また、産官学の結びつきが特に強いマーケットであることも見逃せません。従って、予め複数の提携先候補を探しておく必要があります。

【PESTEL分析とは】

- Politics(政治的要因)

- Economy(経済的要因)

- Society(社会的要因)

- Technology(技術的要因)

- Environmental(環境的要因)

- Legal(法的要因)

・JETRO・VCCI主催の展示会に出展。

★中小企業診断士や、認定経営革新等支援機関や外部の補助金コンサルタントは、この分野の調査分析を得意としています。貴方の、作業時間を短縮する為にこの調査をアウトソースする事も一つの選択肢です。但し、最初に声を掛ける際に「PESTEL分析できますか?」と必ず確認して下さい。

とりわけ、海外市場で留意すべき点は、相手国の輸入規制・事業免許・労働法・会社法(合弁規制)・税法などです。また、契約書締結時の誤訳なども大きな問題となるので丹念な交渉と確認がが必要です。

ここ迄が、事前準備の市場調査でした。これらの状況から「採択される」事業計画書と申請書を作成出来る見込みはどの程度期待できるでしょうか?「事業の革新性・差別化」や、「海外展開等の実施体制及び計画」等の山場は在りそうですが、最後まで書けそうなのでチャレンジしてみましょう。

事業計画書記述編

グローバル枠事業計画書の書き方完全解説

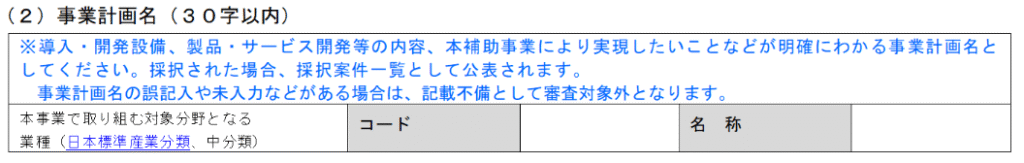

では、ここから申請書のコア部分となる、事業計画書の書き方について解説して行きます。第20次申請の受付が開始されてから、添付の様な「参考様式_事業計画書 記載項目」が公開されました。これは、もの作り補助金の電子申請をする際の原稿となる書式です。以下の書式の画面を使って、詳しく見て行きます。

【4.(2)事業内容】誰と何をどう作るかを明確に

【ケース解説:計画書記入例】

今回のタイトル:「ベトナム市場向け健康志向型の和風食品OEMとD2Cモデルの展開」

記載のポイント

次は、(3)事業計画の概要(100字以内)という枠に記述する内容を検討して行きます。しかし、最初からこの100文字の事業概要を過不足なく簡潔に記述できる人は居ません。まずは、と漠然と感じて来た事を順を追って分析して行きます。そして、全て書けてから最後にここに戻り概要をまとめます。

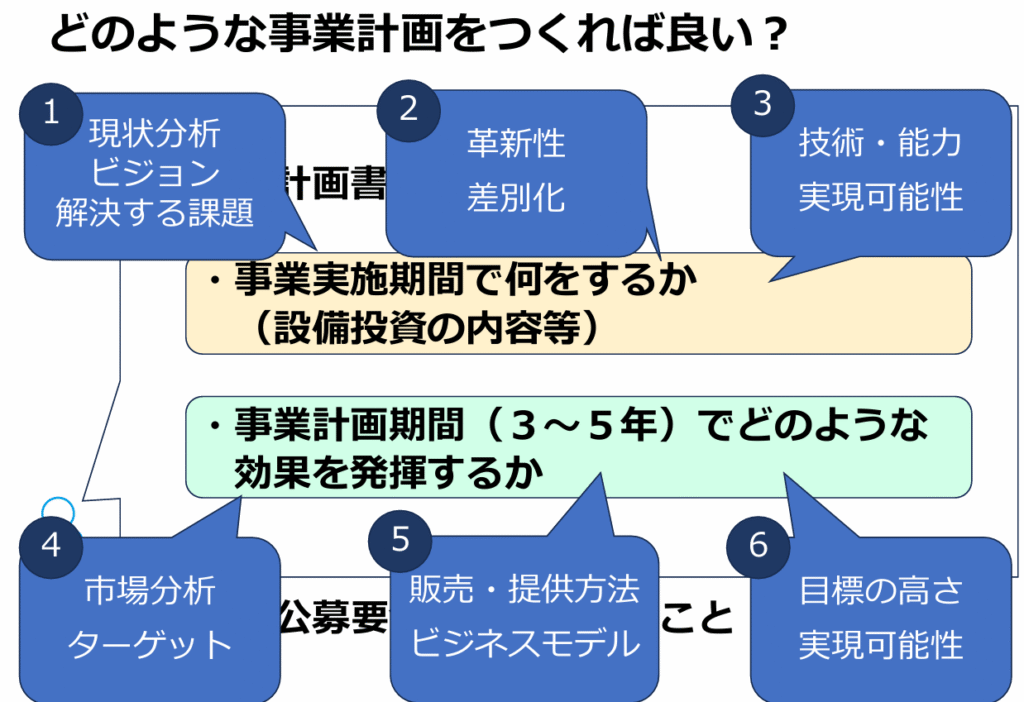

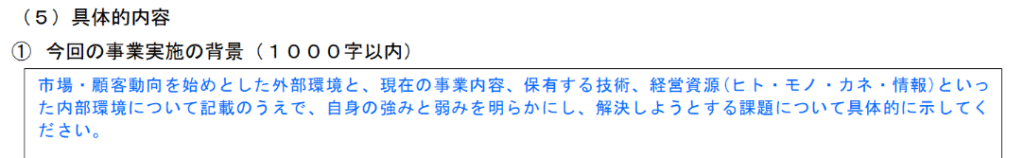

【事業計画書(5)具体的内容】審査を意識した構成と記載のコツ

以下、①~⑨の項目ごとに重要な検討ポイントをまとめます。

① 事業実施の背景

ここからは、参考様式(5)のこの事業計画の具体的内容を組み立てて行きます。最初は、①の今回事業実施の背景(1000字以内)です。ここで必要な、市場分析作業を行います。

【ケース解説:計画書記入例】

本事業は、日本国内で培った安全・高品質な和風食品の製造技術を活かし、成長著しいベトナム食品市場においてD2C型ブランドを確立することを目的とするものである。ベトナムの食品市場は2024年時点で年平均成長率7.4%と高水準を維持しており、特に中間層の拡大と健康志向の高まりにより、「日本食=安心・高品質」というブランドイメージが広がっている。

一方で、現地では日本食原材料や調味料を安定供給できる中小規模のOEM供給体制が不足しており、現地ニーズに合わせた小ロット・多品種対応の製造ライン整備が求められている。

当社はこの市場ギャップを捉え、既存国内設備の一部を海外輸出対応仕様に改修し、ベトナム現地向け製品開発と販売チャネル構築を一体的に実施することで、ASEAN市場における持続的な展開モデルを確立する。

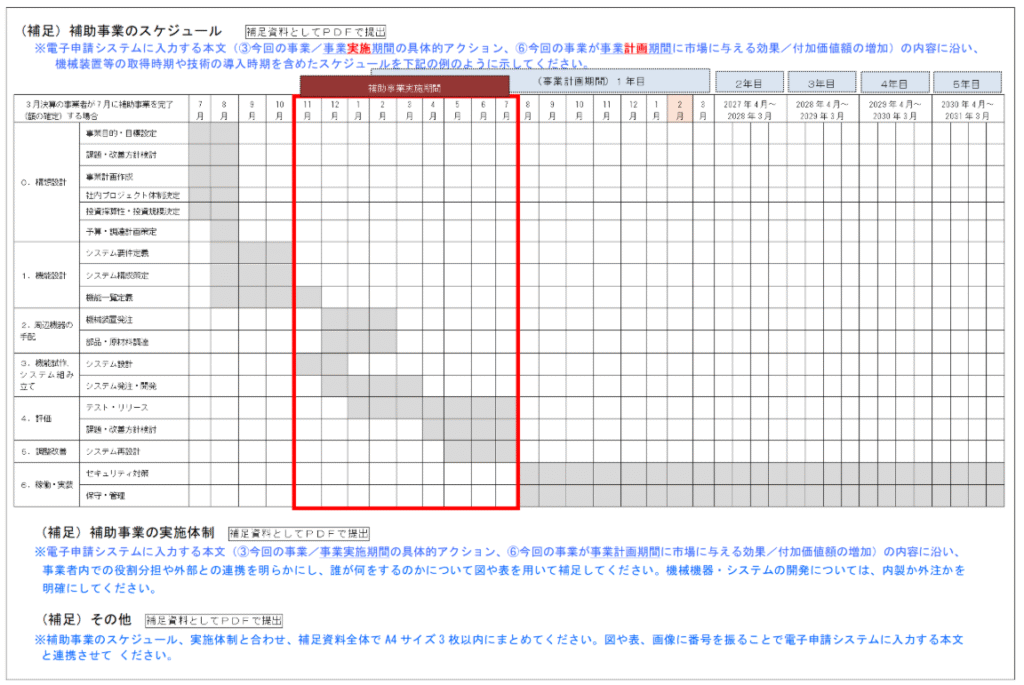

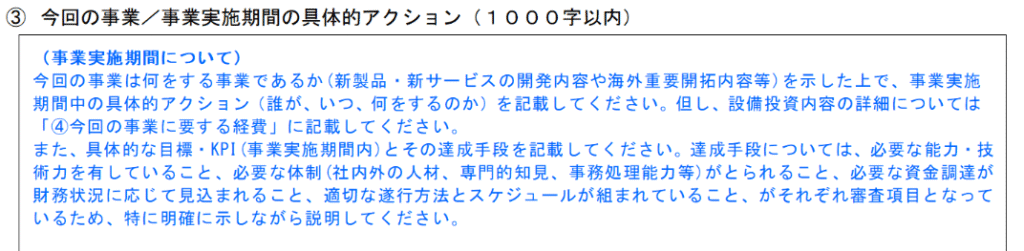

② 事業実施期間の具体的アクション

【ケース解説:計画書記入例】

事業実施期間は交付決定日から令和8年末までを想定している。主要アクションは以下の通り。

(1)設備導入・生産体制の構築(1〜4か月)

・ベトナム向けOEM兼用の小ロット対応生産ラインを構築。

・原材料トレーサビリティと品質管理基準を国際基準(HACCP相当)に更新。

(2)製品開発・現地市場適応(3〜6か月)

・現地嗜好調査に基づき、和風だし・発酵調味料・レトルト惣菜の試作品を開発。

・現地OEM先との共同試作を実施し、味覚調整と原価最適化を進行。

(3)越境EC販売体制の構築(6〜10か月)

・Shopee Global・Tiki・Lazada等へのD2C出店。

・現地インフルエンサーと提携し、オンラインプロモーションを展開。

(4)販路・連携強化(9〜12か月)

・ホーチミン市内の小売チェーン2社と業務提携交渉を実施。

(5)成果検証・次期計画策定(12〜14か月)

・販売データ・アクセス分析に基づき、価格・商品構成を再設計。

・ASEAN各国への展開計画(タイ・マレーシア)を策定。

③ 事業の成果の検証方法

【ケース解説:計画書記入例】

成果は定量・定性の双方で検証する。定量的には、

- ベトナム向け輸出売上高:初年度1,200万円 → 3年後3,600万円

- 製造原価率:従来比10%削減

- 越境ECアクセス数:初年度3万PV/月 → 3年後10万PV/月

を目標とする。

定性的には、現地展示会やSNSキャンペーンにおけるブランド認知度向上、並びに「日本品質」ブランドの確立度を消費者調査(ベトナム現地協力大学調査部門によるサンプリング調査)により測定する。

また、補助事業完了後3年間にわたって、輸出比率・付加価値額・従業員所得の推移をモニタリングし、年次報告としてまとめる。

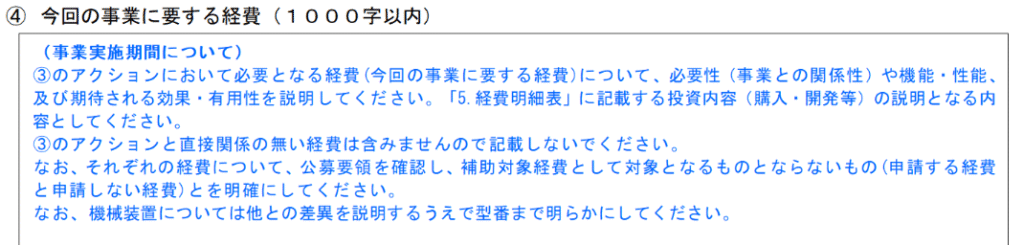

④ 事業に要する経費

【ケース解説:計画書記入例】

総事業費:3,000万円(補助率1/2、自己負担1,500万円)を予定。主要内訳は以下の通り。

- 設備投資費:1,200万円(小ロット充填機、品質検査装置)

- 試作・開発費:300万円(現地OEM先との共同試作・原料輸送)

- 販路開拓費:500万円(展示会出展・EC出店費用)

- 広報宣伝費:300万円(SNS広告、動画プロモーション制作)

- 専門家費用:200万円(海外展開コンサル・JETRO登録専門家)

- 測定・分析費:100万円(製品検査、現地嗜好調査)

- その他経費:400万円(通訳、翻訳、輸送保険等)

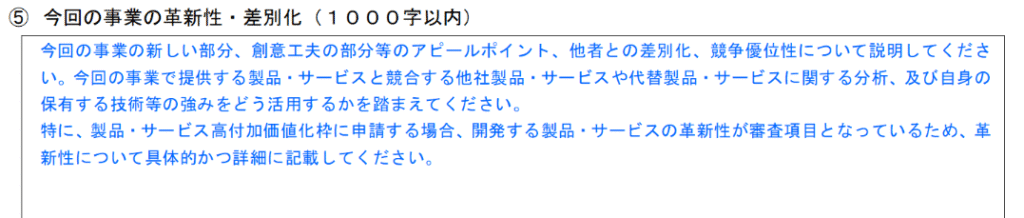

⑤ 事業の革新性・差別化

【ケース解説:計画書記入例】

本事業の革新性は、①小ロット対応のOEMラインを国内に設置しながら海外D2C販売を直結させる点、②「越境EC+現地OEM」のハイブリッドモデルでスピーディに市場適応を実現する点にある。

従来は現地生産・現地販売の二段構造が一般的であったが、本事業では初期段階から日本側で試作と品質設計を行い、現地OEM先とデータ連携を行うことで、製造とマーケティングの時間差を解消する。

さらに、Shopee Globalなどを活用することにより、従来の卸主導から消費者直結(D2C)へ移行し、ブランド構築を主導的に行うことが可能となる。競合優位性は「安全・品質保証」「味覚カスタマイズ」「デジタル販路」の三位一体で形成される。

⑥ 事業計画期間に市場に与える効果/付加価値額の増加

【ケース解説:計画書記入例】

ベトナム食品市場における日本食関連製品の流通額は2024年時点で約2,100億円、年平均成長率7.4%と高い伸びを示している。

当社はこの中で和風調味料・レトルト食品分野に特化し、初年度で輸出シェア0.05%(約1,000万円相当)を獲得し、3年後には0.15%に拡大を見込む。

これにより、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)は補助事業終了後3年で年平均+12%増加を見込む。加えて、国内原料の輸出比率上昇による地域農産物需要拡大や物流事業者への発注増など、地域経済波及効果も生じる。

⑦ 事業計画期間に自身に及ぼす効果/賃金引上げ

【ケース解説:計画書記入例】

本事業による収益拡大を踏まえ、国内製造部門従業員3名の基本給を平均5%引上げる。

また、海外取引拡大に対応するため、輸出管理・貿易実務を担当する新規職員1名を採用予定。これにより、国内生産拠点の稼働率向上と若年人材の雇用創出を両立させる。

BIMの普及状況や、国土交通省の支援策、実例、BIMの技術課題などを調べ「解決すべき課題」を割り出します。

例えば、ここでは「中小建設業者へのBIM普及率が低い」このままだと、日本の建設業のDXは「世界水準から取り残されつつある」という課題です。

⑧ 地域の資源や地域経済への貢献

【ケース解説:計画書記入例】

使用原材料の多くを県内契約農家から調達しており、補助事業による輸出拡大は地元生産者の販路拡大に直結する。また、地域商工会議所と連携し、輸出に向けた品質認証・包装改善指導などを共有化することで、地域中小企業全体の国際対応力向上に寄与する。

さらに、国内製造工程の自動化・省人化により、地元雇用の安定と女性労働者の継続就業促進にもつながる。これらは地域経済の持続的発展に資するものと位置づけられる。

⑨ グローバル枠の追加事項

【ケース解説:計画書記入例】

a. 海外展開等の実施体制及び計画

代表者の下に「海外事業推進チーム」を新設し、現地OEM企業およびJETRO現地事務所と連携。販売戦略・輸出管理・物流管理の3部門を設置する。初年度はベトナム集中展開、3年後にASEAN他国への横展開を計画。

b. 海外事業に係る専門性

代表者は国内食品メーカーでの輸出管理経験を有し、外部連携先として貿易実務に精通した中小企業診断士、および現地マーケティング専門家を委嘱予定。JETRO登録の専門家を補助対象経費に計上し、販売戦略策定・輸送保険・商習慣対応をサポート。

c. 事前の市場調査分析・製品開発

ベトナム消費者のEC利用率は77%と高く、SNS発信を起点とする購買が主流。2024年JETRO調査によれば、調味料・惣菜カテゴリのうち「低塩」「無添加」商品が前年比13%増と拡大傾向にある。

これらのデータを基に、健康志向を反映した減塩だし・発酵食品を中心に製品開発を実施する。

d. 国内地域経済への寄与

国内生産拠点(神奈川県内)におけるライン増設・検査工程の人員拡充により、製造部門の年間稼働時間を1.2倍に増加させる。輸出対応強化により県内物流事業者との取引も拡大し、地域サプライチェーンの活性化が期待される。

e. ブランディング・プロモーション戦略

越境ECでの販売促進は、Shopee Global内の「Japanese Week」キャンペーンや、SNS広告・動画マーケティングを通じて行う。現地インフルエンサーによるレビュー投稿、ブランドサイトのベトナム語対応、日越両国の展示会出展により、**「日本品質=安心の象徴」**としてブランド定着を図る。

5. 経費明細表

【ケース解説:計画書記入例】

主要経費構成は下記の通り(単位:千円)。

| 経費区分 | 内容 | 金額 | 備考 |

| 設備費 | 小ロット対応充填機、品質検査装置 | 12,000 | 製造工程更新 |

| 試作・開発費 | OEM先試作・味覚調整 | 3,000 | 現地輸送含む |

| 販路開拓費 | 展示会出展・EC開設 | 5,000 | Shopee等 |

| 広報宣伝費 | SNS広告・動画制作 | 3,000 | インフルエンサー含む |

| 専門家費用 | コンサル・通訳・翻訳 | 2,000 | JETRO登録専門家等 |

| 測定分析費 | 現地嗜好調査・製品検査 | 1,000 | 外部分析機関 |

| その他経費 | 保険・輸送・雑費 | 4,000 | 海外物流対応 |

| 合計 | 30,000 | (補助率1/2) |

6. 資金調達内訳

【ケース解説:計画書記入例】

| 資金源 | 金額(千円) | 割合 | 備考 |

| 自己資金 | 15,000 | 50% | 内部留保充当 |

| 銀行借入 | 5,000 | 17% | ○○信用金庫借入予定 |

| 補助金交付 | 15,000 | 50% | ものづくり補助金(グローバル枠) |

| 総計 | 30,000 | 100% |

これに加え、借入金利と消費税は自己資金に依る。

【まとめ】1人社長でも挑める“国際共同開発型”ものづくり補助金申請のコツ

以上の様に、簡潔に書き進めて行けば事業計画書は完成します。一方途中で、筆が留まる原因は事前の市場調査不足と成功に至るはずの論理的整合性に揺らぎが生じる場合です。○○だったら、という変数を一つでも減らし「統計データ」に置き換えれば、審査官の疑問は解消し次の節に進んで行けます。その事を、筆者も自ずから感じる為「これでは弱いかな?」とおもい執筆速度が落ちてくるのです。

グルーバル枠の補助上限は、3,000万円と魅力的です。一見手間が掛かりそうですが、事業計画書策定のポイントは絞られています。仕上げに苦慮されているかたは、ワンポイントアドバイスを利用して見て下さい。