中小企業持続化補助金の第18回の公募申請が始まりました。複数有る枠の内<一般型>は、販路開拓や業務効率化に取り組む中小企業・小規模事業者にとって、もっとも活用しやすい補助金のひとつです。補助額は最大50万円(条件次第で100万~200万円に拡大)と決して大きくはありませんが、実際の事業改善に直結するため「最初に挑戦する補助金」として多くの事業者が申請しています。

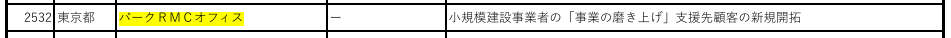

私自身、第17回公募で申請を行い、無事に採択通知を受け取ることができました。本記事では、その経験をもとに、第18回の申請に挑戦される方に向けて「現場で役立つノウハウ」と「申請前に知っておきたいリアルな注意点」を整理しています。特に申請者が気になるであろう5つの論点を中心に、実際の準備や注意点を解説していきます。

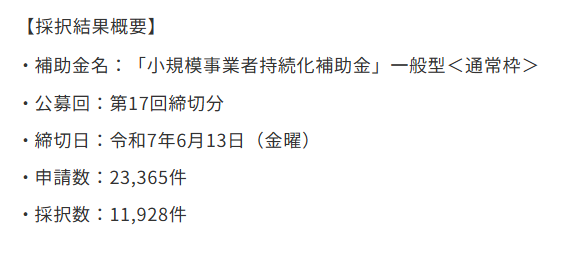

出典: 第17回締切分採択者一覧 r6_saitakukanto_ip17.pdf

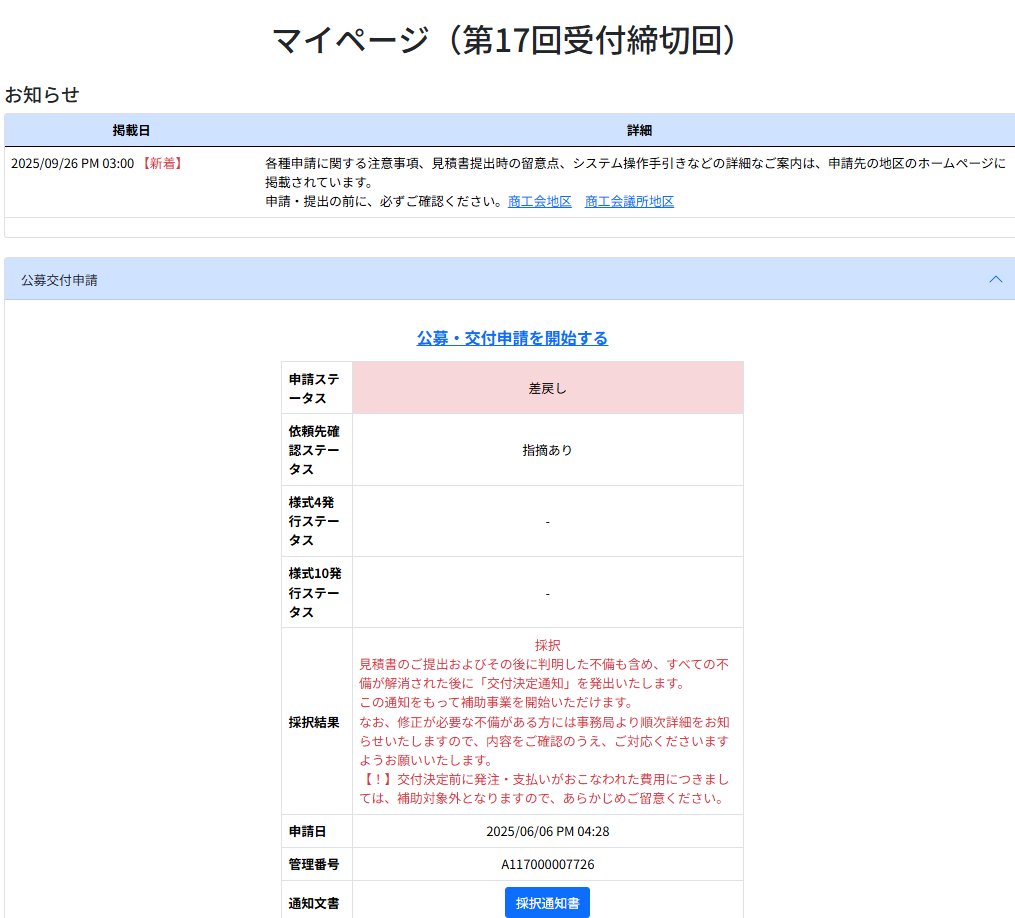

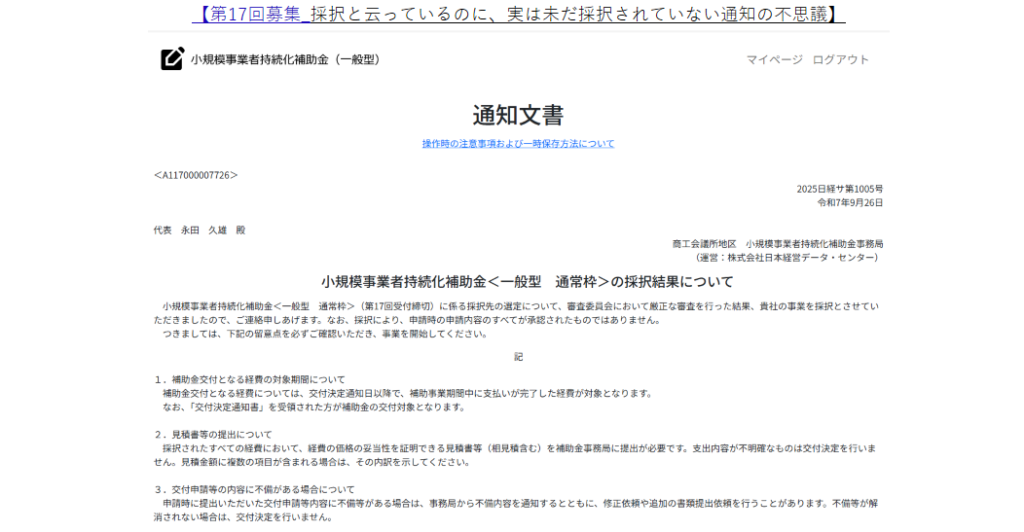

第17回採択通知から見えた重要なポイント

採択後すぐに求められる提出物(見積書など)

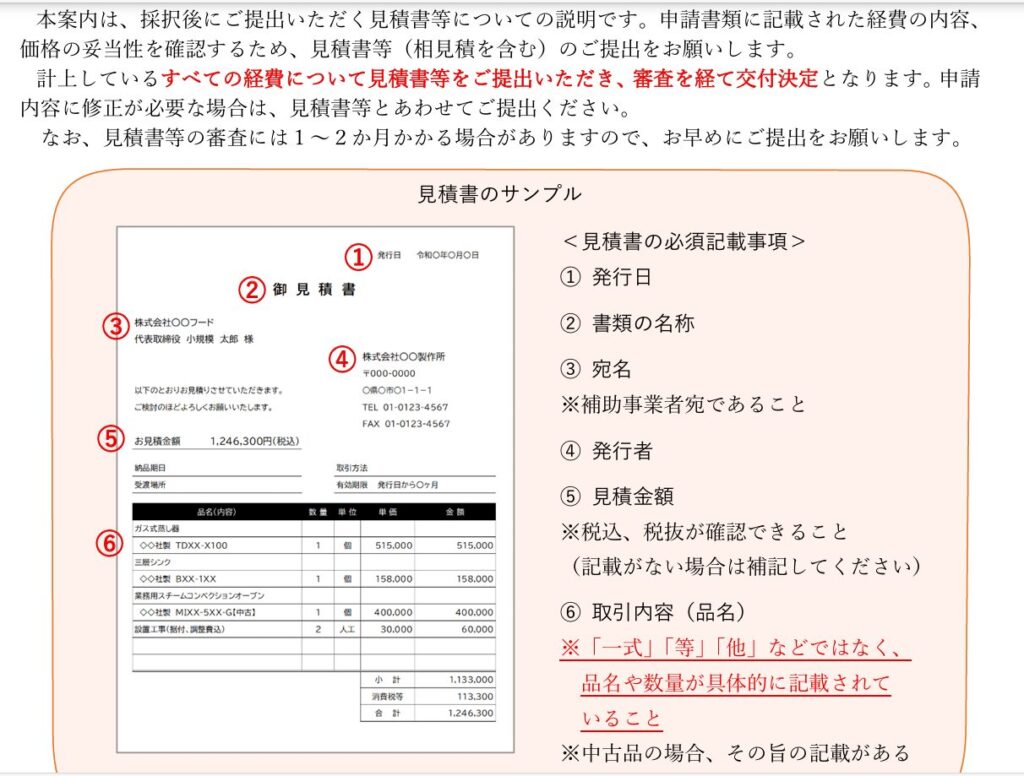

まず最初に強調しておきたいのは、「採択通知がゴールではない」ということです。採択通知を受けた瞬間はもちろん安堵しましたが、同時に「すべての経費について見積書を提出してください」という指示も届きました。つまり、採択後にすぐやるべきタスクが発生するのです。

その理由は、実は本当の申請は「公募・交付申請」と云い、6月に締め切られた申請書の予選通過者だけがそステップに招待される仕組みになっています。

【第17回募集_採択通知が添付されているのに、差し戻し?の不思議】

採択=ゴールではなく、事業実施準備のスタート

採択されれば資金が自動的に振り込まれるわけではなく、むしろここからが本当の申請作業のスタートです。交付申請や事業実施、実績報告など、複数の手続きを経てようやく補助金が支払われます。申請時点で正式な見積書を準備していなかった私は、採択後に慌てて業者に連絡しスケジュール調整や価格交渉に追われることとなりました。

今回の体験から申請者が押さえるべき前提知識

この経験から学んだのは、申請段階で必要書類を想定し、準備を前倒しすることが採択後のスムーズな流れを左右するということです。但し、申請時はかなり焦って構築した事業計画であり、3ヶ月後の今になって改めて見直すと実際にもっと改善すべき事も見えて来ます。そして、ここで見積書を揃える作業の最中に事業実施計画の予算配分すなわち事業実施の内容を最も効果的なバランスに調整する事も出来る事が解りました。

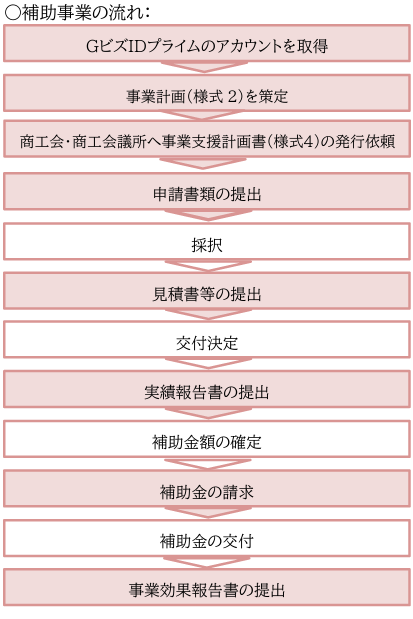

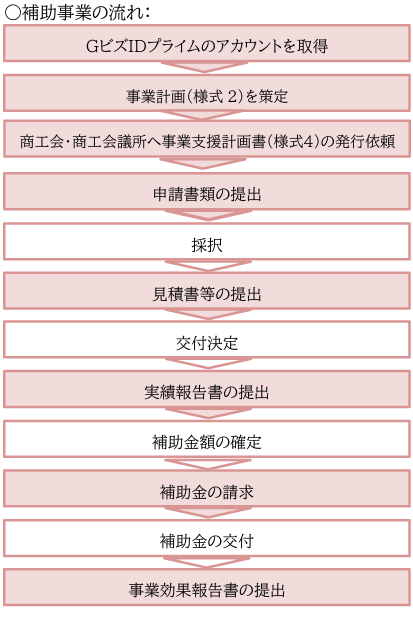

従って、採択通知までが前半戦で、見積収集時点から後の「公募・交付申請」作業の内下図の「交付決定」までが本当に実効性が担保される事業計画の最終確認段階とも言えます。

また、自身の描いたシナリオ通り収益が上がるか自信がない場合、この補助金を辞退する事も出来ます。その場合、辞退書の提出を求められますが「止めておくなら今」です。これは、ある意味とても良いシステムです。

気になる5つの論点と実践ノウハウ

では、気になる採択通知が来るかどうかの明暗を分けるノウハウについて解剖して行きます。

① 申請書のどこで差がつくのか?

採択率や審査基準を踏まえた説得力の出し方

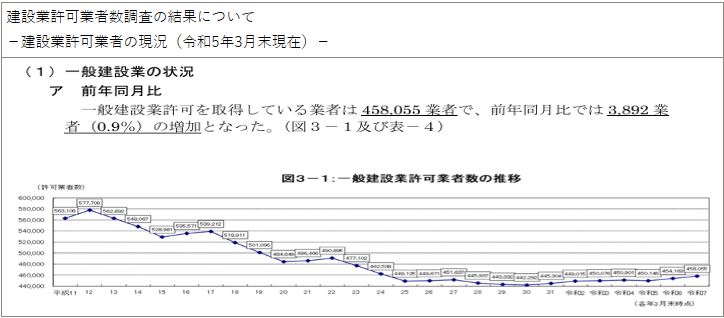

これは、申請前のノウハウ解説でもご紹介しましたが、説得力のアピール技術です。技術と云っても簡単です。最初は、あなたの取り組もうとする補助事業の業界市場動向から書き始めますので、極力多くの政府系統計値を探し出し引用する事です。但し、それにはどこにどのような政府統計があるか内閣府や各省庁のサイトあるいは各産業界の主だった協会の統計の所在を知って置く必要ああります。私が引用した統計と記述は下記の様なものです。

【第17回募集で実際に採択された、申請書の記述①】

出典:建設業許可業者数調査の結果について -建設業許可業者の現況(令和7年3月末現在)5ページ-01889275.pdf

「新規性」「市場性」「実現性」の書き分け

この統計探索作業で、時間を効率的に使うノウハウとしては、「新規性」「市場性」「実現性」などの証明に繋がるかどうかの観点で成るべく見栄えのする大きな画像のグラフを見つける事です。審査員は限られた時間で大量の申請書を読みます。図表を適切に使い、数値やグラフで示すことで、短時間で理解されやすくなります。

と云うのは、持続化補助金の申請は多くの事業者が「ホームページを作りたい」「チラシを配布したい」「設備を導入したい」といった似たテーマを掲げます。その中で採択を勝ち取るには、「新規性」「市場性」「実現性」をどう表現するかが大きな分かれ目になるからです。

例えば、私の事例の建設業統計の活用方法は、「建設業離れが長年続いてきた」➡「しかし令和6年からかすかに持ち直してくる傾向が伺える」。だから、今が補助金を使って販路開拓をすべき好機なのだと「統計が言ってます」という論理の組み立てに使います。

次に、「新しいホームページを作りたい」というだけでは弱く、「既存顧客層に偏っている販路を広げるために、SNS広告と連動したホームページを新規構築し、若年層を獲得する」という書き方なら、課題解決のストーリーが浮かび上がります。しかし、問題は「その様な事をしても、どの程度の効果があるのか?本当に効果があるという証拠はどこにあるのか?」という点に行き着いてしまいます。

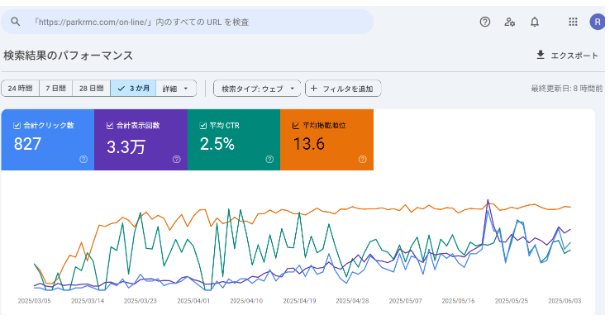

この点、私の申請書ではチラシ配布後の反応率やQRコードから誘導するWebサイトの過去の実績としてのPV値(サイト訪問者総数)のグラフを示し、10か月累積PV値とCTR(クリックするであろう確率)を実際の自身のブログデータを引用して「市場性」「実現性」が高い事を証明して見せました。

実は、これはに論理整合性は無いのですが、実際に起きた事象ですので誰にも否定できない構造になって居ます。この様に、事前にテストサイトを作成して数か月間運用したデータを画像で示す事で、上記の疑問を払拭しました。これも、統計データの一つです。

【第17回募集で実際に採択された、申請書の記述②】

この統計を誰にも否定できない前提が有って初めて、事業計画書の「取り組みの効果」の節で以下の事が述べられました。

“”以上を纏めると、本取り組みの10か月あたりの期待される反応効果は①チラシ配布で15件、②ホームページ経由で1,500クリックで、最終的には次節の計算式で求める通り30社からの問合せとなる。以下、受任売上に至る減耗率は下表の計算式の詳細は次節の通り。尚、本補助事業では収益納付の対象となる直接利益は発生しないが、万一それが生じた場合は遅滞なく事務局に報告し指示に従う。“”

②経費計画の立て方と見積書準備のコツ

見積書の添付が求められるタイミング

採択後に最初に求められるのが見積書の提出です。ここで慌てないためには、申請段階から複数業者に依頼し、相見積を取っておくのがおすすめです。金額の妥当性を示せるだけでなく、交付申請の際にスムーズに提出できるからです。

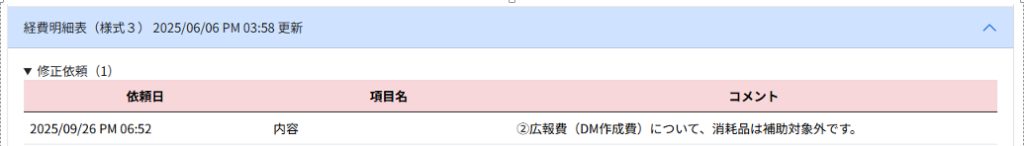

注意点として、補助金の対象外経費を混ぜてしまうと不備扱いになることがあります。たとえば、補助対象外の消耗品や人件費を誤って計上すると、後から修正を求められ、時間をロスします。経費区分をしっかり確認し、「この費用はどの枠に入るのか?」を明確にしておきましょう。

この点、私はミスを犯しました。DMを3,000通出す計画なのですが、その封筒の経費をアマゾンで計上していた所消耗品なので対象外であり除外する様是正指示がありました。更に、ここでもう一つ思い出したのは、別の観点からもアマゾンを使用するとトラブルの種になる事です。それは、インターネットショッピングを使うとクレジットカード払いとなり、ポイントやクーポンが付いてしう場合があります。もし、そうなると割り戻し計算しクーポン分を購入代金から控除しなければならずとても面倒です。支払いは、銀行振込に統一しその都度請求書と領収書の発行を受けましょう。

【第17回募集で実際に指摘された、予算計上ミス】

最初から、チラシ・レターの印刷から投函迄を業者に発注すれば全て補助事業となったのですが、小まめに点検しながら発送したいと思ったのが失敗でした。この影響で、全体予算が5%削減されます。但し、今からこのセクションを全て入れ替え広告代理店点に丸投げする方法もあります。しかし、採択通知が出ているので見積のセクションごとの総額を逸脱しないよう再調整し予算表自体の再申請が必要となり煩雑です。

複数業者から取るべきか、金額の根拠の示し方

さらに、単価や内訳を曖昧にせず、誰が見ても妥当と判断できる明細にしておくことが信頼性を高めるポイントです。具体的には、「一式」という見積の禁止です。これは、多くの場合見積依頼者側に問題がある事を今回痛感しました。補助金申請時点では、申請期限に間に合わせる事に気を取られ事業内容の各経費の発注プロセスや項目までは頭が回りません。その結果、何となく「お願いします」というつもりになってしまい具体性に欠けます。実は、採択発表前から複数のベンダーと打ち合わせを持ちましたが出て来た見積は、パワーポイントの「一式XXX円」が数行並んだ見積でした。これでは、見積書の体を成して居ないばかりか採択取消になり兼ねません。そこで慌てて、事務局から出ている雛形を添付し以下の様にお願いしました。

「図の中の⑥取引内容の記載については、一式の表記では受理されません。各スコープにおける業務の単価見積と想定所要工数の積算値をご提示願います。」と。

例えばWeb開発の場合には、開発目的のヒアリング、要件定義作業、機能設計作業、レイアウトシミュレーション作業、画像収集作業作業、バナー画像開発作業、Webサイト構築作業作業、作動検証費、納品記録文書作成作業、バックアップサイト作業・・・etc. などがあります。その内の、主だった業務を軸に時間単価と所要工数を決めて単価と数量を明示して頂く必要があります。もし、それでも趣旨がご理解頂けないWeb開発業者様であれば、即刻他社に見積依頼を発行すべきでです。時間の猶予が無いからです。また、見積書の様式を備えていない開発業者は、形式を整えた取引に不慣れである事が予測されます。パワーポイントで価格を知れせて来るようであれば、事業完了時に必要な請求書や領収書の記載に不備が埋め込まれるリスクがあるのでこの段階で取引を見なおしましょう。

因みに、発注者側には一定のIT開発に関するプロセスの基本知識が無いとこの様な依頼が出来ず「Web開発 一式 XXXX万円」とならざるを得ません。この点、受注者側が気を利かせて言われなくてもブレークダウンして AAA費@XX円、数量YY時間 合計 ZZZ万円と見積もってくれれば問題有りません。しかし、その様な業者にどうやって巡り合うかが問題です。この部分を含めて、IT知識や開発経験のある士業事務所や認定支援機関に相談されると思ぬ失敗や余計なご苦労を避けられます。

③ 採択後に待っている手続きのリアル

つぎに、無事見積書が全て整い最終審査をクリアして補助業務開始許可を受けてからは何があるのでしょうか。

採択後のフロー(交付申請→事業実施→報告)

補助金は「採択=資金入金」ではありません。実際には、

- 採択通知➡見積提出

- 交付決定

- 事業実施

- 実績報告書の提出➡補助金額の確定

- 補助金の請求

- 補助金の交付

となります。

特に実績報告では、領収書や支払証明、写真などを細かく提出する必要があります。もし証拠資料に不備があれば、その分が不認定となり、補助金の決定額が減額されるケースもあります。

採択後に慌てないためには、事業実施中から日々の証拠を残しておくことが重要です。例えば、看板設置なら「施工前」「施工中」「施工後」の写真を残す、広告なら「配布証明や媒体契約書」を保管するといった具合です。

この点は、大きな落とし穴になりがちです。と云うのは、我々は経理や財務と云ったお金の動きについては敏感です。しかし、納品や消費や減耗な物品の移動についてはつい注意を怠りがちで、その中に記録を残しておかないといけない物があった場合目の前から消えてからでは手遅れだからです。つまり、その部分は事業経費として交付申請できなくなります。

書類不備・遅延でのリスクと注意点

このように、採択後の事務作業を見越して、最初から記録を残す体制を作ってから見積を取ると安心です。例えば、チラシの配布をDM方式で行い郵便局の料金後納サービスに申し込み月末締めで発送金額の請求を貰えば配布数の証拠が郵便局から届きます。但し、実際に送ってみると、余程精査した上で投函しても実際には倒産している会社も数%存在し郵便は戻って来ます。そして、もしこれが数十%のロスになるとこの配布方法自体を考え直さなければなりません。しかし、交付決定を受けてしまうと原則的には、その申請した手順に拘束されます。

④ 事業計画は「経営課題の解決」をどう書くか?

次は、少し話が前後しますが、事業計画書の中の経営課題をどう捉えその解決策をどう位置付けるかです。

補助事業を単なる設備投資にしない工夫

採択される計画の共通点は、「単なる設備投資ではなく、経営課題の解決に直結している」という点です。例えば、飲食店であれば「新しい厨房機器を入れたい」ではなく、「提供スピードの遅さが回転率を下げている課題を、新機器導入で改善し、売上を20%向上させる」と書く方が説得力があります。しかし、その証明には機器メーカーの製品の仕様書や実測して処理速度の改善効果に関するデータも必要となるかも知れません。

従って、業界の市場動向を客観的に把握する次の手順として重要なのは、ご自身の「経営課題をどの様に洗い出したか」というプロセスの証明です。

この点は、多くの方がお気づきかと思いますがSWOT分析という簡単なツールがあるので活用されると良いと思います。使い方のコツは、弱みばかりにフォーカスせず強みも良く考えてみる事です。

【第17回募集で実際に採択された、申請書の記述】

3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み・弱み

| 強み(活かすべき自社内の強み) | 弱み(障害となり克服すべき自社内の弱み) | |

| 内 部 環 境 | 行政書士業務で習得した建設業顧客の法務対応経験 経営革新等支援機関論理・実践研修の財務会計知識 ITシステム製作の品質保証職実績とIT監査実施経験 ITセキュリティ管理担当の経験と知識 MBAで習得したマーケティングの知見 | 新規顧客開拓の資金源が乏しく大規模な拡販活動はできない 業務の効率化が遅れている 建設業の人脈が乏しい コロナ禍最中のスタートで士業の人脈が希薄 中小建設業客開拓の有効な方法が解らない |

| 機会(市場での競合優位性などプラス要素) | 脅威(市場縮小や競合激化などマイナス要素) | |

| 外 部 環 境 | 建設業許可新規取得と廃業数が拮抗(申請需要増) 各省庁と地方自治体のデジタル化への移行要求圧力 2025年は補助金の種類が増え複雑化している 認定経営革新等支援機関業務の承継補助金人気上昇 中小企業経営者高齢化で廃業対応案件増加 | 顧客層の経営環境の悪化 ウッドショック、円安、資材高騰、高齢化、人手不足、 事務職が集まらす経理業務停滞、働き方改革と 社会保険制度改定がコストを増やしている |

”自分の強みは、建設業での顧問実績・認定支援機関である。また、弱みは、資金不足であり、SNSの活用やRPA導入も立ち遅れている。”

経営課題→補助事業→成果 のストーリー化

このように、「課題→施策→成果」の流れを明確に描くことで、審査員が納得しやすい計画書になります。第18回申請に挑戦する方は、経営課題を客観的に分析し、それを補助事業でどう解決するかを物語のように書くことを意識するとよいでしょう。特に、他の事業者ではなくなぜ「あなた」がそれを手掛けなければいけないのかが、アピール出来ればそれだけ申請者群の中から抜け出せます。因みに第17回募集では、採択率は51%程度でした。従って、何か強みやノウハウと熱意の繋がりが表現出来ていれば何とかクリアできたと思います。

しかし、第18回では通常採択率はこれよりも下がる事が予測されます。その分、是非あなたに優先的に補助金を配分すべきなのだと思わせる記述を織り込んで下さい。そのコツは、経営課題とあなたの「強み」をうまく組み合わせ具体的に説明して施策→成果の確からしさを強調する事です。貴方の補助事業計画は、申請者の中ではオンリーワンである必要があります。しかし、それは決して無理な相談ではありません。私が、自分のテストサイトのクリック率(CTR)を3か月平均で2.5%ですと言い切った時点で、全く同一の事をアピールする申請者はほぼ消えます。それに加え、自身の強みや、取り組みの対象等を組み合わせるとほぼ類似ケースは無くなるはずです。そうなると最後は、審査員の目にとまる「新規性」があるかどうかに集約されます。

⑤ 中小企業が見落としがちな落とし穴

最後に、多くの申請者が見落としがちなポイントを挙げます。

補助率や上限額ばかりに注目している

「補助率」「上限額」にばかり注目するのは危険です。

→ 実際には自己負担も大きく、キャッシュフローに影響します。この補助金ではありませんんが、少し大型の補助金では1年間借入資金で事業を実施し最後に交付申請が却下され倒産するケースもあります。その点、この補助金の通常枠50万円はリスクの低い有効な金額です。

成果の数値目標が曖昧

実施後の効果検証・販路拡大策の具体化不足も要注意です。

→ 「売上アップ」ではなく「来店客数を月50人増やす」といった具体的な数値が必要です。この基準(「KPI」と呼ばれます)が細分化されて明確である程成功確率が上がります。更に、今の時点でそのKPIが達成できそうもないと解れば上記で説明したとおり、この補助事業計画を「止めるなら今」です。

事業終了後の展開を描けていない

→ 補助事業後の販路拡大策や継続性を示せないと、評価が下がります。

以上の様な落とし穴を避けるには、申請前に第三者に計画を読んでもらい、わかりやすさや説得力をチェックしてもらうのが効果的です。

第18回申請に向けての戦略的準備

スケジュール管理

申請の受付は始まったばかりです。締め切りは来月末ですのであと8週間あります。

申請受付開始: 2025年10月3日(金)

申請受付締切: 2025年11月28日(金)17:00

商工会議所・専門家との連携方法

気を付けなければいけないのは、商工会議所や商工会の予備審査予約は意外に早く満席になってしまうという事実です。

申請書を書く作業とば別に、先に地元の窓口のウェブサイトを参照するか電話で確認し11月18日以前で最も遅日程で予約を確保して置きましょう。その後で、必要があれば認定支援機関等の専門家を探しましょう。

早めの資料収集(市場データ、見積書、顧客事例)

忙しくて、中々申請書作成に手が付かない場合、先ずは申請書(「経営計画書」「補助事業計画書」)の原稿となる書式をPCにダウンロードしプリントして眺めてみる事です。

次に、添付書類の要求内容を確認し揃えられない書類があればオプションを減らして行く事です。そして、最後は加点申請項目の内、提出できそうなものがあるかどうかの確認です。

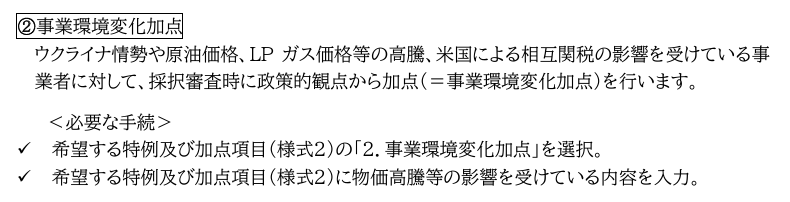

ここで、もし加点申請できる項目が何も無い又は証明書が間に合わない場合は、最低限下記の事業環境変化加点の申請を加えて置く事をお薦めします。これは、ウクライナ戦争に端を発し世界的にエネルギー価格が高騰した影響をご自身の事業も受けていると主張する事を言います。少なくとも光熱費の高騰は、万人が被害を受けているはずです。

出典:第18回公募要領_32頁

第17回の体験を通じて痛感したのは、「早めの準備」よりも「事業内容の確からしさ」だと云うことです。無論初めての方は、早く着手しないと間に合いません。しかし、肝心なのは補助事業計画の論理一貫性をどう練るかなのです。と云うのは、先に述べた通りこの補助金の本番は、「公募・交付申請」作業からあとのプロセスだからです。この段階で、スムーズに進める様根本的な収益モデルをどう構築するかが問題です。と云うのは、補助率2/3だとしても消費税負担を含めると補助事業総額の43%は自己資金だからです。政府は、56%分だけ、新事業に支障を来した時の未回収リスクを負担しますと云っているに過ぎないとも言えます。

補助金申請は、書類作成だけでなく、商工会議所との事前相談、市場データの収集、業者との見積調整など、多くのタスクが並行します。第18回申請に挑む方は、まずスケジュールを逆算し、

- 今直ぐ面談予約を取る(商工会議所/商工会):1月18日以前の成るべく遅い日程(初めての方は11月7日頃)

- 10月中旬までに、「経営計画書」「補助事業計画書」を眺め事業計画の骨子を固める

- 10月下旬までに、「補助事業計画書」の中でどの様な事業を進めるか原稿を書く

- 11月第1週までに見積書を依頼する

- 面談日までに、残りの原稿を書く(11月7日面談の方は、添削された原稿を再提出し18日以前に認定を貰える)

- 見積結果を反映し、予算表を完成させる

- 11月17日までに商工会議所との打合せを完了する

といった形で、タスクを明確に区切りましょう。

また、商工会議所の担当者や専門家に相談することで、計画の客観性や記載の整合性を高めることができます。特に初めて申請する方にとっては、第三者の目が大きな安心材料となります。

まとめ

第17回の学びを活かして次回につなげる

第17回締め切り分の、小規模事業者持続化補助金の採択率は51%でした。約二人に一人が採択された中で、敢えて明暗を分けたと考えられるトピックを5つ掲げご説明して来ました。この情報は、全採択者11,928人中の一人の事例に過ぎません。しかし、このリアルな情報を公開しているケースは余り見受けられません。是非、今後の参考にして頂ければと思います。

「採択される計画」から「実現する計画」へ

今回開示した情報をまとめると、この補助金の申請は「採択される計画書」では不十分であり、全ての経費の見積を指定された詳細さで揃え、予定通りの行動で事業を完了させて「交付請求」まで一貫して進める事の出来る「実現する計画」である事が求められるという事でした。

これから第18回に挑戦する方に

第18回の申請を希望される方は、ぜひ今回の記事を参考に準備を進めていただきたいと思います。あと8週間あると云いましたが、ブレークダウンすると余り余裕は在りません。しかし、焦らずに最も重要なポイントを押さえましょう。そうすれば、後は商工会議所のスタッフが親切に指導してくれます。

最後に付け加えるなら、補助金申請は自力でも可能ですが、専門家に相談することで「客観性」「説得力」「不備防止」という点で大きなメリットがあります。限られた時間を有効に使うためにも、認定経営革新等認定支援機関、行政書士その他専門家のサポートをうまく活用してみてください。

この記事の中で、気になる事がある方はチョット訊いて置きましょう。お電話も歓迎します。