10月31日(金)から、事業承継・MA&A補助金の第13次公募の申請受付が始まります。今回も、4つの枠、<事業承継促進><専門家活用枠><PMI推進枠><廃業・再チャレンジ枠>が用意されています。「後継者がいない」「M&Aを活用して承継したい」「承継後に事業を成長させたい」――そんな悩みをお持ちなら、この補助金制度は大きな味方です。

日本の中小企業の多くが「後継者がいない」という課題を抱えています。帝国データバンクの調査によると、経営者の平均年齢は62歳を超え、廃業リスクが年々高まっています。こうしたなかで注目を集めているのが「事業承継・M&A補助金」です。2025年に実施される**第13次公募(事業承継促進枠)**では、経営のバトンタッチを前向きな「経営再構築の機会」として支援する制度内容にアップデートされています。

近年では、国が中小企業の承継支援を強化しており、「事業承継・M&A補助金」を活用すれば、売り手・買い手双方が実質的なコスト負担を軽減しながら円滑な承継を実現できるようになりました。この補助金は、単なる「譲渡費用の補助」ではなく、承継後の新しい経営体制づくり・事業再構築を支援する制度です。

本記事では、中小企業オーナーの視点で、この補助金の仕組み・類型・申請条件・加点ポイントをわかりやすく解説します。これを読むことで、あなたの会社にとって最適な承継やM&Aの「次の一手」が見えてくるはずです。

事業承継・M&A補助金とは?【最新13次公募の全体像】

「事業承継・M&A補助金」は、中小企業が円滑に事業を引き継ぐための費用や承継後の経営革新に必要な投資を支援する制度です。この補助金の目的は、「経営資源の引継ぎ(人・モノ・ノウハウ)」を円滑に行い、承継後の企業が成長・発展できるように支援することです。中小企業庁が主導し、経営革新等支援機関(認定支援機関)を通じて申請します。

制度の目的と国の狙い

この補助金制度は、事業承継を単に「引き継ぐ」ためのものではなく、承継を契機に経営革新・再成長につなげることを目的としています。

少子高齢化・人口減少・人材不足という中で、中小企業の廃業が地域経済に与える影響を緩和する意図も込められています。

近年では、親族内承継だけでなく、第三者によるM&A(譲渡・買収)も急増しています。特に2025年度は、「M&A類型(売り手支援・買い手支援)」の支援範囲が拡充され、実務で使える補助金として注目が高まっています。

今回は、4つの申請枠の内<業承継促進枠>を見て行きます。

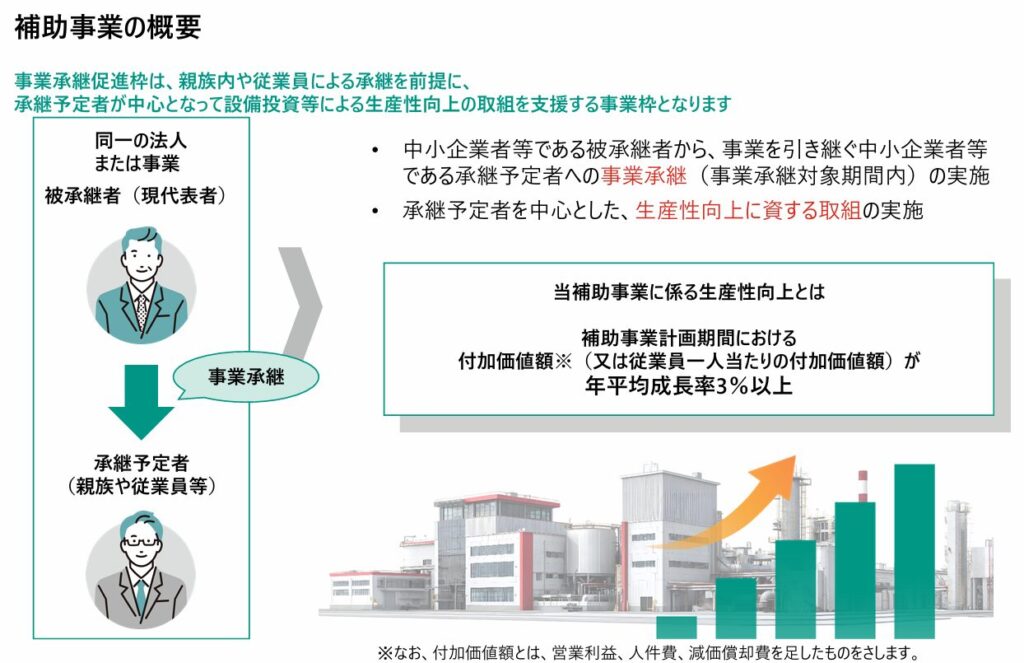

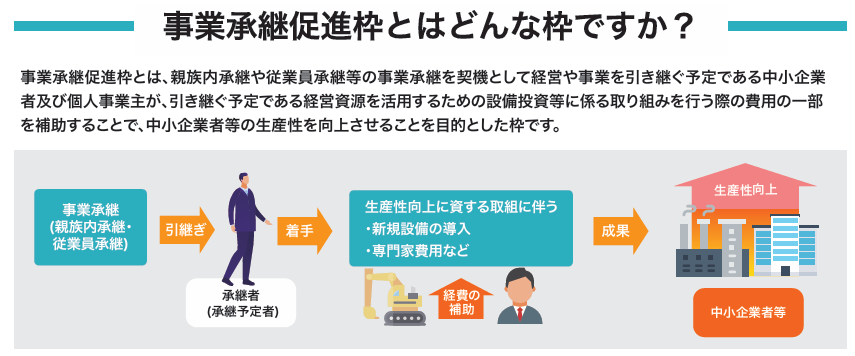

事業承継促進枠とは

事業承継促進枠は、親族内承継、役員承継、従業員承継、またはM&Aによる第三者承継など、後継者不在に悩む中小企業の円滑な事業承継を支援する枠です。

補助金は、承継前後の経営安定化や事業再構築を促す投資や専門家活用費に充てることが可能です。

制度の目的と国の狙い

この補助金制度は、事業承継を単に「引き継ぐ」ためのものではなく、承継を契機に経営革新・再成長につなげることを目的としています。

少子高齢化・人口減少・人材不足という中で、中小企業の廃業が地域経済に与える影響を緩和する意図も込められています。中小企業庁+1

- 事業承継計画書の提出が必須化

承継後のビジョン・経営戦略を明確にすることが求められます。承継計画に基づき、事業再構築や業務効率化などの具体的施策を計画書に盛り込む必要があります。 - 専門家費用の柔軟化

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の助言・伴走支援を受けることが推奨されており、加点要素にもなります。認定支援機関だけでなくM&Aアドバイザーや税理士、司法書士の支援も対象になります。 - 補助上限額 最大800万円(賃上げ特例を申請しない場合)

事業再構築や設備投資を伴う場合に増額可能。

出典:事業承継・M&A補助金事業承継促進枠【公 募 要 領】13 次 公 募

対象となる応募者

申請できる事業者の条件、補助対象となる経費、補助の上限・補助率などを整理し、自社の“申請可否ライン”を明確にします。

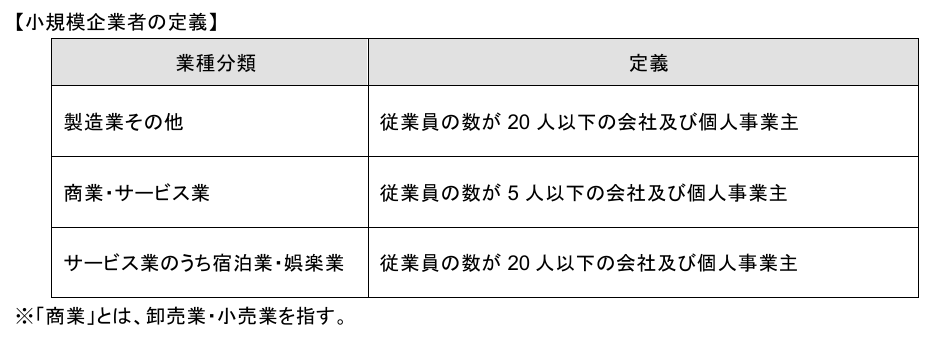

- 中小企業者または小規模事業者であること

- 製造業、建設業、サービス業、卸売業など、中小企業基本法で定義される範囲。

出典:事業承継・M&A補助金事業承継促進枠【公 募 要 領】13 次 公 募

- 承継予定が明確であること

- 事業承継(親族内・役員内・第三者承継を含む)またはM&Aによる引継ぎを行い、承継後に経営革新・事業強化を図ろうとする者。中小機構

- 承継予定日までに具体的な計画を策定していること。

- 承継後の事業継続・成長に向けた施策があること

- 設備投資、業務改善、販路開拓、人材育成など、事業計画に具体的施策が明記されていること。

- 認定支援機関による支援を受けていること

- 認定経営革新等支援機関(認定支援機関)など専門家の支援を受ける体制があることが多く、確認書の取得が求められます。

申請できる企業の要件—「誰でも申請できる」わけではない

事業承継・M&A補助金は、次の条件を満たす中小企業が対象です。

- 債務超過でないこと

- 税金を滞納していないこと

- M&A・承継の計画が合理的であること

- 公序良俗に反しない事業であること

補助対象事業と要件

補助対象事業は、事業承継に伴う経営安定化と事業再構築に直結する活動です。

主な要件

- 承継計画との整合性:補助事業は承継計画に沿った内容であること。

- 具体的投資内容の明確化:設備導入、事業再構築、業務改善など、承継後の経営安定や成長に資する施策。

- 期間・成果の明確化:補助対象期間内に事業を完了し、計画された効果指標を達成すること。

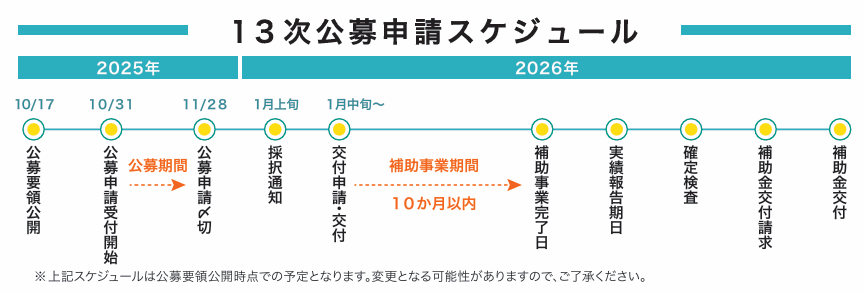

補助事業期間

2026年1月(中旬予定)から10か月以内を想定

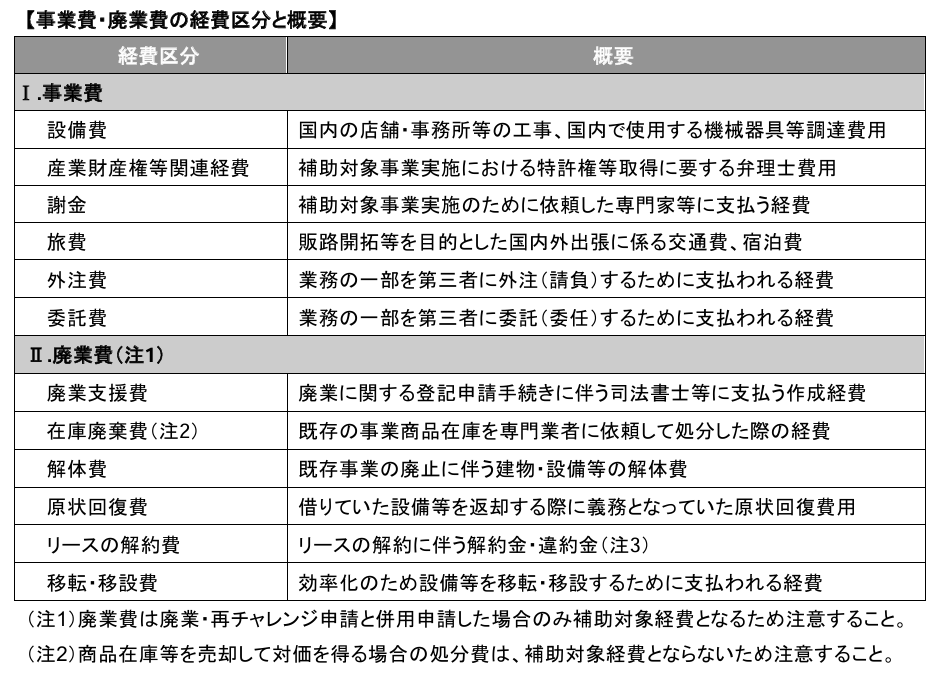

補助対象経費

事業承継促進枠では、以下の経費が補助対象となります。

- M&A仲介費用、デューデリジェンス費用、専門家報酬、設備投資、販路開拓費などが対象となり得ます。事業承継・M&A補助金+1

- 補助対象となる前提として、「承継+成長」というストーリーが申請書には求められます。

- 具体的には、以下の様なものです。

① 使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

② 補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費

③ 補助事業期間終了後の実績報告で提出する証拠書類等によって金額・支払い等が確認でき る経費

- 設備・改修費

- 承継後の業務効率化のための設備導入費

- 事業再構築や生産性向上に直結する改修費

- 専門家活用費

- M&A・承継に関するFA(ファイナンシャルアドバイザー)費用

- 財務・法務・労務に関するデューデリジェンス費用

- 企業価値算定費用

- その他事業安定化・成長関連費

- 販路開拓、ブランド再構築、広告宣伝費

- 従業員育成・研修費

出典:事業承継・M&A補助金事業承継促進枠【公 募 要 領】13 次 公 募

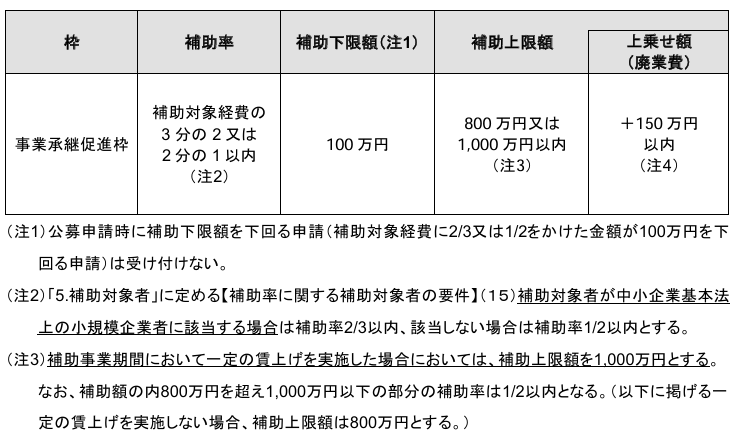

補助額・補助率

- 補助上限:最大800万円(賃上げ特例を申請しない場合)

- 補助率:2/3(中小企業)、1/2(小規模企業)

- 支援機関との連携は必須

これらの要件を満たすことで、承継に関わるコストを大幅に軽減できます。

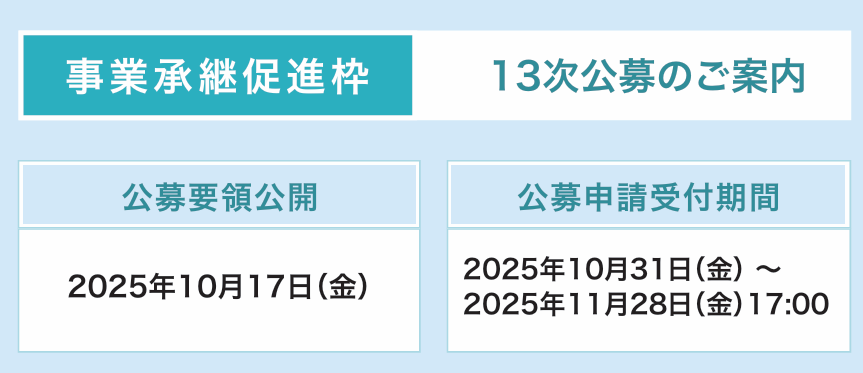

申請スケジュールと応募の流れ

13次公募スケジュール(予定)

- 公募開始:2025年10月31日(金)

- 申請締切:2025年11 月28日(金)17:00 ※厳守。

締切直前はシステムが混み合うため、11月中旬までに申請書を完成させるのが理想です。

事業実施期間

- 補助事業の実施期間は、原則 交付決定日から1年間以内。

- 計画通りに事業を実施できるよう、あらかじめスケジュールを策定しておくことが重要です。

- 遅延や不履行があった場合、補助金の減額または返還の対象となる可能性があります。

申請書類と添付資料

申請に必要な書類は以下の通りです。

- 事業計画書(様式2)

- 承継の背景、事業再構築計画、投資内容、効果指標を記載。

- 財務諸表・決算書類

- 過去3期分程度が目安。

- 認定支援機関による支援計画書・確認書

- 申請内容が現実的かつ計画的であることを確認する文書。

- その他関連資料

- M&A契約案、承継予定者の同意書、事業再構築計画資料など。

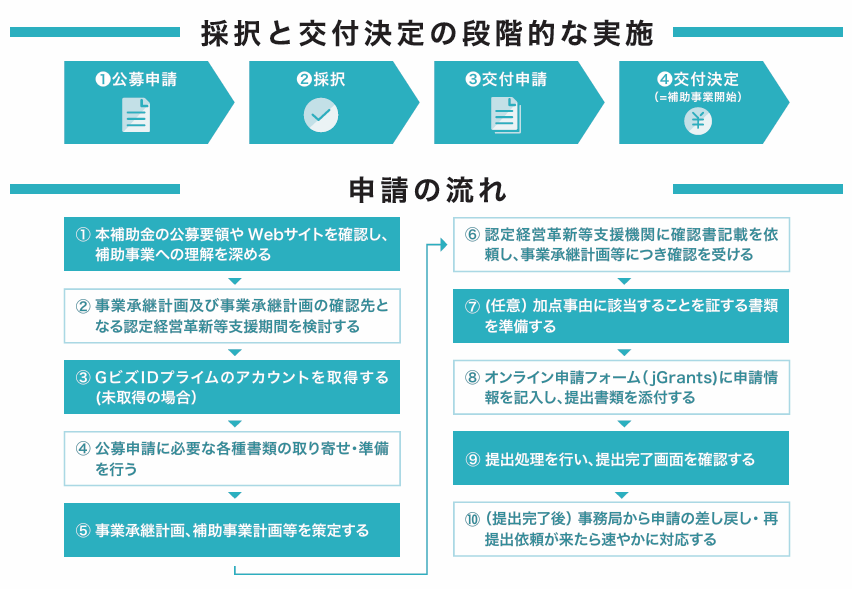

申請手続きとスケジュール—準備に必要な段取り

申請までの流れは以下の通りです。

- 事前相談(認定支援機関または専門家へ)

M&A方針の整理、対象事業の確認を行う。 - 事業計画書(様式2)の作成

「承継目的」「再構築内容」「効果」を明確に記載。 - 電子申請(Jグランツ等)

公募期間内に、必要添付資料をアップロード。 - 採択・交付決定後、事業実施(約1年)

実施報告・経費精算報告を行う。

スケジュール感としては、申請準備に1〜2か月、実施に約1年が一般的です。

補助金の申請は「売却交渉の終盤」に駆け込みで行うよりも、早期相談・並行準備が成功の鍵になります。

加点ポイント——採択率を高める3つのコツ

- 経営革新計画・経営力向上計画の認定を受けている企業

→ 事前に承認を取っておくと、加点対象に。 - 認定経営革新等支援機関の伴走支援を受けていること

→ 書類の完成度が上がり、審査評価が高まる。 - 地域貢献・雇用維持の観点を明確にすること

→ 「事業を残す意義」が評価されやすい。

申請時の注意点

書類の完成度が採択率を左右します。特に「承継後の収益改善計画」が弱いと減点対象になるため、数字の裏付けを明示しましょう。

採択されるためのポイントとコツ

採択率を高めるために重視すべき視点を、実際の審査観点に基づいて整理します。具体的な“書き方・準備”のヒント付きです。

① 承継後のビジョンを具体的に描く

単なる「引継ぎ」ではなく、「どんな新しい価値を生み出すか」を明確にすることが重要です。

具体例として:

- 新市場参入/新商品開発/DX化/販路拡大

- 後継者の強みを活かしたビジネスモデル刷新

などが挙げられます。

② 専門家支援を活用する

認定支援機関、M&A仲介会社、税理士・会計士・弁護士などの専門家が関与していることは、計画の信頼性を高める材料となります。

支援費用も補助対象となることがあります。

③ 財務の裏付けと実現性を示す

審査では、計画の実行可能性・収益改善への道筋が評価されます。

- 3年以内の売上・利益の改善見込み

- 投資回収・キャッシュフローの見通し

- KPI(主要業績指標)の設定

などを盛り込みましょう。

④リスク・対応策も書く

承継には株価・税務・人的課題・取引先懸念などのリスクがあります。これらを予め整理し、「こう対応します」という形で書くと評価が高まります。

申請書の構成と作成のポイントの要約

申請書(様式2)は、主に以下の5項目で構成されています。

- 事業実施の背景

なぜ事業承継・M&Aを行うのか、課題と目的を明記。 - 承継後の事業計画・新展開内容

どのように企業を発展させていくかを具体的に。 - 課題と解決策

承継に伴うリスク(人材・財務・取引先など)と対応策を整理。 - 事業スケジュール

承継から経営再構築までの時系列計画を示す。 - 期待される成果

売上・雇用・地域経済への波及効果を数値化して記載。

ポイントは、「承継の目的」と「事業再構築の方向性」を一貫したストーリーで説明することです。

いう形で書くと評価が高まります。

よくある質問(FAQ)

公開事例を活用した書き方のヒント

公開されている実際の事例を参考に、自社申請書に活かせるポイントを整理します。※事例URL付きで信頼性を担保。

たとえば、株式会社小松写真印刷(山形県)の事例など、公式事例集に掲載された承継+設備投資による印刷業での成功ストーリーがあります。

自社の申請書に活かすためには:

- 自社と似た業種・規模の事例を「なぜ評価されたか」を読み解く。

- 自社の数値・条件と事例を比較し、申請書での説明方針を明確に。

- 事例で示されている「取組前→取組後」の変化を、自社版で構築しておく。

申請サポートと今後の準備

補助金申請は「準備」の質とスピードが結果を左右します。支援体制の確立と準備スケジュールをご紹介します。

認定支援機関との連携体制を整える

申請時に必要な確認書や支援実績の有無、過去の補助金活用経験があるかどうかなどを早めに確認しましょう。支援機関によって得意分野が異るため、事業承継・M&A対応に強い機関を選ぶことがポイントです。

M&A仲介・士業・コンサルの役割

- M&A仲介会社:承継スキームの設計・譲渡契約支援

- 税理士/会計士/弁護士:株価算定・契約書作成・法務・税務

- 経営コンサル/補助金専門家:申請書の構成・成長戦略・補助金適合性

これらの専門家の役割を明確にして、申請書内に「誰が何をいつまでに支援するか」を記載することで、審査での信頼性が高まります。

経営者向けの提案ポイント

- 「承継は終わりではなくスタート」

- 補助金を活用することで、会社の未来に投資できる。

- 専門家と伴走するメリット

- M&A契約や事業承継に必要な専門家費用を軽減し、安全に進行可能。

- 従業員・地域への影響

- 承継計画が明確であれば、従業員の不安を軽減し、地域経済にも貢献。

専門家活用の重要性——補助金とM&Aは「伴走」が鍵

M&Aや承継は、法律・税務・財務・労務などが複雑に絡み合う総合戦。

経営者一人では判断が難しい場面が多くあります。

補助金の採択を目指すうえでも、認定支援機関やM&A専門家の伴走支援が極めて重要です。

彼らは、

- 事業計画書の整合性チェック

- 補助対象経費の妥当性判断

- 審査で重視される「地域貢献性」や「雇用維持」の整理

など、経営者が見落としがちなポイントを的確にサポートします。

まとめ—「譲る勇気」と「受け継ぐ覚悟」を国が補助する時代

事業承継やM&Aは、単なる経営手段ではなく、地域と社員を守る選択でもあります。この補助金は、そんな経営者の決断を後押しする制度です。

「会社を残したい」「社員を守りたい」その思いを実現するために、国の支援を上手に使うことが、

これからの中小企業経営のスタンダードになりつつあります。第13次公募の事業承継促進枠は、中小企業の後継者問題を解決し、事業を次世代に繋ぐ重要な支援策です。

経営者は、認定支援機関と連携して計画を策定し、承継後の成長施策を盛り込むことで、補助金を最大限活用できます。今こそ、会社の未来を計画的に考える絶好のタイミングです。